Warum der Warentransport die Verkehrswende ausbremst

Und wie der Güterverkehr auf der Schiene wieder an Fahrt aufnehmen kann.

Kohle. Autos. Autos. Kohle. Holz. Autos.

Unzählige Güterwaggons ziehen am Bahnübergang an uns vorbei. 10, 11, 12 … Während wir vor der Schranke am Ende unserer Straße stehen, zählen mein Bruder und ich die Waggons und beobachten, was sie transportieren. Wie viele wohl noch kommen? Wohin sie fahren? Und was die Waggons geladen haben, deren Inhalt wir nicht sehen können? So haben wir uns als Kinder gern die Zeit vertrieben.

Seitdem hat sich einiges verändert.

Was den Güterzügen selbst jedoch nicht anzusehen ist: Im Gesamtbild des Güterverkehrs zur Schiene hat sich wenig verändert. Seit Jahren sind nur knapp 19% aller Güter in Deutschland mit dem Zug unterwegs.

- Es braucht viel mehr Lkw, um die gleiche Menge an Waren zu transportieren wie ein Zug.

Noch nicht überzeugt? Die Vorteile der Eisenbahn hat Felix Austen in diesem Artikel zusammengefasst:

Um Antworten zu finden, habe ich mich mit verschiedenen Akteuren aus der männerdominierten Güterverkehrsbranche unterhalten: einem Verkehrsexperten der Grünen, die als Partei für eine stärkere Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene sind und dafür einen ambitionierten Plan erarbeitet haben, mit Vertretern der Gütersparte der Deutschen Bahn sowie eines weiteren Bahnunternehmens und zuletzt mit einem unabhängigen Verkehrsexperten.

Auch wenn sich die unterschiedlichen Akteure nicht unbedingt einig darin sind, wie es geschehen soll, so eint sie doch eine Überzeugung: Das Schienennetz in Deutschland ist überlastet und muss dringend ausgebaut werden, um endlich mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen.

So kann es gelingen.

Geld, Geld, wo ist das Geld?

»Das Problem ist: Es gibt seit 20 Jahren kein klares Konzept für den Deutsche-Bahn-Konzern«, sagt Christian Böttger, ein unabhängiger Bahnkritiker.

Die Person: Christian Böttger

Christian Böttger ist Professor im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Organisation und Finanzierung von öffentlichem Verkehr wie der Bahn, hat zahlreiche Gutachten und Aufsätze zum Thema verfasst und wurde bereits 10-mal bei themenverwandten Anhörungen im Bundestag als Sachverständiger benannt.

Bildquelle: HTW BerlinDie Regierungen wüssten nicht genau, was sie mit ihrem Staatsunternehmen anstellen sollen, und gäben dementsprechend unklare Anweisungen. Soll es den Gewinn maximieren? Oder zum globalen Logistikkonzern werden?

»In der Zeit hat sich auch der Zustand der Infrastruktur verschlechtert. Es wurde zu wenig Geld in den Neu- und Ausbau der Infrastruktur gesteckt«, so Böttger. Das vorhandene Geld sei in Prestigeprojekte geflossen, die nur wenig oder keine Bedeutung für den tatsächlichen Verkehr hätten, wie etwa

»Vor 20 Jahren wurden noch etwa 4 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte an der Schiene ausgegeben«, erzählt der Bahnexperte. Momentan sponsert die Bundesregierung der DB Netz jährlich weniger als die Hälfte davon, um neue Infrastrukturprojekte anzugehen.

Dass sich höhere Investitionen in die Schieneninfrastruktur langfristig auszahlen, zeigen unsere Nachbarn Schweiz und Österreich. Die Schweizer:innen transportieren mit 40% mehr als doppelt so viele Güter über die Schiene wie die Deutschen. Die Österreicher:innen haben mit ihren 25% bereits das erreicht, was sich die deutsche Bundesregierung für 2030 vorgenommen hat.

Deutschland investiert vergleichsweise wenig in die Schiene

Im Jahr 2019 hat der deutsche Staat verglichen zu anderen europäischen Ländern nur wenig in die Schieneninfrastruktur investiert. Die Gelder sind auf die Einwohner:innenzahlen des jeweiligen Landes heruntergebrochen.

Österreich und Schweiz setzen auf die Güterbahn

Die Anteile der Verkehrsträger im Güterverkehr der jeweiligen Länder für das Jahr 2019 zeigen, dass Österreich und die Schweiz stärker auf die Güterbahn setzen als Deutschland.

Wenn niemand für die Bahn spricht und sich für sie einsetzt, wird sie bei wichtigen Entscheidungen auch nicht mitgedacht. Das ist besonders beim Schienengüterverkehr ein Problem.

Die Stimmen des Güterverkehrs seien nicht so laut wie die des Personenverkehrs. Darum ziehe er bei der Infrastrukturplanung und bei konkreter Fahrplangestaltung oft den Kürzeren, erklärt Christian Böttger. Benutze ein Güterzug beispielsweise eine geschäftige Strecke oder laufe in einen verstopften Knotenpunkt ein, hätten Personenzüge sowie Nah- und Fernverkehrsbahnen meistens Vorfahrt. Damit könnten Güterzuge ihren Zeitplan nicht einhalten und kämen zu spät ans Ziel.

Geld allein reicht nicht aus.

Den Rückstand in der Infrastruktur aufzuholen, wird lange dauern, egal wie viel Geld die Regierung auf einmal in die Hand nimmt: »Selbst wenn wir 10 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung hätten, könnten wir das ganze Geld gar nicht verbauen«, sagt Böttger. Die Branche hätte sich ressourcenmäßig auf den Sparkurs eingerichtet. »Es gibt nicht genügend Bauingenieure und Planer.«

Zudem dauere die Planung, Genehmigung und Fertigstellung von neuen Infrastrukturprojekten in Deutschland sehr lange.

Ist die Restrukturierung des Deutsche-Bahn-Konzerns eine Lösung?

Die Kritik: In ihrer jetzigen Form ist die DB AG Infrastrukturanbieterin, -betreiberin und -nutzerin zugleich.

Das ist in etwa so, als wenn die Deutsche Post DHL der einzige Paketdienst in Deutschland wäre und gleichzeitig einen Onlineshop betreiben würde. Dann würde sie höchstwahrscheinlich immer zuerst ihre eigenen Pakete ausliefern. Die Pakete der anderen Onlineshops blieben liegen, bis weniger los ist.

Ähnliches befürchten die 2 Parteien sowie die Konkurrenzbahnen der DB. Sie denken, dass der Staatskonzern seine eigenen Züge bevorzugt und ihnen bei der Fahrplanerstellung die besseren Fahrslots einräumt. Der Staatskonzern ist zwar dazu verpflichtet, sein Netz allen Konkurrenzbahnen diskriminierungsfrei zu öffnen. Konkurrentinnen beschweren sich aber immer wieder über unfaire Behandlung.

Das Bundesverkehrsministerium, welches die DB lenkt, steht laut den Grünen in einem Interessenkonflikt. Es sei als Eigentümer am wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens interessiert und könne nicht immer objektive Entscheidungen fällen. Eine mögliche Lösung: Die Grünen und die FDP wollen die Aufgabenbereiche Infrastruktur/Fahrplanerstellung und Betrieb voneinander trennen.

Das kann so aussehen:

- Infrastruktur und Fahrplanerstellung: Nach den Vorstellungen der Grünen und der FDP können die Aufgaben in der Hand der Regierung bleiben. Somit können Fahrpläne neutral erstellt werden und die Infrastruktur für das Gemeinwohl instand gehalten und ausgebaut werden. Das Bundesverkehrsministerium soll das dafür zuständige Staatsunternehmen lenken und überwachen.

- Betrieb: Was die Eisenbahnunternehmen der DB (DB Cargo, DB Regio und DB Fernverkehr) betrifft, haben beide Parteien unterschiedliche Ansichten: Die FDP will die Tochterunternehmen

Privatisierung der Bahn in Großbritannien

Überteuerte Tickets, unzuverlässige Züge, sich ändernde Fahrpläne: Das britische Bahnsystem gilt als Paradebeispiel für eine gescheiterte Bahnprivatisierung, worauf die DB verweist. Der Staat hat 1994 die Bahnstrecken des Landes in die Hände von privaten Bahnbetreibern gegeben, die sich zumeist als Monopolisten für die ausgeschriebene Zeit um ihre Region kümmerten. Doch die strengen Auflagen für die Fahrplan- und Preisgestaltung sowie die fehlende Konkurrenz unter den Betreibern haben das System scheitern lassen. Nun will die britische Regierung ihre Bahn wieder verstaatlichen.

»Durch eine Trennung von Netz und Betrieb werden die Finanzströme transparenter«, sagt Bahnexperte Christian Böttger. Durch eine Umstrukturierung des DB-Konzerns ließe sich besser erkennen, wofür genau das Geld der Regierung verwandt würde. Mit dem Blick auf die Klimaschutzziele sei eine Trennung momentan zeitlich jedoch nicht umsetzbar, da sie zu lange dauern würde.

Die DB reagiert auf die Pläne der Grünen und der FDP wenig beeindruckt.

Diese 6 Maßnahmen können helfen, mehr Güter auf die Schiene zu bringen

Die Infrastruktur ist der größte Hebel, den wir umlegen können, um langfristig mehr Güter (und auch mehr Menschen) auf die klimafreundlichere Schiene zu bekommen. Die Wende lässt allerdings noch lange auf sich warten. Bis dahin gibt es ein kleines Sortiment an Pflastern und anderem Verbandszeug, um den Patienten Schienensystem schnell wieder aufzupäppeln.

Diese 6 Maßnahmen schaffen kurzfristig mehr Kapazitäten auf die Schiene:

- 740-Meter-Ausweichgleise: In Deutschland gibt es nur wenige Strecken, die allein für den Güterverkehr bestimmt sind oder auf denen er priorisiert wird. Darum müssen Güterzüge auf Hauptverkehrsstrecken oft warten, um ICEs oder andere Personenzüge vorbeizulassen. Manchmal dürfen sie deswegen gar nicht erst im Bahnhof losfahren, da es auf der Strecke keine passenden Überhol- oder Ausweichgleise gibt, wodurch sie ihren Zeitplan nicht einhalten können. Der Ausbau von

- Taktfahrplan: Wer schon einmal in der Schweiz den Zug benutzt hat, kennt das Phänomen vielleicht: Zu jeder vollen und halben Stunde rollen Fernverkehrs- und Regionalzüge gleichzeitig in die großen Bahnhöfe des Landes ein. Das macht das Reisen für Passagiere planbar und das Umsteigen einfacher. Die genaue Planung schafft mehr Platz auf der Schiene und füllt unnötige Lücken in Fahrplänen. Das kommt den Güterzügen zugute. Denn auch diese bekommen ihre festen Fahrslots und müssen nicht mehr hinter den Personenzügen anstehen. So ist der gesamte Schweizer Zugverkehr durchgetaktet.

Der Zugverkehr in Deutschland ist bald taktvoll unterwegs.

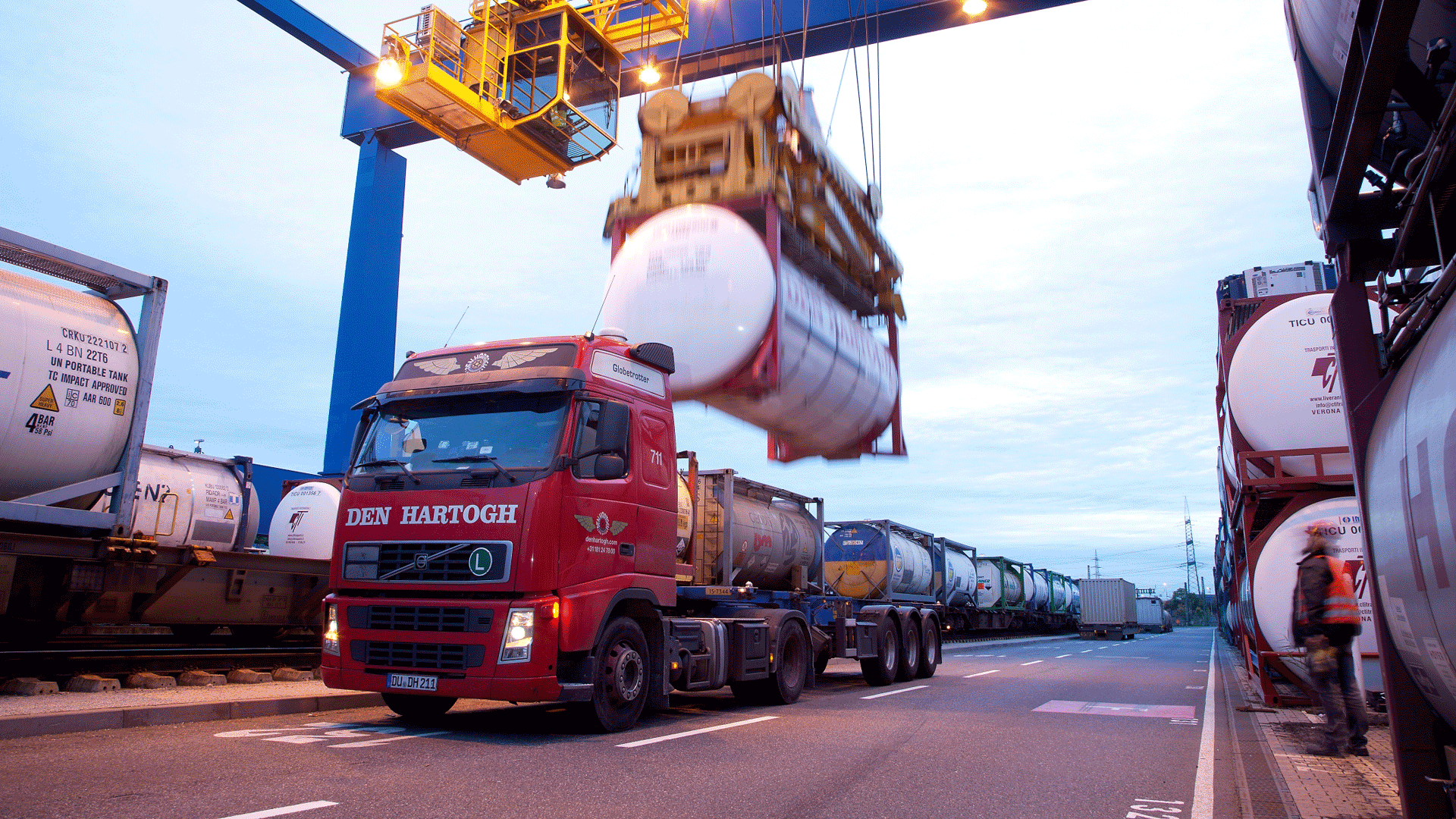

»Das läuft super und kann zusammen mit dem Infrastrukturausbau auch in Deutschland funktionieren«, - Kombinierter Verkehr:

Dieses Zusammenspiel verschiedener Verkehrsträger in einer Transportkette nennt sich Kombinierter Verkehr. Das Zusammenspiel von Straße und Schiene lässt sich noch um einiges verbessern. Es braucht mehr Verladestellen und Umschlagterminals, wo Ware kurz zwischengelagert werden kann, sowie einfache Wege, die Güter vom Lkw auf den Zug zu bekommen. Eine Möglichkeit sind kranbare Container, die vom Lkw wie vom Zug gleichermaßen transportiert und befestigt werden können. Hier gibt es noch keinen Standard. - Besserer Schienenzugang: Um den Kombinierten Verkehr zu stärken, benötigt Deutschland mehr Zugänge zum Schienennetz. Eine Idee ist, dass jedes neue Gewerbegebiet einen vom Staat bezahlten Gleisanschluss bekommt. Immerhin werden auch die Straßen, die das Gewerbegebiet an den Rest der Straßeninfrastruktur anschließen, von Steuergeldern finanziert.

- Digitalisierung und Elektrifizierung: Digitalisierte Bahnhöfe und Umschlaghubs, auf denen ferngesteuerte Rangierloks die Waggons auf das richtige Gleis schieben und eine künstliche Intelligenz durch die Linse von Kameras automatisch Schäden an den Zügen erkennt – so sieht die greifbare Zukunft der Bahn aus.

Weniger Wartezeiten für den Schienengüterverkehr: Im Deutschlandtakt werden auch die Kapazitäten für den Warentransport eingeplant. – Quelle: Campbell

Im ersten Schritt will sie alle Schienen und Weichen mit einer neuen, digitalen Leit- und Sicherungstechnik ausrüsten. Damit müssen Bahnlots:innen in Zukunft die Signale und Weichen nicht mehr per Hebel, Tasten- oder Mausklick kontrollieren. Es soll alles per Funk und Sensoren gesteuert werden. Das System ist die Grundlage für den Deutschlandtakt. - Günstigere Schienenmaut: Die Preisverhandlung in der Logistik ist messerscharf. Es geht um jeden Cent pro Tonne und pro Kilometer, den Unternehmen für die Fracht bezahlen müssen. Die Nachfrage auf der Schiene steigt und fällt mit dem Benzinpreis: Ist er hoch, sind die Waggons voll. Ist er niedrig, bleiben sie leer. Darum fordert fast die gesamte Schienenbranche – mit Ausnahme der DB – eine Senkung der Schienenmaut, die alle Nutzer:innen des öffentlichen Schienennetzes an die DB abtreten müssen.

Im Unterschied dazu wird die Lkw-Maut nur für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen Gesamtgewicht und nur auf Autobahnen und einigen Bundesstraßen fällig. Alle anderen Verkehrsteilnehmer:innen haben freie Fahrt.

Mit diesen Maßnahmen und dem kontinuierlichen Ausbau der Schieneninfrastruktur kann Deutschland eine Verkehrswende gelingen. Davon sind meine Interviewpartner überzeugt, auch wenn sie alle jeweils andere Ansätze für unterschiedlich wichtig halten.

Die jetzige Bundesregierung zumindest investiert mehr Geld denn je in die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene und ist entschlossen, den Anteil des Schienengüterverkehrs bis 2030 auf 25% zu erhöhen. Die weitere Umsetzung liegt allerdings in den Händen der nächsten Regierung, weshalb das Thema für die kommende Bundestagswahl im September noch einmal an Fahrt aufnimmt.

Die neue Regierung muss viel Geld in die Hand nehmen, klare Prioritäten setzen und eine genaue Aufgabenliste an ihr staatseigenes Bahnunternehmen geben. Außerdem muss sie eine große Anzahl an Baustellen koordinieren können. Baut die DB in den nächsten Jahren tatsächlich so viel neu wie angekündigt, werde ich am Bahnübergang meiner Eltern länger keine oder nur wenige Züge vorbeirauschen sehen. Doch das ist nur die Ruhe vor der Transformation, denn der Weg in die »Zugkunft« ist voller Baustellen, deren Aufwand sich lohnt.

Titelbild: Kombiverkehr/Fotograf: Markus Heimbach - copyright