Wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich arm? Die Antwort ist nicht so einfach

Medien und Expert:innen streiten immer wieder darüber, wer in Deutschland arm ist. Jetzt könnte es eine Lösung geben.

»Wenn du in meine Wohnung kommst, siehst du keine Armut«, sagt

Eigentlich ist klar: Es gibt Armut in Deutschland und wer hinsehen möchte, entdeckt sie auch. Aber wie lässt sie sich zählen? Deswegen diskutieren Forschende darüber, ab wann Menschen eigentlich arm sind und wie viele Menschen in Deutschland davon betroffen sind. Sogar die Frage, ob Armut überhaupt existiert, ist immer wieder Teil der Debatte. Wie verzwickt die Auseinandersetzung ist,

2021 zählte der Verband

Von einem Forschenden hörte ich im Gespräch, dass er im Prinzip den Begriff der Armut überhaupt ablehnt. Seiner Meinung nach gebe es einen Niedrigeinkommensbereich und Menschen, die an materieller Deprivation (also Entbehrung) litten. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung würde

Wie kommt dieser große Unterschied zustande? 16,6% (bzw. um Jahresgleichheit herzustellen: 2019 15,9%) Armut gegenüber nur 2,6% erheblicher materieller Entbehrung. Derart unterschiedliche Ergebnisse machen einen Dialog über Armut fast unmöglich. »Was stimmt denn jetzt?«, habe ich mich immer wieder gefragt. In diesem Artikel soll es darum gehen, wie diese Werte zustande kommen und ob es Hinweise darauf gibt, welche Zahl die Realität besser beschreibt. Dazu habe ich mit Betroffenen gesprochen und viel gelesen. Eine neue Studie hat etwas besonders Spannendes herausgefunden. Doch dazu später.

Wie empfinden Armutsbetroffene selbst ihre Lebenssituation?

Anni

Auch Susanne Hansen ist alleinerziehende Mutter von 2 Kindern, seitdem die Beziehung zu ihrem Mann vor ein paar Jahren in die Brüche ging. Vorher sei das Geld schon knapp gewesen, aber durch die Trennung sei sie in die Armut gerutscht, sagt sie. Weil sie sich in Vollzeit um die Kinder kümmern muss, kann sie nur wenig nebenbei in ihrem Beruf als Texterin arbeiten. Für ihre Kinder koche sie nach Möglichkeit Vollwertkost. Ihr Sohn mag vor allem Fisch oder Fischstäbchen.

In einem kleinen Garten kann Susanne etwas Gemüse anbauen, so kann sie im Sommer günstiger den Vitaminbedarf decken. »Für mich gibt es dann eben Tomatenbrot.« Mehr wäre nicht drin.

»Früher konnte ich auch mal im Supermarkt sagen: Ich habe Lust auf Fleisch. Das ist mir durch die Preissteigerungen verloren gegangen. Ich habe mir auch früher im Sozialkaufhaus ab und zu günstige Kleidung gekauft. Das kann ich jetzt nicht mehr machen«, sagt Petra. Beim Heizen sei sie ohnehin sparsam. Sie heize immer nur den Raum, in dem sie sich gerade länger aufhalte.

Bei Melanie ist nicht klar, ob sie überhaupt ausreichend heizen kann im Winter. Sie ist Mitte 30. Seitdem sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, bei dem sie fast starb, leidet sie an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), Panikattacken und Agoraphobie, weswegen sie ihr Haus nicht verlässt. »In meinem Haus gibt es keine getrennten Gaszähler, deswegen muss ich eine Pauschale zahlen. Ich wohne in einem Dachgeschoss, das nicht isoliert ist. 86 Euro zahle ich pro Monat«, sagt sie. Das Amt habe diesen Betrag von Januar bis Dezember 2022 ausnahmsweise übernommen, wolle danach aber nur noch etwas mehr als 40 Euro bezahlen. Dieser Betrag steht ihr nach Aussage des Amtes monatlich für die Quadratmeterzahl ihrer Wohnung zu. Wegen der steigenden Energiepreise müssen die 86 Euro Heizkostenabschlag noch nicht der Endpunkt sein.

Was Armut bedeutet

Bei allen interviewten Frauen, die sich selbst als armutsbetroffen wahrnehmen, hat sich die Situation in den vergangenen Jahren verschlechtert. Armut bedeutet für sie, immer über Geld nachdenken zu müssen, genau zu überlegen, wie viel sie heizen und essen und wann sie Kleidung ersetzen können. Alle berichten von unfreundlichen Briefen der Ämter und dass sie sich ständig mit Papierkram auseinandersetzen, Nachweise und Belege erbringen müssen und Angst haben, ob dieses oder jenes gekürzt wird – obwohl es ein Zuviel ohnehin nicht gibt. Petra Schmidt fasst es so zusammen: »Armut ist für mich konstantes materielles und immaterielles Leiden, verursacht durch einen Mangel an Geld.« Sie hat durch ihre Erkrankung keine Aussicht darauf, dass sich die Situation für sie verbessert, es sei denn, die Bundesregierung entscheidet sich dafür, die monatliche Unterstützung deutlich zu erhöhen.

Anni sagt: »Armut ist für mich Verzicht. Und ich verzichte auf alles.« Ihr einziger Luxus sei ein altes Auto, das sie geschenkt bekommen habe und dessen Unterhalt sie bisher etwa so viel koste wie ein Sozialticket – es mache sie aber viel mobiler. Allerdings nur so lange, wie nichts kaputt geht. Auch Melanie beschreibt Armut als ein Gefühl von Unfreiheit: »In erster Linie verbinde ich damit Abhängigkeit und auch eine starke Demütigung. Dadurch, dass ich immer abhängig bin, habe ich immer Angst.«

Diese Gefühle lassen sich nicht in Einkommensstufen aufteilen und zu Zahlen verarbeiten. Dennoch: Um zu erfassen, wie die Situation im Land ist und wie sie sich entwickelt, brauchen Forschende eine Möglichkeit, Armut in Zahlen zu gießen.

Wie macht man Armut sichtbar?

1. Die Armutsgefährdungsschwelle

Um eine grobe Idee zu haben, wie es um ein Land sozial bestellt ist, haben Forschende Methoden gesucht, Lebenssituationen wie die von Anni, Susanne, Petra und Melanie in Zahlen und Statistiken zu erfassen. Eine Methode ist die Bestimmung einer Armutsgefährdungsschwelle oder umgangssprachlicher: Armutsschwelle. Hierbei ist der Ausgangspunkt das mittlere Haushaltseinkommen eines Landes, das Medianeinkommen.

Das ist kein Durchschnittswert, sondern eher ein Standort. Stell dir eine lange Reihe von Haushalten vor, nach Einkommen von niedrig bis hoch sortiert. Teilt man diese Reihe in 2 gleich große Gruppen, ist der Haushalt in der Mitte derjenige, der das Medianeinkommen hat. Es gibt also genauso viele Haushalte, die mehr Einkommen haben, wie solche, die weniger haben. Wer weniger als 60% des Medianeinkommens hat, gilt als arm.

Auch Armutsschwellen für unterschiedliche Haushaltsgrößen werden bestimmt. Als Beispiel gilt aktuell ein Single mit einem Einkommen von weniger als 1.148 Euro netto pro Monat als armutsgefährdet. Nach dieser Berechnungsmethode galten 2021 etwa 13,8 Millionen Menschen als

Der Kritikpunkt: Auch wenn diese Methode von der EU angewandt wird und einer der Indikatoren

Alle für diesen Artikel interviewten Frauen fallen nach eigenen Angaben in diese Gruppe der 13,8 Millionen Menschen und nach allem, was sie berichten, würde ich sie aus dem Bauch heraus als armutsbetroffen bezeichnen. Aber ein Bauchgefühl ist kein guter Ratgeber für Statistiken. Auf zur nächsten Bemessungsmethode!

2. Materielle Entbehrung

Gegner:innen der Armutsquote führen meist eine Methode an, die materielle Deprivation oder Entbehrung misst. Auch sie verwendet die Bundesregierung im Armuts- und Reichtumsbericht,

Das Entscheidende dabei: Der Wert sinkt seit 2013. Damals waren 5,4% der Menschen betroffen, in den letzten Daten von 2019 hat sich der Wert mehr als halbiert. 2,6% – wer nur diese Zahl sieht, kommt zu dem Schluss: Alles halb so wild – und es wird doch auch immer besser. Anscheinend funktioniert die Armutsbekämpfung doch gut. Aber wie kommt dieser Wert zustande?

Hier geht es um eine Selbstauskunft der Betroffenen. Folgende Informationen sollen sie geben:

Wer mindestens 4-mal mit »Ja« antwortet, zählt zu den 2,6% derjenigen, die erheblich materiell entbehren. Diese Fragen habe ich auch

Anni findet alle Fragen problematisch, vor allem die letzten 4: »Ob ich ein Auto habe oder nicht, hängt manchmal von Zufällen ab.« Sie hat eins überlassen bekommen, könnte sich aber kein neues kaufen. Außerdem: Würde nach einem Induktionskochfeld gefragt, dann hätte sie zwar eins. »Aber nur, weil meine Nachbarin es mir billig gebraucht verkauft hat und ich es in kleinen Raten bei ihr abzahlen konnte«, so Anni.

Ähnliches berichtet Susanne Hansen, die noch ein Auto aus besseren finanziellen Zeiten hat, es aber auch nicht ersetzen könnte, wenn es den Geist aufgäbe. Petra Schmidt gibt zu bedenken: »Manche bekommen von Verwandten alte Fernsehgeräte, heutzutage kann man sie mitunter auch auf dem Sperrmüll finden.« Kurzum, vor allem die letzten 4 Fragen sagen wenig über die wirkliche finanzielle Situation eines Menschen aus. »Ich finde es auch etwas zynisch, dass alles rein materielle Kriterien sind«, sagt Petra Schmidt.

Auch diese Methode ist willkürlich und die Fragen wirken wie aus einer alten Welt. Ein Haushalt ohne Telefon oder Farbfernseher? Ist es heute nicht eher ein Smartphone und ein Laptop? Kriterien verändern sich im Laufe der Zeit, weil sich Gesellschaften verändern. Die Methode der materiellen Entbehrung misst also konkrete, sehr grundlegende, aber am Ende freihändig festgelegte Bedürfnisse.

Fazit

Die erste Methode nennt einen Geldbetrag, der monatlich nötig ist, um nicht bloß zu existieren, die andere grenzt den Bereich ein, der geringfügig mehr als physisches Überleben bedeutet. Wer findet, Letzteres reiche in einem Sozialstaat schon irgendwie aus, wird wohl eher auf diese Zahlen verweisen und mit ihnen argumentieren. Wer anderer Ansicht ist,

Kann diese Idee einen realistischeren Einblick geben?

Irene Becker ist Verteilungsforscherin, die mit 2 Kolleginnen in einer aktuellen Studie für die

Das Interessante an ihrer Studie: Sie betrachtet nicht nur das Einkommen. Die entwickelte Messmethode bezieht auch Vermögen mit ein – und die Frage, ob Betroffene es auflösen müssen oder ob sie sparen können. Und die Methode kommt ohne vorab definierte Einkommensgrenzen oder

Den untersten Bereich nennen Irene Becker und ihre Kolleginnen den Armutsbereich. Hierfür sind die Ausgaben für Ernährung zentral. Klar, auch wenn Kleidung und Wohnung hier eine Rolle spielen: Zuallererst muss jede:r essen, erst danach kommen andere Bedürfnisse stärker zum Zug. Die Forscherinnen haben festgestellt, dass es eine Grenze gibt, über der die Ausgaben für Essen erst mal nur noch moderat steigen, stattdessen aber beispielsweise die für Kleidung stärker. An diesen Punkt haben sie die Grenze des Armutsbereichs gesetzt. Die Schlussfolgerung: Hier ist das Nötigste vorhanden, wobei Sparen noch nicht möglich ist. Diese Grenze liegt bei 65% des Medianeinkommens. Wer als Single mehr als 25.000 Euro netto Vermögen hat, zählt hier übrigens nicht als arm, auch wenn das Einkommen niedrig ist.

Die zweite Stufe nennen Becker und ihre Kolleginnen Prekarität. Hier haben sie insbesondere die Ausgaben für Kleidung, Mobilität, Kommunikation sowie Bildungs- und Freizeitaktivitäten beobachtet. Im Bereich, in dem diese Ausgaben nur noch abgeschwächt steigen, ist wieder eine Art Sättigung erreicht: Man hat genug Essen und genug Kleidung, kann vielleicht in einem Sportverein mitmachen und mal ins Café gehen. An dieser Stelle geht die Prekarität in den Teilhabebereich über. Auch hier gilt wieder: Ab einem gewissen Vermögen landet man auf der nächsthöheren Stufe, auch bei relativ geringem Einkommen.

Becker betrachtet auch, wo Wohlstand und Reichtum beginnt, aber für uns spielt die Frage in diesem Text keine Rolle, hier geht es nur um die Armutsgrenze.

Neu ist, dass die Grenzen nicht einfach gesetzt, sondern anhand von Beobachtungen abgeleitet werden. Nach Beckers Berechnungen mit Daten aus dem Jahr 2018 liegen 15,6% der Menschen im unteren Armutsbereich. Das ist eine ähnliche Prozentzahl, wie sie auch zum Beispiel beim Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes des entsprechenden Jahres vorkommt, der sich auf die bisher eigentlich recht willkürlich festgelegte Armutsschwelle bezieht.

»Wir haben gezeigt, dass ein niedriges Einkommen durchaus ein Indikator für Armut ist. Man kann sagen, dass die Methode, die gängig verwendet wird, ziemlich valide ist«, sagt Irene Becker.

Die Studie bestätigt also eher die Ergebnisse, die auch der Paritätische Wohlfahrtsverband

Es ist ein bekannter Ausspruch: Das Einzige, was gegen Armut hilft, ist mehr Geld, hier also mehr Einkommen. Wer mehr Geld hat, bekommt einen ganz anderen Blick auf das eigene Leben, kann Perspektiven entwickeln.

Petra, Anni, Susanne und Melanie könnte mehr Geld einiges an Sorgen nehmen. Es könnte dafür sorgen, dass sie ihre Zeit anderen Dingen widmen können, als in der Schlange bei der Tafel zu stehen oder zu rechnen, ob die Kinder Fischstäbchen essen können, wenn man sich selbst mit Toast oder Tomatenbrot begnügt. Geld löst nicht alle Probleme, doch es könnte das Leben von mehr als 15% der Menschen in Deutschland sorgenfreier machen.

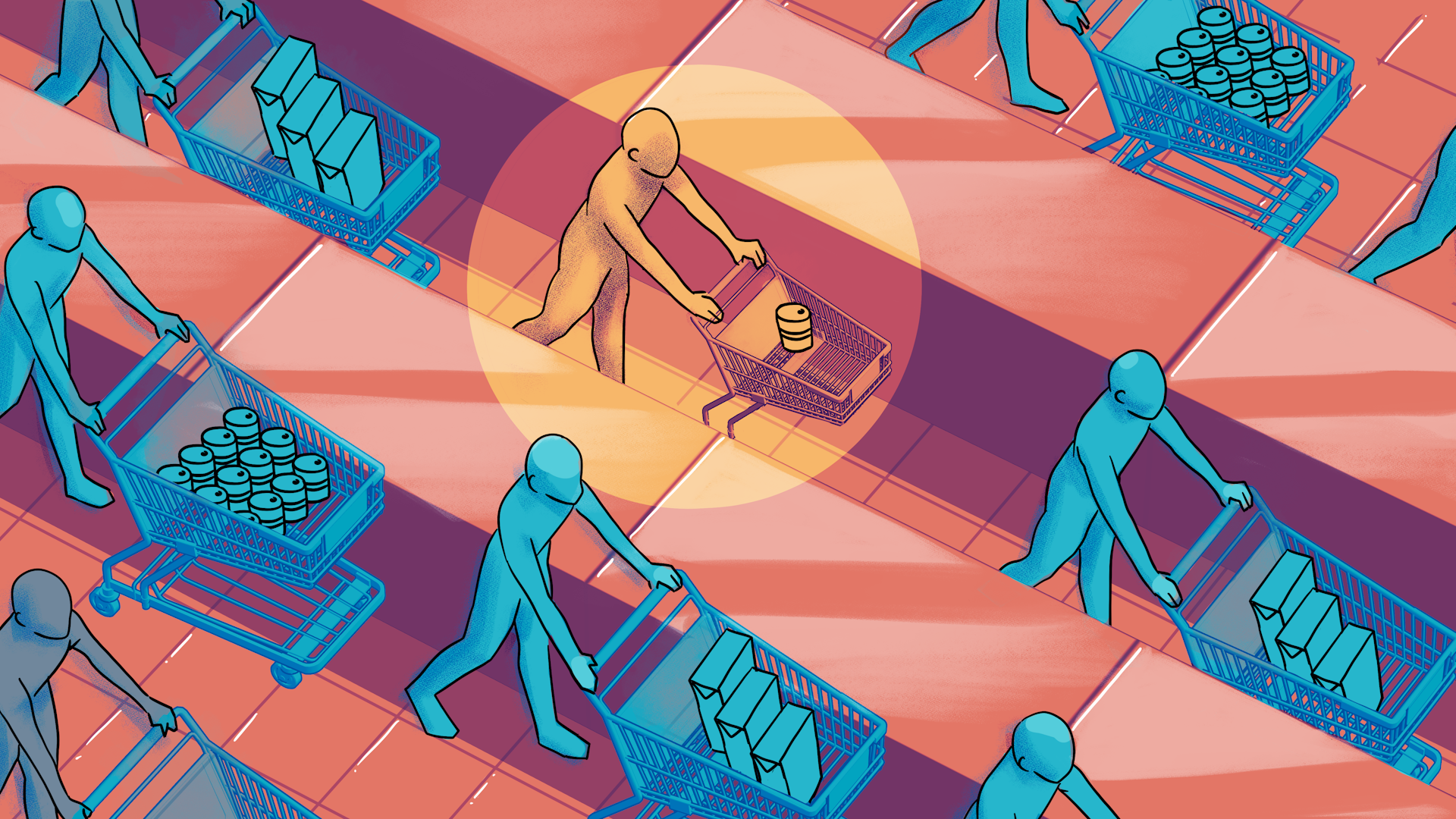

Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily