Hasst nicht die Spieler, hasst das schmutzige Spiel

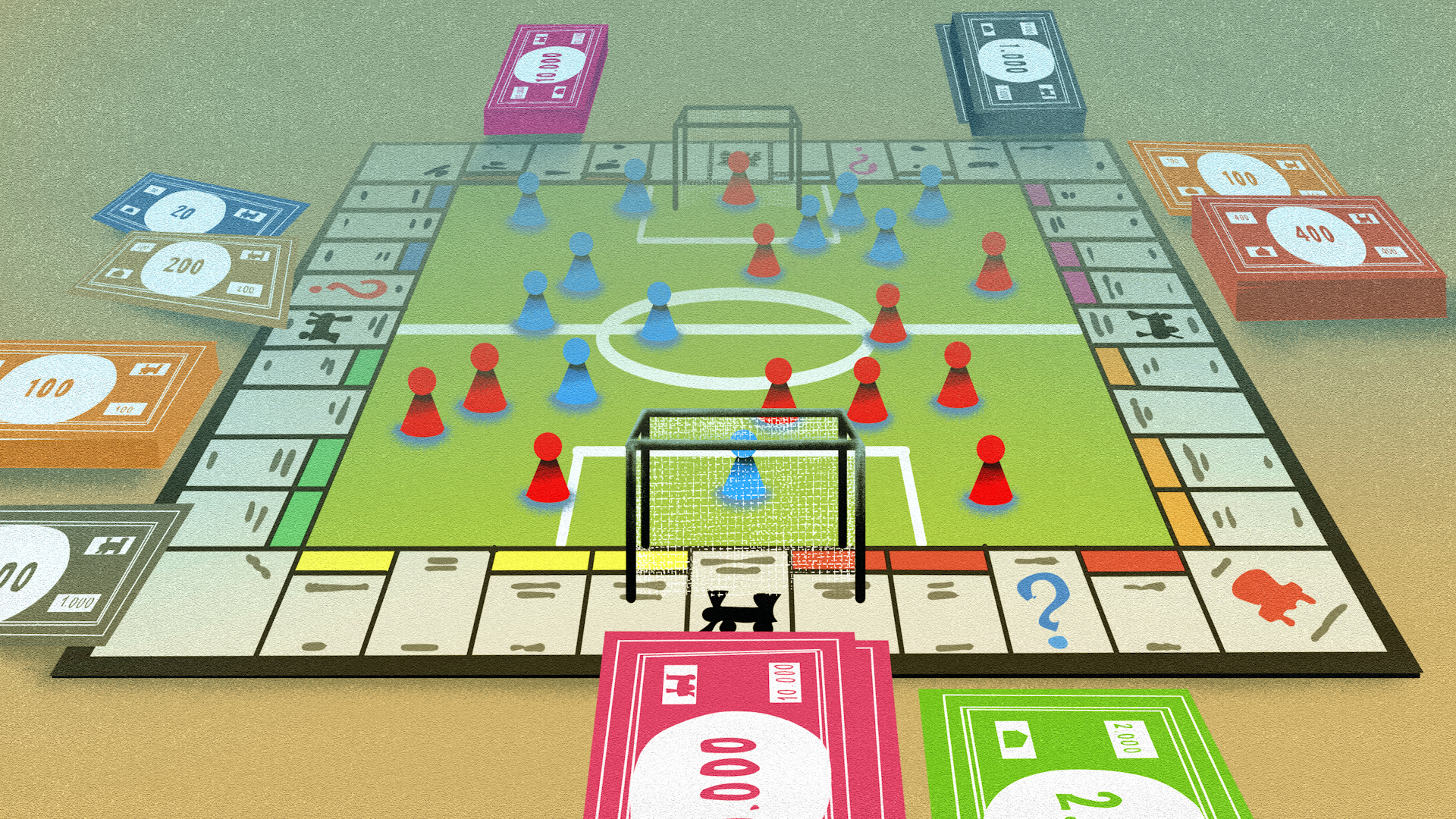

Die WM in Katar ist eine Farce. Doch wer jetzt allein den Spielern die Verantwortung aufdrückt, verschießt am Elfmeterpunkt vor freiem Tor.

Homophobie,

Nüchtern betrachtet ist die Diskussion an dieser Stelle eigentlich beendet. Wer die Situation einem Realitätscheck unterzieht, kann nur zu dem Schluss kommen, dass die Weltmeisterschaft in Katar nicht zu verantworten ist.

Außer natürlich, der Blick ist von riesigen Dollarzeichen versperrt.

Und so findet dieses abstruse Event trotzdem statt, weil es ein paar reiche und mächtige Menschen so wollen und sich Geld und Prestige versprechen. In der moralischen Verantwortung steht der eigentliche Schuldige der ganzen WM-Misere: der chronisch korrupte Weltfußballverband FIFA.

Doch der Zorn der Empörung

Die tatsächlich Verantwortlichen für dieses Drama mit Ansage freut es. Denn im Grundrauschen des kollektiven Gemeckers spricht plötzlich kaum noch jemand über das eigentliche Problem.

Offene Korruption – und alle spielen mit!

Der Weltfußballverband FIFA als Organisator der WM ist wohl zweifellos eine der am offensten korrupt agierenden Organisationen der Welt. Dass das nicht einmal eine gewagte Aussage ist, sollte zu denken geben.

Die Geschichte beginnt nicht mit der Eröffnungszeremonie der WM am 20. November, sondern bereits im Jahr 2008. Damals kündigt der inzwischen wegen Korruptionsvorwürfen zurückgetretene ehemalige FIFA-Präsident Joseph »Sepp« Blatter an, die Weltmeisterschaften für die Jahre 2018 und 2022 zusammen zu vergeben.

Was folgt, ist nach heutigem Kenntnisstand ein Schmierentheater: 11 Länder überbieten sich mit Eigenwerbung, ehemalige Präsidenten wie Bill Clinton und der britische Thronfolger Prinz William umgarnen das damals zuständige 24-köpfige FIFA-Exekutivkomitee.

Mit von der Partie ist Franz Beckenbauer, der selbst unter Korruptionsverdacht steht. Er hatte vor der WM-Vergabe an Deutschland für 2006 nachweislich 10 Millionen Schweizer Franken

Selbst Politiker wie Bill Clinton spielten das schmutzige Spiel der FIFA in der Vergangenheit mit

Auch bei der WM-Doppelvergabe – das wird schnell klar – zählen nicht schöne Reden, sondern vor allem bare Münze. Schon vor dem Tag der Abstimmung gerät die Wahl in Verruf, 2 Wahlmänner werden wegen Bestechlichkeit ausgeschlossen. Gegen weitere soll später ermittelt werden.

Am Ende gewinnt Katar im vierten Wahlgang, »obwohl es sich laut FIFA-eigenen Prüfberichten von allen Bewerbungen am wenigsten für eine WM-Ausrichtung eignet«, heißt es in der WDR-Dokuserie

Die zweite Vergabe dieses Doppelfehlers geht – aus heutiger Sicht ähnlich fatal wie der Fall Katar – nach Russland. 2018 findet dort die WM trotz ähnlicher Bedenken statt.

Im Nachgang zum Vergabeverfahren von 2008 werden Ermittlungen eingeleitet. Im Mai 2015 lässt die Polizei nach einer Razzia in der FIFA-Zentrale in Zürich zahlreiche Funktionäre festnehmen, Bestechungszahlungen von bis zu 100 Millionen Dollar stehen im Raum. Bis heute sind die Fälle nicht endgültig geklärt.

Trotzdem wird die WM in Russland durchgezogen. Trotz weit verbreitetem, offenem Rassismus im russischen Fußball. Trotz der prekären Lage der LGBTQIA+-Menschen in Russland. Und trotz der Aggressionen Russlands in der Ostukraine und der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014.

Politiker:innen und nationale Fußballverbände wie der Deutsche Fußballbund (DFB), in deren Macht es stünde, etwas zu unternehmen, ducken sich kollektiv weg. Die FIFA macht während der WM 2,6 Milliarden Dollar Profit. Der Nutzen für das Image Putins ist hingegen unbezahlbar.

In Sachen Profit legt die WM in Katar sogar noch einen drauf: Bis zu 6,5 Milliarden Euro Gewinn winken der FIFA für dieses Turnier – auf den sie übrigens in der Schweiz lediglich 4% ermäßigte Steuern zahlt, weil die Organisation dort als »gemeinnützig« eingestuft wird.

Es ist ein Spiel, das sich für die FIFA enorm lohnt, denn deren Geschäfte mit Russland und Katar laufen prächtig – warum sollte man also etwas am eigenen Multimilliardenbusiness ändern?

Eine Armbinde als Lösung aller Probleme?

Natürlich gehören superreiche Profisportler nicht in Watte gepackt. Sie sollen und dürfen nicht die Augen vor den schmutzigen Seiten des Geschäfts verschließen. Trotzdem tun viele von ihnen genau das und führen ein Leben in obszönem Luxus. Ihr immenser Bekanntheitsgrad und die damit einhergehenden Privilegien sollten sie daher eigentlich dazu verpflichten, auch gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen. »Ich will doch einfach nur Fußball spielen«, zieht da ab einer gewissen Liga nicht mehr als Argument.

Denn auch wenn es viele nicht hören wollen und es sich anders wünschen: Ja, auch der (Profi-)Sport ist politisch. Zweifellos könnten die Spieler

Genau das hatten einige Spieler der Teams aus Deutschland, England, Wales, Belgien, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz vor – und wurden prompt von ihren eigenen nationalen Fußballverbänden zurückgepfiffen. Die FIFA hatte mit Sanktionen und Punktabzug gedroht.

Auch wenn sich viele wünschen, dass es anders wäre: Auch Profisport ist politisch

Dass sich die deutsche Auswahl vor ihrem ersten Spiel gegen Japan dennoch für eine Aktion entschied, bei der sich das Team vor dem Spiel beim Teamfoto kollektiv den Mund zuhielt, um auf die Verbote von oben aufmerksam zu machen, ist da aller Ehren wert. Das Bild ging um die Welt, viele internationale Medien wie der britische Guardian

Hier kommt ein Sprichwort ins Spiel, das eigentlich aus kapitalismuskritischen Diskussionen stammt: »Hasse nicht den Spieler, hasse das Spiel« (»Don’t hate the player, hate the game«). Dabei geht es nicht um Fußball, sondern darum, Individuen nicht die Schuld für die Regeln eines Systems aufzubürden, das sie nicht selbst geschaffen haben, sich aber trotzdem darin bewegen müssen. Etwa dann, wenn Klimaaktivist:innen vorgeworfen wird, scheinheilig zu sein,

Bei der Weltmeisterschaft liegen die Dinge aktuell ähnlich.

Denn es sind nicht die Spieler, die wirklich die Macht haben, dem autokratischen Regime der FIFA etwas entgegenzusetzen. Dass ganze Fußballmannschaften nach Antritt einer WM abreisen und das System damit zu Fall bringen, ist eine nette Fantasie, aber in Anbetracht der im Hintergrund geschlossenen bindenden Verträge der Profisportler auch nicht mehr als das.

Aber wohin sollten sich die Forderungen und die aktuelle Wut denn dann richten, wenn die FIFA sehr wahrscheinlich hoffnungslos korrupt ist und die Spieler nicht die richtigen Ziele sind?

Zum Beispiel an Fußballverbände wie den Deutschen Fußballbund. Denn es ist nirgendwo in Stein gemeißelt, dass es eine korrumpierte Dachorganisation braucht, um internationale Fußballturniere auszurichten. Dänemark geht nach den aktuellen Geschehnissen den einzig sinnvollen Schritt in die richtige Richtung – und überlegt, einfach aus der FIFA auszutreten. Folgen weitere Nationen diesem Beispiel, könnte sich dieser Weltverband schnell erübrigen – oder durch den so entstehenden Druck zumindest zu echten Reformen gezwungen werden.

Im Interview mit dem Deutschlandfunk sieht auch der Wirtschaftsethiker Thomas Beschorner die nationalen Verbände in der Pflicht. Diese hätten sich in der Vergangenheit stets vor allen kritischen Fragen systematisch weggeduckt, wie in Russland so auch jetzt in Katar. Auf der einen Seite inszenieren sie sich als Opfer der Umstände – auf der anderen Seite spielen sie das korrupte Spiel mit und profitieren davon. Beschorner fordert, sie damit diesmal nicht davonkommen zu lassen.

Eine kreative Alternativlösung wäre etwa die Austragung alternativer Turniere, um die Macht der FIFA zu brechen. Denn klar ist auch: Eine Armbinde oder ein Gruppenfoto mit Hand vor dem Mund als einzige, abgespeckte Geste ändert wenig.

Was du tun kannst, wenn dir die Lust auf Fußball vergangen ist

Wer aus all den genannten guten Gründen die aktuelle WM boykottiert, ist übrigens in guter Gesellschaft. Im Vergleich zu den Spielen der (ebenfalls fragwürdigen) Weltmeisterschaft in Russland im Jahr 2018 sind die Einschaltquoten des ersten Deutschlandspiels am vergangenen Mittwoch unterirdisch. 9 Millionen Menschen schalteten ein –

Auch viele Kneipen machen mit und zeigen bewusst keine Spiele der WM, obwohl viele von ihnen auf die Extraeinnahmen angewiesen sind. Unter dem Hashtag »Kein Katar in meiner Kneipe« findest du eine Liste der Orte, die das Spiel der FIFA diesmal nicht mitspielen.

Nach den durch große Verdienstausfälle geprägten Coronajahren ein besonders ehrbarer Schritt. Ein Grund mehr, diesen Kneipen gerade jetzt einen Besuch abzustatten und sich einen Drink zu genehmigen. Cheers FIFA; auf einen baldigen Abstieg in die Bedeutungslosigkeit!

Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily