Ibuprofen und Nasenspray sind spottbillig. So kommt die Pharmaindustrie trotzdem an dein Geld

Warum Medikamente oft überteuert sind, du fast nichts davon mitbekommst – und trotzdem am Ende die Rechnung zahlst.

Wenn

Seit Jahren leidet die Rentnerin an Schuppenflechte, einer unheilbaren, chronischen Autoimmunerkrankung, die sich unter anderem durch schuppende Hautstellen mit starkem Juckreiz zeigt. Der Preis für die konventionellen Medikamente gegen ihre chronische Krankheit, den sie bisher Monat für Monat vorstreckt: 400 Euro. Diese lindern die Symptome, rufen aber auch starke Nebenwirkungen hervor.

Doch von einem Arztbesuch vor einigen Monaten kam Sybille Jansen mit neuer Hoffnung zurück: Die Pharmaunternehmen bringen ein neues Medikament gegen ihre Krankheit auf den Markt. Die sogenannten Biologicals helfen besser gegen die Symptome der Schuppenflechte bei gleichzeitig geringeren Nebenwirkungen. Ein wahrer Segen für die ca. 2 Millionen Betroffenen in Deutschland, wäre da nicht ein Haken: das Preisschild.

Wer bestimmt, was auf dem Preisschild steht?

Denn statt 400 Euro kostet eine monatliche Behandlung mit dem neuen Medikament das 4,5-Fache, also 1.700 Euro. Die gute Nachricht: Das wird von ihrer Krankenkasse ganz übernommen. Andere Patienten haben weniger Glück. Sie bekommen das neue Medikament gar nicht erst verordnet, weil viele Ärzte vor den hohen Kosten zurückschrecken.

Dabei könnte es auch ganz anders gehen.

Fakt ist: Nirgendwo sonst in Europa ist Medizin so teuer wie bei uns in Deutschland. Und Pharmaunternehmen haben für neue Medikamente sogar einen Freifahrtschein und müssen ihre Preise vor niemandem rechtfertigen.

Wie aber lassen sich diese Mondpreise auf den Boden der Tatsachen zurückholen, ohne Menschen wie Sybille Jansen den Weg zu besseren Behandlungsmethoden zu verbauen?

Wie viel darf Gesundheit kosten?

Die moderne Medizin kann wahre Wunder wirken und entwickelt sich noch immer rasant weiter. Moderne Gentherapien etwa können heute selbst schwerste Erkrankungen

Doch mit jedem Fortschritt kommen auch steigende Kosten. Denn neue Medikamente zu entwickeln und zu erproben ist ein äußerst aufwendiger Prozess, der viele Jahre an Entwicklungszeit und Millionen Euro an Forschungskosten verschlingt – also Geld, das die forschenden Pharmaunternehmen investieren.

Wie viel genau, ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich,

Doch wie viel ist genug?

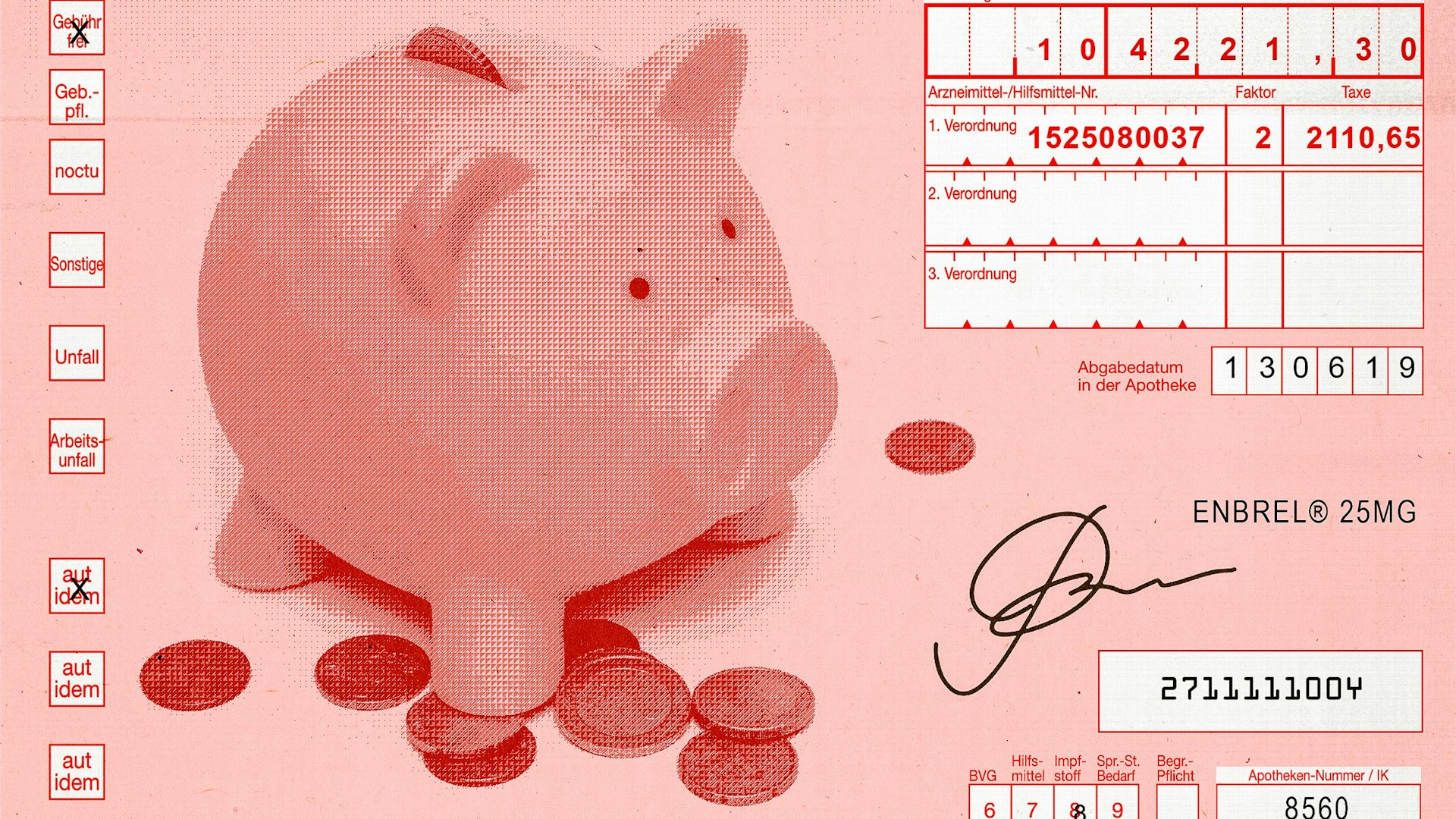

Um sich eine Vorstellung machen zu können, sind hier 3 Medikamente, die zurzeit zu den teuersten auf dem deutschen Markt zählen:

- Enbrel vom US-Pharmakonzern Pfizer zur Behandlung von rheumatischer Arthritis:

- Rebif vom deutschen Chemie- und Pharmakonzern Merck zur Behandlung von Multipler Sklerose. Preis für 12 Injektionspatronen:

- Sovaldi zur Behandlung und Heilung von Patienten mit

Der Anteil solcher besonders hochpreisigen Medikamente an den Gesamtarzneikosten ist in den letzten Jahren rasant gestiegen. Allein für die Top-10 der teuersten Präparate stiegen die Kosten seit 2007 um knapp 85%. Dieser Trend betrifft aber nicht nur die teuersten 10, sondern zeigt sich auch an den Durchschnittspreisen: Kostete ein neues Präparat 2010 im Durchschnitt 982 Euro, waren es 2017 schon

»Gerade bei den neu eingeführten Medikamenten, die erst kurze Zeit auf dem Markt sind, ist die Preisentwicklung regelrecht explodiert«, berichtet Carsten Telschow, der den Forschungsbereich Arzneimittel des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) leitet und einer der Autoren des jährlich erscheinenden

Die Kostenspirale dreht sich unaufhaltsam

Damit dürfte Deutschland das Lieblingsland der Pharmakonzerne sein. In keinem anderen Land der EU sind Medikamentenpreise derart hoch – und das hat System.

Hohe Preise, wenig Besserung

Das Problem steigender Preise für Medikamente ist kein neues. Auf der einen Seite steht eine mächtige Pharmalobby, auf der anderen Seite die Politik und ihre Versuche, diese zu regulieren. Den jüngsten davon startete der ausgebildete Arzt und FDP-Politiker Philipp Rösler. Mit dem 2011 verabschiedeten »Gesetz zur Neuordnung das Arzneimittelmarktes« (AMNOG) gelang ihm ein Durchbruch für das deutsche Gesundheitswesen: Pharmaunternehmen dürfen seitdem die Preise für ihre Produkte nicht mehr frei selbst bestimmen. Fast jedenfalls.

»Das AMNOG hat den großen Fortschritt gebracht, dass wir mit den Herstellern überhaupt über Preise verhandeln können«, berichtet mir die Pressesprecherin des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), Ann Marini. Der GKV-Spitzenverband vertritt als

Vor Röslers Gesetz galt, dass die Krankenkassen jeden Preis bezahlen mussten, wenn ein Arzt seinen Rezeptblock zückte. Doch auch das neue Gesetz lässt den Pharmaunternehmen eine Hintertür offen – genau diese Hintertür, durch die neue Medikamente wie die für Sybille Jansen mit 1.700 Euro und mehr zu Buche schlagen. Denn die verhandelten Preise gelten erst nach dem ersten Jahr nach Markteintritt. »Davor wird der Preis weiterhin frei von den Herstellern festgelegt und die gesetzlichen Krankenkassen müssen diesen auch zahlen«, so Ann Marini. In der Praxis geschieht also Folgendes:

- Wie es in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten ist: Die europäische Arzneimittelbehörde prüft auf EU-Ebene alle neu entwickelten Medikamente auf Risiken und Nebenwirkungen, bevor sie für alle Mitgliedstaaten zeitgleich zugelassen werden. Daraufhin folgen Verhandlungen der Hersteller mit den jeweiligen Krankenkassen der einzelnen Länder. Hier wird vor Markteinführung erst einmal geprüft, ob es sich um ein therapeutisch sinnvolles Medikament handelt und welcher Preis angemessen ist. Erst dann können es Ärzte Patienten verordnen.

- Wie es in Deutschland ist: »Bei uns in Deutschland ist es genau umgekehrt: Sobald das Medikament auf dem Markt ist, darf es auch direkt verordnet werden«, erklärt Carsten Telschow vom Wissenschaftlichen Institut der AOK das Verfahren. Während der ersten 12 Monate wird dann geprüft, ob das neue Medikament tatsächlich besser ist als die bereits verfügbaren. Erst danach wird der Preis zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Pharmakonzernen verhandelt.

Klar, das kann im Einzelfall für Patienten, die mit schweren Erkrankungen kämpfen, seine Vorteile haben: Während in unseren Nachbarländern möglicherweise noch verhandelt wird, können sie hierzulande frühzeitig die neusten Mittel und Fortschritte der Medizin nutzen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille – die andere Seite sind fragwürdige Anreize für die Pharmaindustrie. Denn natürlich treiben Hersteller zu Beginn die Preise in die Höhe, bevor sie mit den Krankenkassen in den Verhandlungsring steigen müssen.

»Die ersten 12 Monate sind für die Hersteller eine sichere Bank: Sie können hier in Deutschland die Preise gestalten, wie sie wollen. Und zwar ohne dass es einen Bezug zum Zusatznutzen gegenüber schon vorhandenen Arzneimitteln gibt«, sagt Ann Marini vom GKV-Spitzenverband.

Und die fragwürdigen Anreize gehen noch weiter: Erweist sich ein neues Medikament am Ende nämlich nicht als besser als die altbewährten, wird zwar mit den Krankenkassen ein geringerer Preis ausgehandelt. Das Geld aus dem ersten Jahr dürfen die Hersteller aber einfach behalten. Damit lohnen sich für Hersteller auch Medikamente, die viel versprechen, aber dann hinter den Erwartungen zurückbleiben – sogenannte Scheininnovationen.

Wie oft das aber tatsächlich der Fall ist, hat die Bundestagsfraktion

Heute gelangen immer öfter Arzneimittel im unausgereiften Stadium in die Versorgung. Das heißt, wir sprechen plötzlich nur noch von einer Hoffnung auf Heilung, die der Hersteller leider zu oft als Heilsversprechen vermarktet.

Wie aber könnte man dieses System verbessern, ohne gleich die Innovation zu hemmen und damit auch wirksame neue Medikamente zu verlieren, die Menschen mit schweren Krankheiten ein besseres Leben ermöglichen?

Ein Vorbild könnte ausgerechnet Donald Trump sein.

Trump kennt einen Weg aus der Preisspirale

Auch wenn es verlockend ist, Medikamente pauschal als zu teuer zu brandmarken, schwingt stets die moralische Frage mit, ob es hier ein »zu teuer« geben kann – und eine Antwort zu finden, ist nicht immer leicht. Schließlich geht es um das Leben von kranken Menschen, das verbessert wird. Trotzdem muss ein Kompromiss her, damit das System nicht zur Selbstbedienung einlädt und die Beitragssätze für die Krankenkassen dadurch explodieren.

Wie aber kann das gelingen?

- Was die Krankenkassen vorschlagen: »Unsere Forderung ist seit Langem, dass wir für das erste Jahr rückwirkend den Preis nach tatsächlichem Nutzen anpassen können«, sagt Ann Marini vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen. Die Hoffnung dahinter ist, dass die Hersteller so von Anfang an ihre Preise rationaler gestalten, weil sonst Rückzahlungen auf sie zukommen. »Wir wären sogar so kompromissbereit zu sagen, wir gehen nur auf den Zeitpunkt zurück, an dem klar ist, ob es einen Zusatznutzen gibt oder nicht«, so Ann Marini. Das wäre dann 6 Monate, nachdem das Medikament auf den Markt gekommen ist. Dann erst liegt nämlich das wissenschaftliche Gutachten vor.

- Was das Gesundheitsministerium sagt: Grob zusammengefasst lautet die Antwort des Ministeriums: Alles ist gut, so wie es ist, es besteht kein Handlungsbedarf. Per E-Mail teilte eine Sprecherin unter anderem mit, dass für den Anstieg der Kosten in den vergangenen Jahren »die Entwicklungen im Bereich neuer und patentgeschützter Arzneimittel eine zentrale Rolle spielen. Es ist als positiv für Patientinnen und Patienten zu bewerten, dass es diese neuen Behandlungsmöglichkeiten gibt. Deutschland ist eines der wenigen Länder in Europa, in dem Patientinnen und Patienten neu zugelassene Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen unmittelbar nach Markteintritt zur Verfügung stehen. Dies ist das Ergebnis einer Politik, die auf eine faire Balance zwischen Innovation und Bezahlbarkeit von Arzneimitteln setzt.« Die Frage, wie Gesundheitsminister Jens Spahn und sein Ministerium dem Vorschlag der Krankenkassen gegenüberstehe, ließ die Sprecherin schlicht unbeantwortet.

- Was die forschenden Pharmaunternehmen dazu sagen: Auch hier hätte man gerne, dass alles so bleibt, wie es aktuell ist. Auf Anfrage teilt der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (vfa) mit: »Bislang stehen Innovationen in Deutschland frühzeitig für Patienten zur Verfügung. Das liegt an klaren und für Pharma-Unternehmen berechenbaren Erstattungsbedingungen. Würden diese verändert, kämen also unkalkulierbare Rückerstattungsforderungen, kann das negative Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung haben. Denn Rückwirkung würde bedeuten, ein Produkt zu verkaufen und erst später zu erfahren, wie der Preis ist. Da kann es durchaus sein, dass sich ein Unternehmen entscheiden würde, erst nach Kenntnis des endgültigen Preises das Produkt auf den Markt zu bringen.«

Auch ohne einen Zusatznutzen hätten die neuen Medikamente eine Daseinsberechtigung: »Wird ein Medikament zum Beispiel nicht vertragen, ist es wichtig, dass ein anderes, gleichwertiges Arzneimittel verschrieben werden kann. Die Bedeutung dieser Arzneimittel wird auch deutlich, wenn man in die Leitlinien der ärztlichen Fachgesellschaften schaut«, so der Pressesprecher des vfa, Jochen Stemmler.

Somit sind das Gesundheitsministerium und die Pharmaverbände ziemlich nah beieinander, echten Handlungsbedarf sieht man hier nicht. Doch die Preise steigen weiter. Eine alternative Herangehensweise demonstriert ausgerechnet ein Mann, der für seine Sympathien für das große Geld bekannt ist:

- Wie Trump mit politischem Druck Erfolg hat: Politischer Druck auf die Pharmaindustrie und zuletzt öffentliche Twitter-Attacken wie diese Anfang des Jahres haben in den USA dazu geführt, dass einige der großen Hersteller ihre Preise nicht weiter anheben als die Inflationsrate. Der bekannte US-Pharmakonzern Pfizer und der Novartis-Konzern aus der Schweiz verzichten 2019 sogar komplett auf

Dies mag vielleicht die Symptome des Preisgestaltungssystems in Deutschland lindern. Doch ein Philosoph denkt weiter und fordert einen ganz neuen Wurf für alle Länder.

Lieber alle für einen als einer gegen alle

Der deutsche Moral-Philosoph Thomas Pogge, der zurzeit an der Yale-Universität in den USA eine Professur innehat, betrachtet das Problem der Finanzierung für die Entwicklung neuer Medikamente global. Denn die Probleme mit der Preisgestaltung der international agierenden Pharmaunternehmen ähneln sich in fast allen Ländern – und stellen arme Länder vor noch größere Herausforderungen als reichere.

Als Lösungsansatz schlägt er einen

Über eine Zeitspanne von 10 Jahren würde dann der Effekt des neuen Wirkstoffes gemessen, und die Urheberfirma erhält dafür eine Prämie aus dem großen Topf des HIF, die umso üppiger ausfällt, je mehr positive Gesundheitswirkung in allen teilnehmenden Ländern festzustellen ist.

Das bisherige Anreizsystem würde vom Kopf auf die Füße gestellt, und zwar weltweit. Auch – und gerade – zugunsten armer Menschen: Anstatt allein auf Profitmaximierung hin zu forschen, könnte so das Leiden von Millionen von Menschen verringert werden, das vermeidbar ist – und von den preiswerteren Medikamenten würden auch die reichen Länder profitieren.

Seit 2011 ist es allerdings still um Thomas Pogges Konzept geworden, der letzte Blogeintrag der offiziellen Homepage ist aus dem Jahr 2015 und handelt von einem

Gründe, radikal umzudenken, gibt es also in jedem Fall zur Genüge.

Mit Illustrationen von Adrian Szymanski für Perspective Daily