Wie aus Drogendealern ehrliche Unternehmer werden

In einem bayerischen Gefängnis werden Drogendealer zu Gründern, aus amerikanischen Gefängnissen werden Mehrfachmörder frühzeitig entlassen. Justiz kann mehr, als nur zu bestrafen.

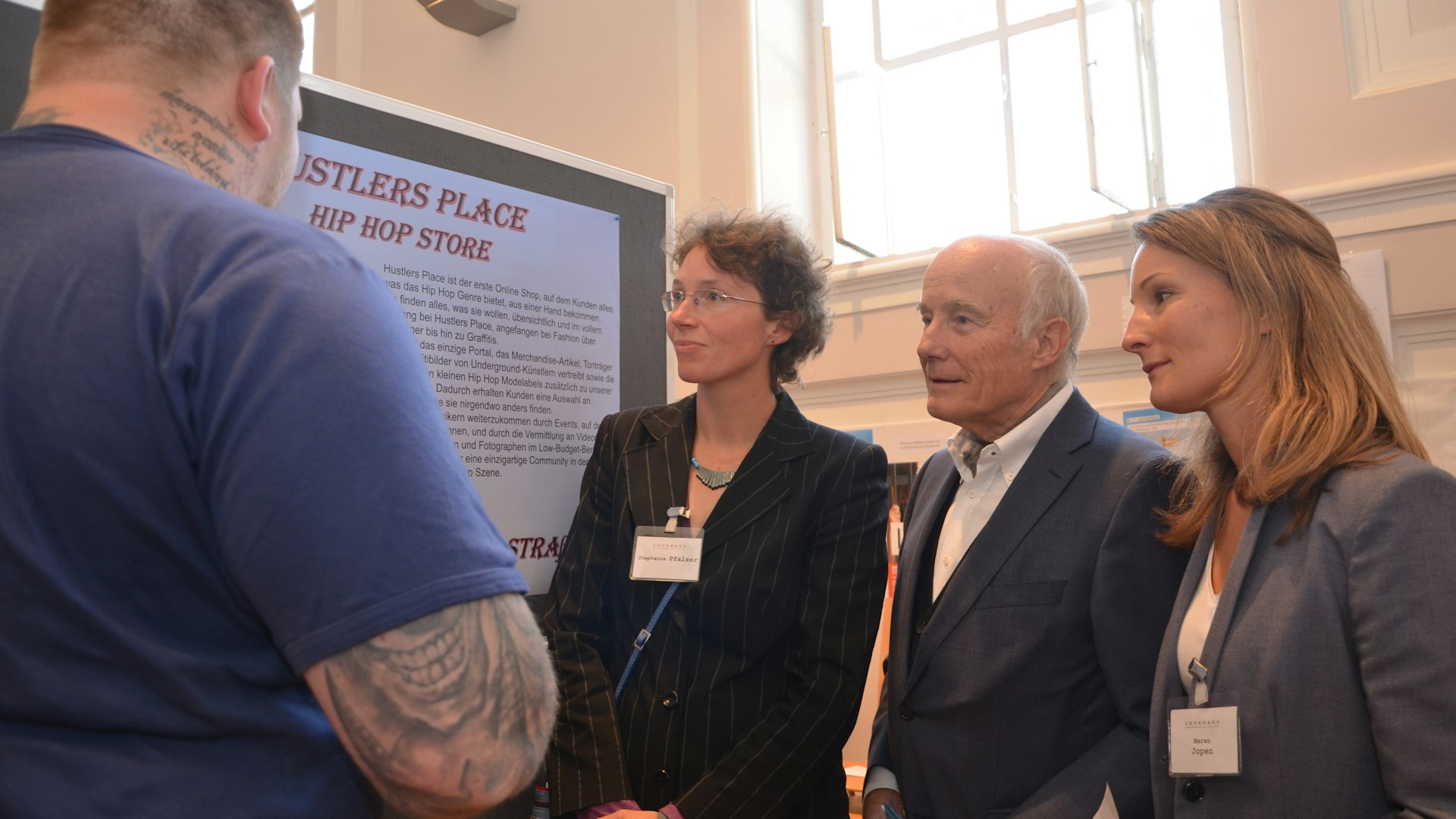

Nur die Gitterfenster erinnern daran, dass ich in der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim bin, dem zweitgrößten Gefängnis Deutschlands. Im schönsten Saal des Gefängnisses stehen sich 2 Gruppen gegenüber, getrennt durch eine weiße Linie auf dem Boden. 1/3 aller Männer trägt eine blaue Gefängnisuniform, sie sind Häftlinge. Alle anderen sind hier nur zu Besuch, für ein paar Stunden. So wie Maren Jopen, die gerade alle animiert, an einer Art Ehrlichkeitsspiel teilzunehmen:

Ich habe kriminelle Dinge getan, für die ich hätte bestraft werden sollen, wurde es aber nicht. Dazu zählt: betrunken Auto gefahren zu sein, mal gekifft zu haben, nicht jede Arbeitskraft angemeldet zu haben, es mit der Steuer nicht ganz genau genommen zu haben …

Nach und nach bekennen sich fast alle Anwesenden zu eigentlich strafbaren Handlungen – egal ob mit oder ohne Uniform. Am Schluss stehen zirka 60 Menschen auf der Linie. Doch nur ein Teil von ihnen sitzt deswegen im Gefängnis.

Von ihnen wiederum werden bald einige die blaue Häftlingsuniform ablegen: 16 Gefangene haben das

Vom Gefängnis zum Start-up in der Familiengarage

Wie kam es dazu? Vor fast 8 Jahren las Bernward Jopen in der Zeitung von einem neuen Rehabilitationsprogramm für Häftlinge in den USA und war schnell überzeugt: Das geht auch in Deutschland. Gemeinsam mit seiner Tochter Maren rief der Münchner Unternehmer und IT-Experte »Leonhard« ins Leben. Der Name geht auf den Fürsprecher der Gefangenen, den heiligen Leonhard, zurück. Ein solches Projekt gab es weder in Deutschland noch in einem anderen europäischen Land.

Häftlinge haben im Gefängnis meist die Möglichkeit, einen Handwerksberuf zu erlernen oder einen Schulabschluss nachzuholen – sonstige Weiterbildung findet online statt, zum Beispiel als Fernstudium. »Leonhard« hingegen ist vor Ort im Gefängnis auf die betriebswirtschaftliche Ausbildung der Häftlinge spezialisiert. Dazu gehören der persönliche Kontakt zu den Ausbildern und die direkte Betreuung durch Mentoren, beides wichtige Elemente für die persönliche Weiterentwicklung der Gefangenen.

Viele Straftäter sind straffällig geworden, weil sie mit ihrem einfachen Leben nicht zufrieden waren. Sie wollten wirtschaftlichen Erfolg haben. Und aufgrund ihrer schlechten Ausbildung konnten sie das in der Vergangenheit nur durch kriminelle Tätigkeiten erreichen.

Das ist auch die Geschichte von

Die Zeit im Gefängnis vergeht langsam. Dann erfährt er von der Möglichkeit, früher entlassen werden zu können, wenn er an einer Ausbildung teilnimmt. Kai Möllner bewirbt sich für »Leonhard« und wird genommen.

Man mag es nicht glauben, aber Drogen dealen hängt mit Unternehmertum zusammen. Das ist auch ein Geschäft. Man hat bloß keine Bilanz und die Mitarbeiter haben keine Abrechnung. Es läuft alles schwarz, auf Deutsch gesagt. Aus dem Illegalen ziehe ich jetzt nur das Positive raus, wie man Leute führt zum Beispiel, und verbinde das mit dem Gelernten.

Der dünne Mann ist schüchtern, lacht verlegen. Im Gefängnis hat er seinen Unternehmergeist neu entdeckt und viel gelernt. Buchführung, Bilanzen, Verkaufsstrategien und das Auftreten vor anderen Menschen.

Nach seiner Entlassung kann Kai auf hilfreiche Kontakte zählen: Marketingexperten, Geschäftsführer, Führungskräfte, Berater, Investoren, Coaches, Anwälte und Privatleute, die ihm als Mentoren zur Seite stehen. Gute Kontakte sind für Gründer wichtig – umso mehr, wenn sie die alten Kontakte der Haftanstalt gerade hinter sich lassen wollen.

Der frisch gebackene Unternehmer hat Erfahrung als Dreher. Er will sich eine eigene Drehmaschine kaufen und wie einst

Auf dem Stundenplan steht auch Persönlichkeitstraining

Das »Leonhard«-Programm besteht aus 2 Phasen. In den ersten 20 Wochen bekommen die Gefangenen Unterricht in Fächern wie Marktuntersuchung, Finanzierung, Steuerwesen und Marketing. Parallel arbeiten die Teilnehmer am eigenen Businessplan. Neben den unternehmerischen Fragestellungen geht es auch um Ethik und soziale Verantwortung. Hinzu kommt ein umfassendes Persönlichkeitstraining. Selbstwert, Aufrichtigkeit und Verantwortungsbewusstsein werden trainiert. Das Programm ist offen für 15–18 Häftlinge und startet jedes halbe Jahr.

In diesen 20 Wochen besuchen Münchner Studenten die Häftlinge 2 Mal, um in Einzelgesprächen die bisherigen Ergebnisse zu besprechen. Am Ende legen die Teilnehmer eine eigens entwickelte Prüfung ab, in der sie sich vor externen Juroren aus der freien Wirtschaft beweisen müssen. Dabei haben sie die Chance, als »Innovation & Business Creation Specialist« ausgezeichnet zu werden,

Die erste Phase endet noch einmal vor einer unabhängigen Jury – diesmal mit einem fertigen Businessplan. Auch heute entscheiden die Juroren, welche 3 Geschäftsideen die besten sind. Die Stimmung ist feierlich, im schönsten Saal des Gefängnisses, als die Absolventen ihre Abschlusszertifikate überreicht bekommen.

Mit dem Zertifikat in der Tasche kann Phase 2 beginnen. Auf der anderen Seite der Gefängnismauer.

Die ersten 48 Stunden sind die kritischsten

Phase 2 enthält eine 1-jährige Betreuung. Die ist mindestens genauso wichtig wie die Ausbildung selbst, denn die Hälfte aller Rückfälle passiert innerhalb eines Jahres nach der Freilassung.

Jetzt heißt es vor allem, stabile persönliche Kontakte aufzubauen. »Alle Teilnehmer sind tüchtig und kreativ«, sagt Bernward Jopen. »Sie haben auch erkannt, dass das schnelle, illegale Geld mitunter schnell wieder weg ist, und lernen im Programm, langfristig zu planen.«

Die bayerischen Institutionen von ihrem Vorhaben zu überzeugen, war für Bernward und Maren Jopen nicht leicht. Und das, obwohl die Kosten der Ausbildung hauptsächlich von der Agentur für Arbeit, den

Tatsächlich wird dieses Wissen in anderen Ländern bereits schon häufig und in größerem Stil genutzt – verankert im Konzept der »Restorative Justice«.

Die UN befürwortet die »Wiedergutmachende Justiz«

Die Idee der »Restorative Justice«, also einer »wiedergutmachenden Justiz«: Neben der Bestrafung sollen Täter wieder gesellschaftsfähig werden, indem sie ihre Taten reflektieren. So sollen sie aus ihren Fehlern vor dem Gesetz lernen und sich verändern.

Ursprünglich stammt das Konzept vom

In Deutschland findet man die Prinzipien von »Restorative Justice« im

Kalifornien gehört mit dem größten Gefängnissystem der USA ebenfalls dazu. Der Bundesstaat finanziert die meisten Rehabilitations-Projekte speziell für »Lifers«, also lebenslänglich verurteilte Täter. Schwerverbrecher, sogar Mehrfachmörder können vorzeitig entlassen werden. Die Mehrheit der Gefangenen nimmt mittlerweile an solchen Programmen teil. In Gesprächsrunden mit Mediatoren und Psychologen analysieren die Täter ihre eigene Vorgeschichte, warum sie gewalttätig und kriminell wurden. So sollen die eigenen Denkmuster radikal geändert werden.

»22 Jahre Gefängnis haben einen erwachsenen Mann aus mir gemacht«

Das gilt auch für das

Mein kriminelles Verhalten wird immer da sein. Das habe ich in meiner Familie gelernt und es ist immer einfacher, alte Muster zu wiederholen. Aber ich akzeptiere meine Taten. Wenn ich die vergesse, verliere ich meinen Fokus. Das ist mein Schutz. Es ist eine dünne Linie, aber ich werde sie nicht überschreiten und zum alten Verhalten zurückkehren.

In den Gesprächsrunden geht es darum, Reue, Gerechtigkeit und Empathie zu entwickeln, aber vor allem jede Art von Gewalt abzulehnen. Die meisten Insassen sind in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen, wurden psychisch oder körperlich missbraucht. Erst im Gefängnis haben sie gelernt, Konflikte nicht zwangsläufig mit Gewalt lösen zu müssen.

Tim Schwartz, Ende 30, hat rote Haare, blaue Augen, ist schmal und schüchtern. Er erzählt, seine Vorfahren seien deutsche Einwanderer gewesen. Wenn er redet, hat er etwas Naives an sich. Es fällt mir schwer zu glauben, dass er mit 17 Jahren 2 Menschen umgebracht hat. Als Teenager kommt er in Haft. Erst die 22 Jahre im Gefängnis, so sieht Tim es, haben aus ihm einen erwachsenen Mann gemacht.

Ins Gefängnis zu kommen war gut für mich. Ich hätte sonst noch mehr Menschen getötet oder verletzt. Ich habe hier so viele Sachen über das Leben gelernt. Als Teenager war ich sehr wütend und wusste nicht damit umzugehen. Meine Familie war nie für mich da. 15 Jahre nach den Morden hatte ich einen zweiten Prozess. Da habe ich mich mit anderen Augen gesehen. Ich war ein Monster.

Zeit allein reicht nicht aus. Die eigenen Taten zu bereuen, ebenfalls nicht. Die Insassen müssen davon überzeugt sein, dass sie den gesellschaftlichen Regeln und Gesetzen »draußen« folgen werden. Sie müssen zeigen, dass von ihnen keine Gefahr mehr ausgeht. Je nach Delikt und Strafe nehmen die kalifornischen Häftlinge monate- oder jahrelang an den Arbeitsgruppen teil und stellen während dieser Zeit in Absprache mit den Leitern und Mediatoren einen Antrag auf frühzeitige Entlassung. Es folgt ein Termin beim zuständigen Gremium, zu dem Anwälte, Psychiater und Kriminologen gehören.

Die sogenannte Entlassungsanhörung dauert 3–6 Stunden. Darin geht es um die Frage, wie aufrichtig die Insassen sind und wie sie sich zum Besseren gewandelt haben. Stellen die Gutachter einen solchen Wandel nicht oder kaum fest, kann es Jahre dauern, bis eine erneute Prüfung zugelassen wird. Indem sie sich über 10–15 Jahre verantwortungsbewusst und diszipliniert verhalten, können die Häftlinge in Kalifornien ihre Chance auf vorzeitige Entlassung erhöhen. Umso besser, wenn die Gefangenen Zukunftspläne haben.

Ein weiteres Element der »Restorative Justice« in den USA: Wenn beide zustimmen, kommen Täter und Opfer zusammen. Diese Gespräche können Reue auslösen und sich nachhaltig auf die Lebensweise nach dem Gefängnisaufenthalt auswirken. Ist die nachhaltige Wirkung von »Restorative Justice« messbar?

Rückfallquote von bis zu 70% auf 1,7% gesenkt

Tatsächlich können die Programme dazu beitragen, die Anzahl der Gefangenen zu reduzieren: Seit 2011 sind in Kalifornien 2.000 lebenslänglich Verurteilte wieder in die Freiheit entlassen worden. Ohne die Teilnahme an den Programmen wäre das nicht passiert.

Die Bilanz: 33 von ihnen landeten wieder hinter Gittern. Das entspricht einer Rückfallquote von 1,7%. Ohne Maßnahmen, die die Rehabilitation unterstützen, liegt diese weit höher,

Zurück nach Deutschland: Auch hier verursachen Gefängnisse hohe Kosten für den Steuerzahler. Schätzungen gehen von ca. 30.000 Euro pro Gefangenem pro Jahr aus. Das entspricht bei über

Etwa

Dann meldeten sich Bernward und Maren Jopen bei ihm. Er sei durch seine Zuverlässigkeit aufgefallen und sie böten ihm einen Job an.

Du bist Ex-Knacki, kommst raus, hast eigentlich was auf dem Kasten. Das weißt du auch, kommst aber nirgendwo so richtig dran. Es ist ja klar, dass ich gegen eine Regel verstoßen habe und ich dafür gebüßt habe. Gleichzeitig bin ich dafür dankbar, dass tatsächlich durch dieses Programm eine Resozialisierung stattfinden konnte. Einfach nur wegsperren hilft nichts.

Seit etwa anderthalb Jahren arbeitet er nun als Projektassistent für das »Leonhard«-Programm. Bernward und Maren Jopen haben ausgerechnet, dass jeder in die Rehabilitierung investierte Euro

Die bisherige Bilanz: Über 150 Teilnehmer haben Phase 1 und 2 durchlaufen. 60% von ihnen haben nach etwa 3 Wochen eine Beschäftigung gefunden, während 30% sich selbstständig gemacht haben. Entweder, indem sie ein Unternehmen gegründet, übernommen oder sich an einem existierenden Unternehmen beteiligt haben. Und 88% der Teilnehmer sind nach ihrem Wissen straffrei geblieben.

Leonhard Otto hat die Justiz von verschiedenen Seiten erlebt: als Straftäter, Gefangener und Mitarbeiter. Sein Leben nach der Haft bleibt eine Herausforderung. Er ist davon überzeugt, dass Justiz mehr kann, als nur zu bestrafen.

Titelbild: Josef König / Leonhard gGmbH - copyright

Weitere Artikel für dich

Mehr zu »Restorative Justice«

Hier hat UNICEF das Konzept anschaulich zusammengefasst (englisch).

TEDx-Talk von Maren Jopen über das Leonhard-Programm.

Hier spricht Maren Jopen über das »Leonhard«-Programm bei einem TEDx-Talk.