Mensch vs. Erde: Ist eine nachhaltige Zukunft möglich?

Umweltzerstörung, Ressourcenverbrauch, Überbevölkerung. Kriegt die Menschheit noch die Kurve? Nicht mit der aktuellen Strategie.

For decades, environmentalists and climate scientists have said that humanity needs to change. They have argued that there are too many people in the world who are creating too much pollution and that without change natural systems will eventually collapse, taking with them the great edifice that has taken so many generations to construct, modern human civilisation.

The crux of the problem is simple to understand. If there is continuing growth – in population, resource use or pollution – on a finite planet, the outcome is eventual overshoot of the physical limits of the planet. This will be

Unfortunately, calls for change in the last 40 years have fallen on deaf ears. Despite ample evidence that humanity is living beyond its ecological limits, there has been

I see 5 main reasons.

- Political sclerosis: The world’s political and economic systems are mostly based on an outdated industrial-society logic, believing that increasing short-term growth matters more than the plight of future generations or the environment. This hurdle is made more problematic by the fact that much of today’s political establishment is (increasingly) beholden to

- Vested interests: Those who would lose most from any major change in direction are typically society’s wealthiest and most powerful citizens. They are ›the 1%‹, with the greatest money and power, and they

- Short-termism and natural inertia: Despite what many people say, the vast majority of

- The fourth reason is timing: Big change requires an appetite. When it comes to something as large as global warming however, the risk is that the necessary

- Finally, there is the question of cost: Making the transition to a sustainable system costs more than doing nothing and has uncertain returns. So those in the finance community are able to argue convincingly that it is

Can mankind actually exist sustainably?

Are all creatures essentially the same as bacteria in a petri dish?

The sad conclusion is that shifting humanity onto a sustainable path – voluntarily, without some big incentive and in sufficient time – seems impossible. This leads to another, even more disturbing, question:

Is it actually possible for an intelligent species to exist sustainably at all? Or are all creatures essentially the same as bacteria in a petri dish? Do they all eventually breed too much, consume too many of the available resources and then die?

With the current rate of human population growth, the rise in pollution and climate change, the prospects of humanity’s long term survival are increasingly bleak. Evidence of humanity pushing too hard on the ecological lever can be seen everywhere, from the

Perhaps the most compelling evidence that it may be impossible for any intelligent species to develop a

We now know that it will not even need nuclear Armageddon for humanity to extinguish itself.

So what should human society do? Is it actually possible for us to overcome the apparent hurdles of history and shift humanity onto a truly sustainable path?

Unconventional solutions are needed

In a new book, I have written with Jorgen Randers, called »Reinventing Prosperity« (the German title »One percent is enough« is much better) we offer a possible answer to this question.

We identify 13 extraordinary and unconventional policy measures that make solving the sustainability problem in rich countries easier. They reduce inequality and social tension, cutting the chance of conflict, and push the issue of population back up the agenda by proposing a radical new approach. Best of all, our 13 proposals improve average well-being for the civilization, at least in the rich world which is the focus of the book (the poor world needs a different approach).

Our proposals differ from others because they should be politically feasible in free-market democracies and provide an immediate advantage to the majority of voters. Importantly, they avoid any increase in unemployment or a widening of inequality during the transition from a fossil-based energy system to a more sustainable one. This is crucial, because it is a sad fact that conventional climate solutions reduce the number of jobs in dirty industries (those producing or using coal, oil, and gas) without providing a safety-net for those who lose their jobs. Our proposals increase income security and so eliminate much of the resistance to strong climate action.

These are the 4 most innovative and promising proposals of our list of 13 proposals, which are mentioned below.

1. Accelerate the emergence of clean business sectors through the use of green stimulus packages

In simple terms, this means printing money to pay for whatever is needed

To drastically slow climate change, humanity must stop burning fossil fuels and find replacements for the three major uses of such energy; the production of electricity, transport, and heating/cooling of buildings. This requires:

- A rapid expansion of renewable electricity capacity (solar panels, windmills, hydroelectric plants, (some will argue nuclear)),

- The electrification of the transport sector (replacing all fossil-fuelled cars and trucks, as well as many boats and trains, with electric ones,

- A vast increase in the energy efficiency of buildings (that is, to insulate them better) before they

These three steps would reduce greenhouse gas emissions more than half and are the core elements of the much discussed, and generally misunderstood, »green shift«.

The printing money proposal accelerates the electrification of the economy by using today’s existing stimulus packages for an unconventional purpose.

The other change that is needed, though the not quite as urgently, is to develop low cost carbon capture technology and invest in this globally. An international reforestation program would greatly help, too.

Such green stimulus packages should be welcomed by the majority of people because they create jobs without any short-term cost to voters. In reality, and in the long term, there may be a small cost, through a small hike in inflation (though, interestingly, this has not happened when the policy has been used to bail out the banking sector).

South Korea used green stimulus packages – paying people to create a cleaner country – as a central part of its macroeconomic response to the financial crisis. China is adopting a similar approach in its effort to clean the air of its mega-cities – by paying millions of workers to clean the air using newly printed money.

In 2014 the People’s Congress in China announced that it would spend 800 billion US Dollar to clean the nation’s air and water over the following decade. This will involve paying some 8 million Chinese engineers and other workers to produce clean air and water, rather than consumer goods and services. These people will receive freshly printed money as wages which will, of course, be spent on food, housing, and entertainment and so boost domestic demand. So the effort to clean the air will work just like the stimulus packages of the United States during the Depression.

2. Tax coal, oil and gas heavily and divide the revenue among all citizens equally

This proposal is to introduce a high tax on coal, oil, and gas – levied at the coal face, oil well, or gas pipeline entry point (or at the port of import) – and give the revenue to adult citizens equally in monthly pay checks. It would make coal, oil and gas more expensive, and accelerate the transition to renewable energy. As the dividend check received by the majority of people would be larger than the extra cost they have to pay for energy, since most people use less energy than the average (that is, the rich use disproportionately more and so skew the average), the policy would benefit most people. It is also redistributive, shifting income from the rich to the poor. The majority would have an immediate short term advantage and everyone would have an incentive to use less dirty fuel.

Iran has used this method to gradually reduce its huge subsidies on fossil fuels through a program which started in 2010 and which has offered support for households as well as

3. Increase the number of annual paid vacation days – for example adding 2 more vacation days each year – without any reduction in annual pay

In purely economic terms, this proposal offsets productivity increases with more leisure time. 2 fewer working days a year is less than 1% of a normal work year – yet another interpretation of our book title – and can be compensated for by increased productivity, which has been around 2% a year in recent decades in the rich world. If productivity improvements are lower, then longer vacation time will simply increase the inflation rate slightly and so will be paid for by all citizens equally.

For this proposal to work best,

Critics of this approach always point to France, where there has been a thirty-five-hour week for nearly twenty years and where many people view the policy as a failure because it has not reduced unemployment. However, those who deem the French policy a failure are typically business owners and those on the political right, while those who support it tend to be workers and those on the political left. So, much of the criticism is the result of vested interests.

Norway, Germany and other European countries have already applied this policy since 1960 to great effect. The citizens of these countries have a work year (1,600 hours a year) that is much shorter than that of US workers (2,000 hours), yet incomes remain high, vacations are longer, and average subjective well-being has improved.

4. The elephant in the room: Paying to encourage fewer children

Although the world has improved its energy and resource efficiency dramatically in the last 30 years, the gains have been more than offset by a near-doubling in the number of people on the planet, with the result that the total human ecological footprint has continued to rise.

Fixing this problem is extremely hard. Without some sort of famine, war or pestilence on a near global scale,

We have made one additional proposal, which we believe will lower birth rates further, and, at the same time, offer moral support to those many hundreds of millions of women who have already made the decision to limit their family’s size.

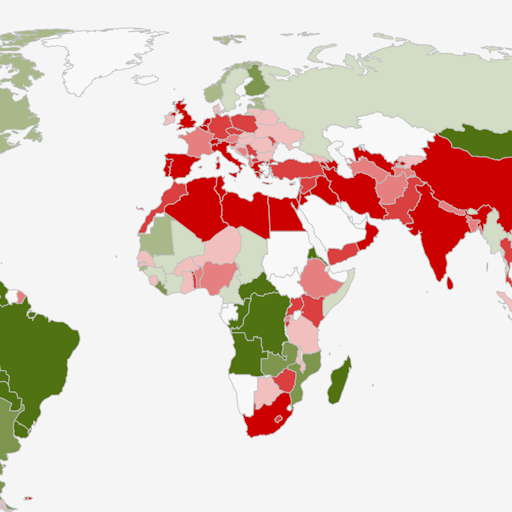

In making this proposal we have two objectives. First, we want to help a wider audience understand that the human population is too large for the planet. We want to shine a light onto a subject which has insufficiently addressed for decades and encourage debate. Second, we want to highlight the fact that the problem is not only in Africa, South-East Asia and the rest of the poor world, as many seem to believe. Despite low and falling birth rates, especially in Germany, it is a problem of the rich world too, because the average child born in the OECD creates

The proposal is to reward women who have one child only, or none, through the payment of a generous financial bonus on their 50th birthdays. We do not advocate removing the existing incentives that encourage people in the rich world to have more children (maternity and paternity leave, income support, and free kindergartens, for example), because they have many other advantages. We advocate instead the use of incentives that encourage fewer children, partly because this will encourage a change in thinking.

Our proposal also helps strengthen the status of women and further increase their influence over the crucial decision of family size. It represents a shift from the oft-heard view that families without children are not doing their bit to create the workforce of the future.

Why give the payment to women only? Because they are the ones who actually carry and give birth to a child. This puts a pressure on women that men do not experience, and we see our proposal as a way to recognize this.

A rocky road lies ahead

We do not pretend that this idea will be easy to implement, or indeed easy to get accepted. We admit too that there are all sorts of practical problems, such as how societies should reward singles, same-sex couples, the infertile, those who adopt children, and couples who have twins, triplets, or more when they plan for just one child.

What we are trying to encourage is a change in thinking – and for the rich world to lead by example. Humanity needs to understand that the problem of over-population will eventually be fixed whether people like it or not. It will either be fixed by nature, through some sort of ecological or societal collapse, or it will be fixed by choice – by reducing the number of people and ensuring those left learn to live peacefully within nature’s bounds.

We acknowledge too that the 13 proposals do not further the economic interests of the rich, and hence will be resisted intensely by business owners and the many business people.

To have a chance of being accepted, they will need properly functioning democracies, a large hurdle, in today’s post-fact world. But a democratic majority can still win this battle, we believe, much like it won the fight for improved healthcare, better schooling, and more environmental protection in the last century, though it is likely to involve a protracted struggle.

The biggest barrier to society achieving a transformation is not economic. It is political. It is a question of human organization. There are already enough resources in the world and certainly enough productive capacity, as well as the right technology, and sufficient accumulated wealth on the planet for people to make the transition to a healthier system, even with a population of more than 7 billion.

By implementing these 13 proposals we believe it is actually possible to shift today’s moribund rich-world economic system to one that is more sustainable, with increased well-being as the reward for the majority.

Seit Jahrzehnten erklären Umweltschützer und Klimaforscher, dass die Menschheit sich verändern muss. Sie argumentieren, dass es zu viele Menschen auf der Welt gibt, die zu viel Verschmutzung verursachen. Ohne einen grundlegenden Wandel, sagen sie, werde das natürliche System letztendlich kollabieren und das Gebäude mit sich reißen, das wir über so viele Generationen hinweg errichtet haben – die moderne Zivilisation.

Der Kern des Problems ist einfach zu verstehen. Ein andauerndes Wachstum – von Bevölkerung, Ressourcenverbrauch oder Umweltverschmutzung – auf einem endlichen Planeten führt unweigerlich zu einer Überschreitung der physischen Grenzen unserer Erde. Das Ergebnis

Leider sind die Rufe nach Veränderung in den letzten 40 Jahren auf zu taube Ohren gestoßen. Trotz reichhaltiger Belege, dass die Menschheit weit jenseits ihrer ökologischen Grenzen lebt, gab es bis heute

Ich sehe dafür 5 Hauptgründe.

- Politische Lähmung: Die politischen und wirtschaftlichen Systeme auf der Welt basieren zu großen Teilen auf der überholten Logik einer vorindustriellen Gesellschaft: Sie gehen davon aus, dass kurzfristiges Wachstum wichtiger sei als die Notlage von zukünftigen Generationen oder der Umwelt. Diese Fehleinschätzung wird dadurch verstärkt, dass die

- Einzelinteressen: Die wohlhabendsten und mächtigsten Mitglieder einer Gesellschaft sind jene, die am intensivsten von einer drastischen Veränderung betroffen wären. Sie machen »die 1%« aus, die über das meiste Geld und die größte Macht verfügen. Und sie leisten Widerstand gegen alles,

- Natürliche Trägheit: Die große Mehrheit der

- Timing: Für große Veränderungen bedarf es eines kollektiven Handlungsimpulses. Bei einer so umfassenden Herausforderung wie der Erderwärmung besteht jedoch das Risiko,

- Und schließlich die Kosten: Eine Umstellung unseres Systems auf eine nachhaltige Wirtschaft kostet zunächst mehr, als nichts zu tun, und der Ertrag des Wandels ist unsicher. Dadurch kann die Finanzbranche überzeugend argumentieren, dass eine

Kann die Menschheit nachhaltig existieren?

Sind alle Kreaturen im Kern wie Bakterien in einer Petrischale?

Die traurige Schlussfolgerung ist: Es scheint unmöglich, unsere Lebensweise so anzupassen, dass sie ökologisch tragfähig ist – wenn dies willentlich, ohne einen großen zusätzlichen Anreiz und in ausreichender Zeit passieren soll. Das führt zu einer anderen, sogar noch verstörenderen Frage:

Ist es einer intelligenten Spezies überhaupt möglich, nachhaltig zu leben? Oder sind alle Kreaturen im Kern wie Bakterien in einer Petrischale? Pflanzen sie sich letztlich alle zu schnell fort, konsumieren zu viele der verfügbaren Ressourcen und sterben?

In Anbetracht des aktuellen Bevölkerungswachstums, der Umweltverschmutzung und des Klimawandels scheinen die Aussichten für das langfristige Überleben der menschlichen Art düster. Anzeichen für übermäßige menschliche Eingriffe in die Natur gibt es allerorts: Angefangen beim

Das vielleicht überzeugendste Argument dafür, dass es einer intelligenten Spezies unmöglich sein könnte, eine nachhaltige Zivilisation zu errichten,

Wir wissen jetzt, dass die Menschheit gar nicht unbedingt eine nukleare Katastrophe auslösen muss, um sich selbst zu zerstören:

Was also sollten wir tun? Ist es uns möglich, die offenkundigen Hürden der Geschichte zu überwinden und ein nachhaltiges Leben für die Menschheit durchzusetzen?

Wir brauchen unkonventionelle Lösungen

In dem neuen Buch

Wir entwickeln 13 außergewöhnliche gesetzliche Maßnahmen, die es einfacher machen, das Nachhaltigkeits-Problem in den Industriestaaten zu lösen. Diese Maßnahmen reduzieren Ungleichheit und soziale Spannungen und mindern somit das Konfliktpotenzial einer Gesellschaft. Gleichzeitig setzen sie das Problem der wachsenden Bevölkerung wieder oben auf die Debatten-Agenda, indem sie einen radikal neuen Ansatz verfolgen. Unsere Vorschläge verbessern das durchschnittliche Wohlergehen der Bevölkerung, zumindest in Industrienationen, welche im Fokus des Buches liegen. (Entwicklungsländer brauchen einen anderen Ansatz.)

Die Vorschläge unterscheiden sich von gängigen Ansätzen, da sie in freien Marktwirtschaften politisch umsetzbar sind und einen sofortigen Vorteil für die Mehrheit der Wähler darstellen. Sie verhindern einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und eine Vermehrung der Ungleichheit während der Verabschiedung einer Energiewirtschaft, die auf fossile Brennstoffe angewiesen ist. Dieser Punkt ist wesentlich, da Fakt ist, dass konventionelle Klimalösungen die Arbeitsplätze in Gas, Öl und Kohle produzierenden Industrien reduzieren, ohne ein Sicherheitsnetz für Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Unsere Vorschläge erhöhen die Einkommenssicherheit und könnten so einen großen Teil des Widerstands gegen ökologische Maßnahmen beseitigen.

Die 4 folgenden Ideen sind die innovativsten und vielversprechendsten Maßnahmen aus unserer Liste aus 13 Vorschlägen:

1. Grüne Konjunkturpakete können den Aufbau von sauberen Wirtschaftssektoren beschleunigen

In einfachen Worten bedeutet das: Es wird Geld gedruckt für alle Maßnahmen, die dazu beitragen, die

Um den Klimawandel drastisch zu verlangsamen, müssen wir aufhören, fossile Treibstoffe zu verbrennen und einen Ersatz für deren 3 wichtigste Einsatzfelder finden: Die Energiegewinnung, das Transportwesen und die Heizung sowie Kühlung von Gebäuden. Dafür benötigen wir:

- Einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energiequellen durch Solaranlagen, Windräder und Wasserkraftwerke (und einige werden sagen Kernkraft),

- einen Wandel im Mobilitätssektor, indem wir fossil betriebene Autos, Lkw, Boote und Züge durch elektrische Alternativen ersetzen, inklusive eines Ausbaus der benötigten Infrastruktur,

- einen starken Anstieg der Energieeffizienz von Gebäuden durch bessere Isolierung, bevor die

Diese 3 Schritte würden die Treibhausgas-Emissionen um mehr als die Hälfte verringern. Sie sind die Kernelemente der vieldiskutierten und häufig missverstandenen »Grünen Wende«.

Der Vorschlag, Geld zu drucken, beschleunigt die Elektrifizierung der Wirtschaft, indem bestehende Konjunkturpakete für ungewöhnliche Maßnahmen genutzt werden.

Die andere notwendige, wenn auch weniger dringende Änderung ist es, global in die Entwicklung günstiger Verfahren zur

Solche grünen Konjunkturprogramme würden von der Mehrheit der Bürger begrüßt werden, da sie Arbeitsplätze schaffen, ohne dass dadurch kurzfristige Kosten für Wähler entstehen. Langfristig gesehen könnten durch den Anstieg der Inflation geringe Kosten für den Einzelnen entstehen. Interessanterweise ist dieser Effekt bei der Maßnahme zur Rettung des Bankensektors jedoch nicht eingetreten.

Südkorea benutzte grüne Konjunkturprogramme als zentralen Bestandteil der gesamtwirtschaftlichen Reaktion auf die Finanzkrise. China verfolgt einen ähnlichen Ansatz in dem Bestreben, die Luftverschmutzung in Metropolen zu verringern: Millionen von Arbeitern werden mit neu gedrucktem Geld bezahlt, um die Luft zu säubern.

In China werden 8 Millionen Ingenieure daran arbeiten, saubere Luft und Wasser zu produzieren

2014 kündigte der Nationale Volkskongress in China an, über die nächsten 10 Jahre hinweg 800 Milliarden US-Dollar zu investieren, um Luft und Wasser des Landes zu reinigen. Im Zuge dessen werden etwa 8 Millionen chinesische Ingenieure daran arbeiten, anstelle von Konsumgütern und Dienstleitungen saubere Luft und Wasser zu produzieren. Diese Arbeiter werden mit frisch gedrucktem Geld bezahlt, welches sie für Essen, Miete und Unterhaltung ausgeben, wodurch wiederum die Binnennachfrage steigt. Das Projekt, die Luft zu säubern, wird also ähnlich funktionieren wie die Konjunkturprogramme in den USA während der Wirtschaftskrise.

2. Kohle, Öl und Gas erheblich besteuern und Erlöse gleichmäßig unter allen Bürgern verteilen

Kohle, Öl und Gas sollten stark besteuert werden – und zwar unmittelbar beim Kohleflöz, an der Ölquelle oder am Eingang der Gas-Pipeline (oder am Import-Hafen). Die Erlöse sollten gleichmäßig unter allen Erwachsenen verteilt werden und zwar in Form monatlicher Schecks. Dadurch würden fossile Energieträger teurer, wodurch wiederum die Wende zu mehr erneuerbaren Energien beschleunigt würde. Die meisten Bürger würden von dieser Politik profitieren, da sie weniger Zusatzkosten für fossile Energie hätten, als ihnen monatlich ausgezahlt würde (das liegt daran, dass der wohlhabendste Teil der Bevölkerung überproportional viel Energie verbraucht und so den Durchschnitt nach oben verschiebt). Dieser Vorschlag enthält also auch eine Einkommens-Umverteilung von Reich zu Arm. Die (ärmere) Mehrheit hätte so einen unmittelbaren und kurzfristigen Vorteil. Zusätzlich motiviert dieser Ansatz jeden dazu, weniger schmutzige Kraftstoffe zu verwenden.

Der Iran hat diesen Ansatz bereits ausprobiert: Ein im Jahr 2010 aufgelegtes Programm dient dem Zweck, die hohen Subventionen auf fossile Brennstoffe schrittweise zu reduzieren. Ein Baustein: den betroffenen Haushalten und Unternehmen Unterstützung anbieten, um

3. Bezahlte Urlaubstage erhöhen (zum Beispiel 2 zusätzliche Tage pro Jahr), ohne das Gehalt gleichzeitig zu reduzieren

Rein ökonomisch ausgedrückt ist dies der Vorschlag, Produktivitätssteigerungen durch mehr Freizeit auszugleichen. 2 Tage weniger Arbeit im Jahr sind weniger als 1% eines üblichen Arbeitsjahres – eine weitere Interpretationsmöglichkeit unseres Buchtitels. Das »Weniger« an Arbeit würde aus Sicht der Arbeitgeber durch Produktivitätssteigerungen mehr als ausgeglichen: Die betrug, bezogen auf Industrieländer, in den letzten Jahrzehnten jährlich etwa 2%. Sollte in Zukunft die Produktivität weniger stark steigen, so würden die zusätzlichen Urlaubstage lediglich zu einer leichten Erhöhung der Inflation führen und somit von allen Bürgern anteilig »bezahlt« werden.

Damit dieser Vorschlag bestmöglich wirkt, sollten Urlaubstage verpflichtend sein und

Kritiker eines solchen Ansatzes verweisen stets auf Frankreich: Dort gibt es seit fast 20 Jahren eine 35-Stunden-Woche, ohne dass diese Politik die Arbeitslosenquote reduziert hätte. Die meisten Gegenstimmen kommen allerdings von der politischen Rechten und von Unternehmern, während Arbeiter und die politische Linke die 35-Stunden-Woche verteidigen. Ein Großteil der Kritik ist also letztlich das Resultat von Eigeninteressen.

Norwegen, Deutschland und andere europäische Staaten verfolgen diesen Ansatz bereits seit 1960 mit vorzeigbarem Erfolg. Die Bürger dieser Staaten haben ein Arbeitsjahr (etwa 1.600 Arbeitsstunden pro Jahr), das beispielsweise im Vergleich zu den USA (etwa 2.000 Arbeitsstunden pro Jahr) deutlich kürzer ist. Dennoch bleibt das Einkommen hoch, die Urlaubszeiten sind länger und das durchschnittliche individuelle Wohlbefinden hat sich verbessert.

4. Zankapfel Geburtenkontrolle: Prämien, um zu weniger Kindern zu motivieren

Obgleich die Menschheit binnen der letzten 30 Jahre ihre Energie- und Ressourcen-Effizienz erheblich verbessert hat, verbrauchen wir mehr denn je. Denn gleichzeitig hat sich die Anzahl der Erdenbürger fast verdoppelt, wodurch unsere Fortschritte in Sachen Effizienz das Problem des zu großen ökologischen Fußabdrucks in Summe nicht lösen. Heute lebt die Menschheit,

Es ist äußerst kompliziert, dieses Problem zu lösen. Ohne Hungersnot, Krieg oder Seuchen (jeweils mit globalem Ausmaß) wird die

Wir schlagen ein zusätzliches Instrument vor, von dem wir glauben, dass es die Geburtenrate weiter senkt und gleichzeitig hunderten Millionen Frauen moralische Unterstützung bietet, die sich bereits gegen (mehrere) Kinder entschieden haben.

2 Anliegen verfolgen wir mit unserem Vorschlag: Wir wollen erstens dazu beitragen, dass mehr Menschen ein Verständnis für das Problem »Überbevölkerung« entwickeln. Wir wollen den Fokus auf ein Thema lenken, das seit Jahrzehnten unzureichend behandelt wird und über das wir mehr diskutieren müssen. Zweitens wollen wir aufzeigen, dass das Problem – anders, als viele zu glauben scheinen – keineswegs nur Afrika, Südostasien und den Rest der ärmeren Welt betrifft. Im Gegenteil: Trotz sinkender Geburtenraten (insbesondere in Deutschland) sind Industrienationen ein mindestens ebenso großer Teil des Problems. Der ökologische Fußabdruck eines Kindes, das in einem OECD-Land geboren wird, ist bis zu 30-mal höher als der eines

Unser Vorschlag ist es, kinderlosen Frauen und jenen mit nur einem Kind an ihrem 50. Geburtstag eine großzügige Prämie auszuzahlen. Wir plädieren nicht dafür, derzeit bestehende Anreize für mehr Kinder in Industrieländern abzuschaffen (zum Beispiel Elternzeit, Elterngeld oder kostenlose Kinderbetreuung), denn diese Regelungen haben viele andere Vorteile. Wir werben stattdessen für zusätzliche Anreize, weniger Kinder zu bekommen – teils, weil dies zu einem Umdenken führen wird.

Unser Ansatz hilft außerdem dabei, die Rolle der Frau und ihren entscheidenden Einfluss auf die Familiengröße zu stärken. Der Prämien-Gedanke steht für einen Perspektivenwechsel weg von der oft vorgetragenen Argumentation, dass kinderlose Ehepaare nicht dazu beitragen, für die Arbeitskräfte der Zukunft zu sorgen.

Warum sollen nur Frauen Geld erhalten? Weil sie letztlich Kinder austragen und gebären. Dies führt zu einem Druck auf Frauen, den Männer nicht erfahren. Unseren Vorschlag sehen wir als eine Möglichkeit, diesen Umstand anzuerkennen.

Ein harter Weg liegt vor uns

Wir behaupten nicht, dass die Akzeptanz oder die Umsetzung dieser Idee leicht sein wird. Auch legen wir offen, dass eine Fülle praktischer Probleme mit diesem Ansatz verbunden ist – etwa, inwiefern Singles, gleichgeschlechtliche Paare, Unfruchtbare oder jene, die Kinder adoptieren, vergütet werden. Oder was im Falle ungeplanter Zwillinge oder Drillinge geschehen soll.

Vor allem wollen wir zu einem Umdenken anregen – und dazu, dass Industrieländer mit gutem Beispiel vorangehen. Die Menschheit muss verstehen, dass das Problem »Überbevölkerung« eines Tages gelöst werden wird – unabhängig davon, ob es den Menschen recht ist oder nicht. Es wird entweder durch die Natur gelöst – mittels einer Art ökologischen oder gesellschaftlichen Kollapses. Oder aber die Menschheit entscheidet selbstbestimmt, die Erdbevölkerung zu reduzieren und ein System zu entwickeln, in dem die verbleibende Menschheit friedlich innerhalb der Grenzen der Natur zu leben lernt.

Wir räumen außerdem ein, dass die 13 Vorschläge nicht den Interessen der Reichen entsprechen und folglich auf Widerstand unter Unternehmern und vielen Geschäftsleuten treffen werden.

Nur mittels funktionstüchtiger Demokratien gibt es eine Chance, dass diese Vorschläge akzeptiert werden – eine hohe Hürde im postfaktischen Zeitalter. Aber eine demokratische Mehrheit kann diese Debatte noch immer gewinnen, so wie es im letzten Jahrhundert etwa bei Themen wie bessere Gesundheitsvorsorge, bessere Bildung oder mehr Umweltschutz der Fall war. Langwieriges und zähes Ringen ist dabei sehr wahrscheinlich.

Die größte Hürde für gesellschaftliche Transformation ist nicht ökonomischer Natur. Sie ist politisch. Sie betrifft die Frage menschlicher Selbstorganisation. Wir haben, Stand heute, bereits genug Ressourcen auf der Welt und mit Sicherheit hinreichende Produktivitäts-Kapazitäten, geeignete Technologien und ausreichend angehäuften Reichtum, um den Übergang zu einem gesünderen System zu meistern – sogar mit einer Bevölkerung von über 7 Milliarden Menschen.

Wir meinen, dass es mittels dieser 13 Vorschläge tatsächlich möglich ist, das heutige, totgeweihte Wirtschaftssystem der Industrieländer in ein nachhaltigeres System zu verwandeln, inklusive gesteigertem Wohlbefinden für die Mehrheit der Bevölkerung.

Titelbild: NASA - CC0 1.0