Wie du die Kunst des Nichtstuns für dich entdeckst

Im Alltag gibt es kaum Platz für Pausen – und die wenigen Freiräume füllen wir mit immer neuen Tätigkeiten. Dieser Auszug aus dem neuen Buch des Perspective-Daily-Autors Stefan Boes handelt von einem Lebensmodus, in dem wir uns wieder auf die Gegenwart einlassen.

Viele Stunden habe ich während der Pandemie damit verbracht, durch den Wald zu laufen. Es war nicht nur für mich das Jahr der langen, ziellosen Spaziergänge. Manchmal war ich mit Freund:innen unterwegs, mit denen ich über diese seltsame Zeit sprach, in die wir geworfen waren. Manchmal auch mit meinen Kindern, die noch zu klein waren, um das alles zu verstehen. Meistens aber war ich allein, so wie an einem Morgen im April 2020, an dem ich eine besondere Erfahrung machte.

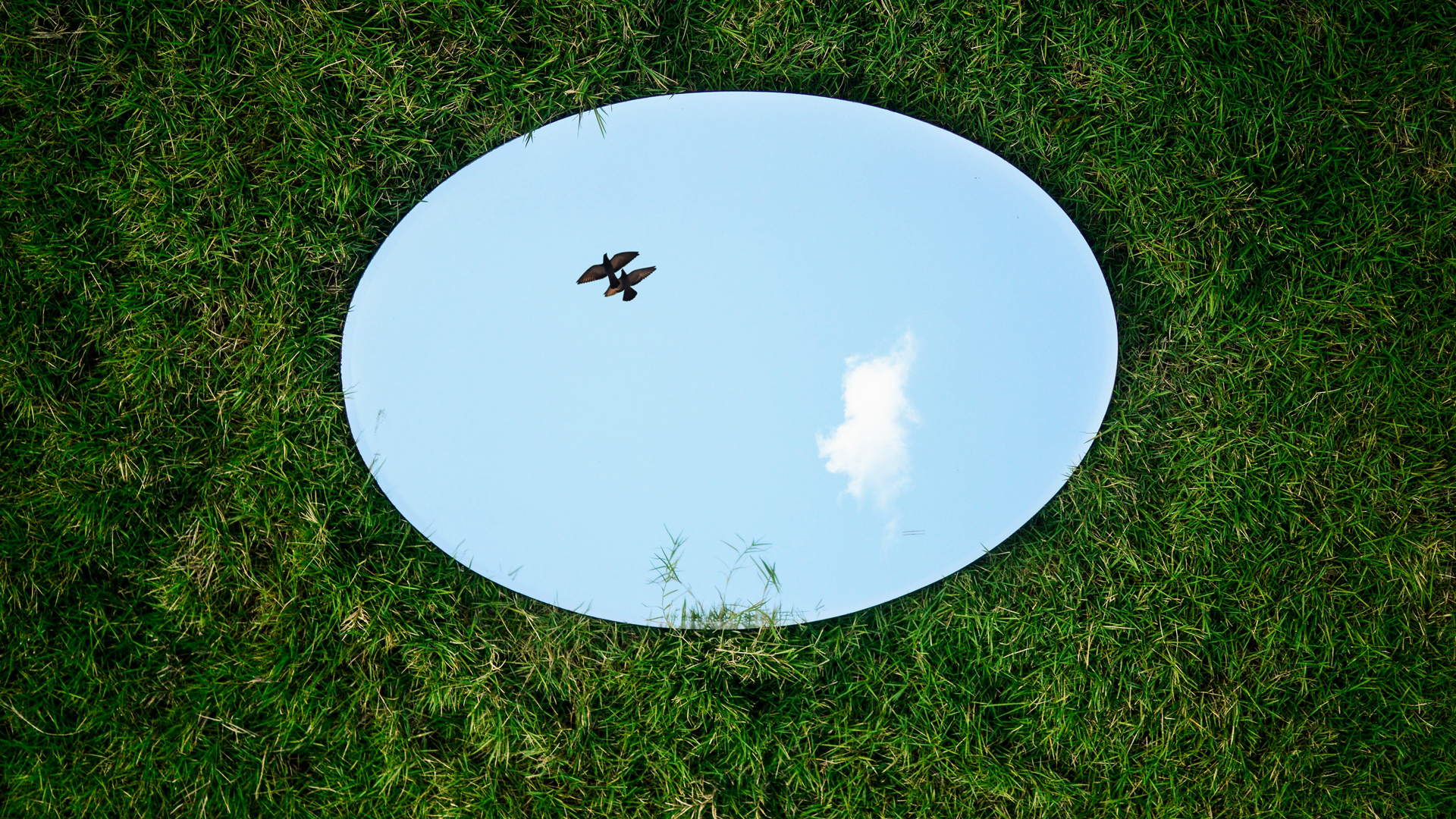

Ich kam an einer Wiese vorbei und entschied, mich ein wenig auszuruhen. Ich suchte mir einen Platz in der Nähe einer großen Buche, warf meine Jacke ins Gras, legte mich mit dem Rücken darauf und schaute nach oben. Der Himmel kam mir an diesem Tag ungewöhnlich blau und weit vor. Einige Wolken zogen gemächlich vorüber, während sich hier unten die Zweige der Bäume im Wind bogen. Der Wind rauschte in den Blättern, sonst war es still. Kein Mensch war weit und breit zu sehen.

Ich hatte meinen Zeithorizont für etwas Unerwartetes geöffnet.

Auf einer Wiese liegen und in den Himmel schauen. Wann hatte ich das zuletzt gemacht? Ich konnte mich nicht erinnern. Obwohl sich die Wolken nur langsam fortbewegten, stellte ich fest, wie schnell sich ihre Form veränderte. Wie natürlich sie in einen anderen Zustand wechselten. Wie Teile von ihnen sich auflösten und neu fanden. Wie ein Kind fing ich an, Gestalten darin zu sehen. War das ein Vogel? Oder doch ein Seepferdchen? Und was war das da hinten für ein merkwürdiges Flugobjekt?

Je länger ich die Wolken beobachtete, desto offensichtlicher wurden die Szenarien am Himmel, die mir sonst nicht auffielen, weil ich nie nach oben schaute. Ich spürte, dass ich ruhiger wurde. Da waren nur die Wolken, die Wiese und ich. Je länger ich dort lag, desto weniger ging mir durch den Kopf. Es geschah nichts und es gab nichts, was geschehen musste. Was davor und danach war, interessierte mich immer weniger.

Als ich den Blick vom Himmel abwandte und aufstand, hatte sich etwas verändert. Die Umgebung erschien gedämpft, irgendwie verlangsamt. Doch dann wurde mir klar, dass sich nicht die Umwelt verändert hatte, sondern ich mich. Was sich geändert hatte, war die Art und Weise, wie ich die Welt um mich herum wahrnahm. Es schien, als hätte ich in diesen Augenblicken etwas wiederentdeckt, was ich sonst selten erfahre. Aber was genau? Was war passiert – außer, dass ich herumgelegen und in die Luft gestarrt hatte? Oder war es eben einfach nur das: dass ich mich im Nichtstun eingerichtet hatte?

Die Künstlerin Jenny Odell würde das, was ich getan hatte, wohl als »Übung in Aufmerksamkeit« bezeichnen. In dem so betitelten Kapitel ihres Buchs »Nichts tun« schreibt sie über die Loslösung vom Gewohnten. Darüber, wie seltsam die Realität sei, wenn wir die Perspektive verändern, wenn wir auf sie sehen und nicht durch sie. Was passiert, wenn wir uns bewusst oder unbewusst entscheiden, »die Koordinaten dessen, was wir für gewöhnlich wahrnehmen, hinter uns zu lassen«.

Sie vergleicht das mit einer kindlichen Neugier, die aus dem Spannungsfeld zwischen dem Bekannten und Unbekannten erwachse: »Neugier ist das, was mich dazu bringt, mich so sehr in etwas zu vertiefen, dass ich mich selbst vergesse.« Wenn wir uns so vertiefen, könnten wir über uns selbst hinauswachsen, schreibt sie: »Es ist nämlich nicht nur das Andere, das für uns real wird, sondern eben unsere Aufmerksamkeit an sich, die greifbar wird.« Wir könnten uns selbst beim Sehen zusehen.

Diese Erfahrung, die Jenny Odell beschreibt und die ich in seltenen Momenten gemacht habe, wie zum Beispiel auf der Wiese, lässt sich mit vielen Worten beschreiben: Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Flow oder auch eine Art des Verbundenseins, wie sie etwa Kae Tempest beschreibt:

Verbundensein ist das Gefühl, in der Gegenwart zu landen. Wenn man vollkommen vertieft ist in das, was eine:n beschäftigt, und auf alle Einzelheiten des Erlebens achtet. Es zeichnet sich aus durch ein Bewusstsein der eigenen Winzigkeit im Großen und Ganzen. Dem Gefühl, an einen bestimmten Ort zu gehören. An genau diesen hier.

Ein Begriff, den Tempest schon andeutet, passt für mich aber am besten: Gegenwärtigkeit. Ich lag im Gras und war nicht mit irgendwelchen Dingen in meinem Kopf beschäftigt, die auf etwas anderes verwiesen als auf die Gegenwart. Keine Erinnerungen, Grübeleien, Sorgen oder Pläne für die Zukunft beschäftigten mich. Ich hielt kein Buch, keine Zeitung, kein Smartphone oder irgendetwas anderes in der Hand, was meine Aufmerksamkeit band. Ich sprach mit niemandem, hörte niemandem zu und vernahm nichts als die Geräusche der Natur. Ich unterbrach meine Handlung auch nicht, sondern verblieb in der Situation.

Ich richtete meine Wahrnehmung ganz auf das, was mich umgab. Ich verband kein Ziel damit. Ich legte auch nicht fest, wie lange dieser Augenblick anhalten sollte. Oder was ich anschließend tun würde. Ich tat das, was ich tat, oder eher nicht tat, nicht mit einem Vorsatz oder nach einem bestimmten Ablauf. Ich wandte keine Techniken an, um das, was ich erlebte, noch zielgerichteter oder intensiver zu tun. Letztlich tat ich also – nichts.

Das führte dazu, dass ich mich gegenwärtig fühlte. Ich wusste, dass die Zeit nicht stillstand, dennoch fühlte es sich so an. Die Gegenwart dehnte sich aus, sie schien sich über einen längeren Zeitraum zu erstrecken, als ich es gewohnt war. Dort auf der Wiese brachte ich offensichtlich weniger in meiner Zeit unter als sonst – und doch erlebte ich sie als erfüllter. Ich hatte meinen Zeithorizont für etwas Unerwartetes geöffnet. Ich fühlte mich sicher im Hier und Jetzt.

Wie sähe ein Leben aus, in dem wir genug Zeit haben für alles, was uns wichtig ist? In seinem neuen Sachbuch zeigt der Soziologe und Perspective-Daily-Autor Stefan Boes, wie eine Zeitwohlstandsgesellschaft aussehen könnte, die uns ein Leben in dem Tempo ermöglicht, das wirklich zu uns passt. »Zeitwohlstand für alle« erscheint am 29. Oktober und ist jetzt vorbestellbar.

Bildquelle:Die Erfahrung der Stille

Wenige Monate später begegnete mir in einem Buch mit dem Titel »Stille« eine sehr ähnliche Beschreibung dieses Zustands, in den ich im Frühjahr auf der Wiese geraten war. Der Bergsteiger Erling Kagge berichtet darin von seinen langen Wanderungen durch die eisige Schneelandschaft der Antarktis. Im Jahr 1993 brauchte er 51 Tage und 1.310 Kilometer, um den Südpol zu erreichen. Kagge war allein unterwegs, ohne jeden Kontakt zur Außenwelt.

Bereits wenige Jahre zuvor war er Teil einer Zwei-Mann-Expedition gewesen, die als Erste den Nordpol ohne Unterstützung erreichte – also ohne Schneescooter, Hunde oder Depots. Im Jahr 1994 bestieg er den Mount Everest. Damit war Erling Kagge der erste Mensch, der die sogenannten drei Pole der Welt erreicht hat. Die Antarktis sei der stillste Ort, an dem er je gewesen sei, schreibt er: »Ich bin allein zum Südpol gegangen, und in dieser monoton sich erstreckenden Landschaft gab es keine von Menschen erzeugten Geräusche außer denen, die ich selbst produzierte.«

Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, tagelang allein durch Kälte, Eis und Schnee zu laufen, einen Schlitten hinter mir herzuziehen und bei minus 50 Grad Celsius zu versuchen, nicht zu frieren. Doch was ich bei Kagge las, rief die Erinnerung an diesen Moment im Frühjahr auf der Wiese wach. Ich fand mich in Kagges Worten wieder: »Die Zukunft spielte keine Rolle mehr, die Vergangenheit kümmerte mich nicht, ich war mit einem Mal in meinem eigenen Leben präsent.« Er sei zu einer Verlängerung seiner Umgebung geworden, schreibt Kagge. Genau das war es, was ich damals erlebt hatte. Diese Stille war keine Stille in dem Sinne, dass ich nichts gehört hätte. Da waren der Wind, der Gesang von Vögeln, das Summen der Insekten. Trotzdem erlebte ich diesen Moment als vollkommen still.

»In der Stille schweigen die Erwartungen der anderen.« – Pascal Mercier

Pascal Mercier betont in seinem Roman »Das Gewicht der Worte« den Freiheitscharakter der Stille. »In der Stille schweigen die Erwartungen der anderen«, schreibt er. »Die Geräusche der Natur, auch diejenigen der Tiere, stören nicht, sie beeinträchtigen nicht, was an der Stille wesentlich ist: dass keine Erwartungen anderer Menschen zu hören sind, die mich bedrängen und mich von mir selbst abbringen könnten.« Erling Kagge zitiert Martin Heidegger mit dem Satz: »Die Welt verschwindet, wenn man darin aufgeht.« In Momenten der Stille, in denen wir ganz auf uns selbst zurückgeworfen sind, machen wir die seltene Erfahrung, dass äußere Erwartungen vorübergehend außer Kraft gesetzt sind. Dann entscheiden nur wir.

Die Welt verschwinden zu lassen, um sie auf diese Weise deutlicher zu sehen: Für Erling Kagge ist das »ein Schlüssel, mit dem sich neue Arten des Denkens erschließen«. Er meine damit nicht Entsagung oder etwas Spirituelles, sondern »eine praktische Ressource für ein reicheres Leben«. Viele Menschen meditieren, um in diesen Zustand zu gelangen. Ich tue das auch, obwohl ich das Ziel, das ich mit Meditation verbinde, auch auf anderen Wegen erreiche. Die Welt verschwindet für mich auch dann, wenn ich allein an meinem Schreibtisch sitze und Texte wie diesen schreibe. Auch dann ist es still, obwohl die Heizung rauscht, die Tastatur klackert, leise Musik läuft, gelegentlich Autos vorbeifahren und mein Nachbar seine Gartenarbeit mit der Motorsäge verrichtet.

Selbst wenn ich Gitarre spiele und dazu singe, in der Bahn sitze und aus dem Fenster schaue, wenn ich mit einer Freundin spazieren gehe und wir uns unterhalten, ist es still. Es muss auch still sein. Denn in einer Umgebung, die wir als unruhig wahrnehmen, ist es nicht möglich, kreative Arbeit zu leisten, unseren Gedanken freien Lauf zu lassen oder tiefgründige Gespräche zu führen.

Die praktische Ressource für ein reicheres Leben, von der Kagge spricht, erscheint mir auch deshalb so praktisch, weil viele Dinge nur in der Stille möglich sind: Einer Tätigkeit in Ruhe nachzugehen in dem Bewusstsein, nicht gestört zu werden und keine Erklärung dafür abgeben zu müssen, was man gerade tut – das spiegele ein tiefes menschliches Bedürfnis wider, glaubt Kagge. Doch oft ist es schwer, zur Ruhe zu kommen und der Umwelt aufmerksam zu begegnen. Dies ist sicherlich ein Teil der Erklärung für das große Bedürfnis nach Entspannungspraktiken wie Yoga oder Meditation.

Die Praxis der Untätigkeit

Vordergründig mag Meditation nach einer Abkehr von der Welt aussehen, nach Selbstversenkung, in der das Außen egal werden soll. Es ist sicher nicht auszuschließen, dass es bei manchen Menschen vorkommt, dass Entspannungspraktiken die Gleichgültigkeit gegenüber der Welt befördern. Aber gilt das nicht genauso für unseren Konsum? Sind die ganzen Produkte, Geräte und Medien, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, nicht die eigentlichen Hilfsmittel zur Weltflucht?

Sind die Achtsamkeitsapps, die uns eine kleine Pause von der Welt verschaffen, etwa unverantwortlicher als die Filterblasen, in denen wir uns bewegen, und die Streams, Storys und Reels, die wir ansehen? Führen sie uns näher zur Welt, zu unseren Mitmenschen oder zu uns selbst, wenn wir uns ständig selbst bespiegeln und andere daran teilhaben lassen, was wir in unseren Augenblicken der Gegenwärtigkeit erfahren? Wie präsent sind wir wirklich, wenn wir in einem besonderen Moment in Gedanken schon bei dessen Aufbereitung für unser Publikum sind? Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen bereit sind, intime und außergewöhnliche Momente mit anderen öffentlich zu teilen. Warum ist es nicht genug, sich selbst zu genügen?

Es wird etwas Zentrales übersehen, wenn Entspannungspraktiken als Abwendung und Egozentrik verstanden werden. Das, was auf den ersten Blick nach einer Flucht vor den negativen Ereignissen in unserer Umwelt aussieht – ob vor der eigenen Haustür oder in fernen Regionen der Welt –, kann das genaue Gegenteil sein. Zu meditieren bedeutet nicht, die Augen vor etwas zu verschließen, sondern die eigene Wahrnehmung zu schulen. Es stimmt zwar: Fokussierung heißt, etwas ausblenden zu müssen. Aber ohne die Aufmerksamkeit konzentriert auf einen Gegenstand zu richten, ist Weltwahrnehmung nicht möglich. Wenn wir innehalten, üben wir nicht das Wegsehen, sondern das Hinsehen. Erst dadurch gewinnen wir eine eigene innere Haltung zu unserer Umwelt und können uns in ihr verorten.

Unser tätiges Leben sieht vor, jegliche Formen von Untätigkeit auszuschalten.

Wenn wir Unterbrechungen in unseren Alltag einbauen und uns damit – zumindest für eine Weile – dem linearen, durchgetakteten Zeitverlauf des Alltags entziehen, erhält unser Leben eine wichtige Facette zurück: bewusste Untätigkeit. Schon in der antiken Philosophie wurde zwischen der vita activa, dem tätigen Leben, und der vita contemplativa, dem nach innen gerichteten oder betrachtenden Leben unterschieden. Die Zeiterfahrung moderner Gesellschaften ist von einem hohen Lebenstempo gekennzeichnet. Nach Hartmut Rosa folgt aus diesem »eine Verkürzung oder Verdichtung von Handlungsepisoden«. Dies erreichen wir, so Rosa, indem wir versuchen, den Zeitraum zwischen dem Ende einer Tätigkeit und dem Beginn der nachfolgenden Aktivität zu verringern.

Erreichen lasse sich das durch die unmittelbare Steigerung unserer Handlungsgeschwindigkeit oder »durch eine Verringerung von Pausen und Leerzeiten zwischen den Aktivitäten, was auch als Verdichtung von Handlungsepisoden bezeichnet wird«. Das tätige Leben sieht also vor, jegliche Formen von Untätigkeit auszuschalten. Mehr noch, wir werden nicht nur schneller, sondern überlagern unsere Tätigkeiten und leisten Multitasking. Nur in einer Warteschlange zu stehen, nur einen Podcast zu hören, nur Bahn zu fahren, nur die Kinder zu betreuen – all das genügt dieser Logik zufolge nicht.

Wir geraten also nicht nur deshalb in Eile, weil der Alltag so schnelllebig ist. Das Gefühl, keine Zeit zu haben, resultiert auch aus dem Versuch, mehr in weniger Zeit zu schaffen. In einem solchen von aufeinanderfolgenden oder gleichzeitigen Tätigkeiten geprägten Lebensrhythmus ist wenig Raum für den Blick nach innen oder konzentriertes Betrachten eines Gegenstandes. Praktiken wie Meditation können daher als Versuch verstanden werden, der vita contemplativa neue Geltung im Alltag zu verschaffen. Das Verweilen, das Innehalten und Betrachten sind notwendige Bestandteile eines Lebens der vollen Terminkalender, in der Konzentration kaum mehr möglich scheint.

Die Praktiken der Untätigkeit helfen uns dabei, wieder in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Wir unterbrechen, was wir tun, weil in einer Gesellschaft, in der alles immer verfügbar erscheint, keine naturgegebenen oder gesellschaftlichen Pausen existieren. Die Freiheit, grenzenlos zu kommunizieren, zu konsumieren, zu arbeiten und Dinge zu erleben und zu erledigen, ist vielmehr ein Zwang: der Zwang, alles verfügbar zu machen und in Reichweite zu bringen, was erreichbar und begehrenswert scheint. Darauf verzichten zu können und nichts zu konsumieren, nichts zu erledigen und nichts zu begehren, ist in einer solchen Welt Ausdruck von Freiheit.

Jetzt »Zeitwohlstand für alle« bestellen!Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily