Wer und was ist mit Pegida schief gelaufen?

In Dresden trafen die Profis der Presse auf wütenden Widerstand. Konflikte waren programmiert. So funktioniert der konstruktive Umgang mit der Bewegung.

Dresden, Januar 2015. Es ist Montag und es regnet. Ich hole mein klingelndes Handy aus der linken Manteltasche. Wassertropfen treffen auf mein Smartphone, ich muss 3 Mal wischen, bis ich die Stimme meiner Freundin

Dresden dreht gerade durch, 25.000 auf der Straße! Habe die Medien verfolgt und kein gutes Gefühl. Was sind das denn für Leute, diese Pegidas? Scheinen recht radikal unterwegs zu sein. Sieh’ mal zu, dass du nicht unter die Räder kommst. Ruf mich an, wenn du zu Hause bist. Ich mache mir Sorgen.

Nachdenklich tupfe ich mit dem Mantelärmel mein Smartphone trocken und meine Brille gleich mit. Zumindest optisch habe ich so einen besseren Durchblick.

Meine subjektive Wahrnehmung an diesem Montagabend: Ja, Pegida marschiert gerade durch Dresden. Ja, da sind auch Radikale dabei. Da sind Deutschlandfahnen, die inbrünstig geschwenkt, und Parolen, die gerufen werden: »Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen« – die kennt man sonst nur von NPD-Aufmärschen. Aber gewaltbereit scheint mir ein großer Teil der Pegida-Anhänger nicht zu sein, so viel kann ich von meiner Gegendemo aus erkennen. Ich sehe Rentner, Menschen mittleren Alters – viele schweigend oder mit dem Nachbarn im Gespräch. Darunter sind Menschen, die ich ansonsten auf dem Weg zur Uni in der Straßenbahn gesehen habe, die mir im Alltag in Dresden und Umgebung begegnet sind. Ich schicke meiner Freundin Lea eine SMS: »Sehe aktuell keinen Grund, in den

Heute, 2 Jahre später, sehe ich klarer.

Familienväter? Rechtsextreme? Wer marschierte da wirklich?

Ich spreche mit einem, der von Anfang an dabei war. Alexander Schneider ist Redakteur der Sächsischen Zeitung (SZ) und wurde für seine Pegida-Berichterstattung 2016 mit dem

Die vollständige Aussprache des Akronyms »Pegida« kostet bereits einiges an Konzentration: »Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes«. Dabei handelt sich wohl um eine Kreation des Organisationsteams rund um Lutz Bachmann, der sich als Wortführer der Bewegung etablierte und eine

Dass Lutz Bachmann eine Werbeagentur hatte, beeinflusste ebenfalls den Auftritt von Pegida. Charakteristisch für das »Pegida-Transparent« ist der Mülleimer, in dem sich unter anderem ein Hakenkreuz und die Flagge des sogenannten »Islamischen Staates« befinden. Dies soll Ausdruck dafür sein, dass sich Pegida unter anderem gegen Formen von Extremismus wendet. Genau das stellt Alexander Schneider allerdings infrage:

Die erste Pegida-Demo hatte um die 400 Teilnehmer, das war nichts Besonderes. Das gibt es andauernd in Dresden. Klassisches Demonstrationspublikum sieht allerdings anders aus.

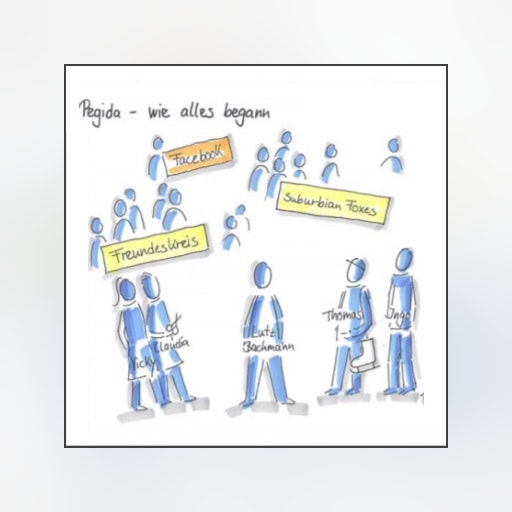

Schneider fiel auf, dass die Demonstrierenden aus dem Familien- und Freundeskreis von Lutz Bachmann bestanden, eben aus Menschen, die er aus der Party- und Sportszene mobilisieren konnte. Dazwischen aber marschierten auch Hooligans und NPD-Anhänger.

Doch wie war das, als die Teilnehmerzahl von Pegida angestiegen war, von 500 auf 25.000 in nur 3 Monaten? Für Andreas Zick hat dieser Aufschwung auch etwas mit Rechtsextremismus zu tun. Er ist Sozialpsychologe und leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung (IKG) an der Universität Bielefeld. Bereits im Umfeld der Europawahl 2014 beobachtete er gemeinsam mit seinem Forscherteam eine rechtspopulistische, muslimfeindliche und anti-demokratische Stimmung. »Vieles, von dem, was sich zuvor im Netz abgespielt hatte, wurde durch Pegida zu einer Bewegung auf der Straße«, meint Zick.

Das hat auch etwas mit dem Ort der ersten Pegida-Demonstrationen zu tun: Dresden. Für Zick ist es jedenfalls kein Zufall, dass

Natürlich hat Pegida etwas mit der DDR-Vergangenheit zu tun. Nach der deutschen Einheit war schnell klar, dass sich die Bürger aus der ehemaligen DDR wie Bürger zweiter Klasse gefühlt haben. Außerdem ist es ein Problem, dass im Osten während der DDR-Zeit der

Zick betont, dass Extremismus und Bewegungen wie Pegida genau dann erfolgreich sind, wenn Menschen sich ohnmächtig fühlen. Das Rezept dazu hat aber noch 2 weitere Zutaten: Das Gefühl, mehr verdient zu haben, als man bekommt (Deprivation), und ein gemeinsames Feindbild (Geflüchtete).

»Pegida war im Januar 2015 extrem heterogen und genau das war das Attraktive an der Bewegung. Sie konnte unter minimalen Voraussetzungen maximale Identifikation schaffen.« – Andreas Zick

Tatsächlich war Pegida Anfang 2015 ein Sammelbecken für Formen von Unzufriedenheit, die unterschiedlicher nicht hätten sein können – mit enormer Strahlkraft. Europaweit bildeten sich Ableger und Untergruppen. Das Profil von Pegida war zunächst noch recht flexibel. Es ging um ein Gefühl der Benachteiligung – und dieses vereinte eben Neonazis und Rentner.

Auch das

Pegida heute: Eine Bewegung außer Rand und Band?

Leider endet der Artikel nicht an dieser Stelle. Es wurde ungemütlicher. Im Internet übt sich ein

Im Sommer 2016 fahre ich mit dem Rad am Dresdner Hauptbahnhof vorbei. Schon von Weitem sehe ich Deutschlandfahnen in der heißen Augustsonne wehen – getragen von Pegida-Anhängern. Lea hat gerade angerufen. Medial ist Pegida längst kein so großes Thema mehr. Ihr Anruf vom Januar 2015 lässt mich allerdings noch immer nicht los. Warum waren die Fernsehbilder damals so anders als meine Eindrücke vor Ort?

Journalisten standen vor einer enormen Herausforderung

Im Rückblick stellt sich die Frage: Haben einige Medien möglicherweise zu reflexhaft reagiert und somit, ohne es zu wollen, zu Aufschwung und Radikalisierung der Bewegung beigetragen?

Fest steht Folgendes:

- Medien waren sehr früh involviert: Als erste Medien über Pegida berichten, marschieren erst wenige Hundert. Das liegt möglicherweise daran, dass sich bei einigen Journalisten die Bilder der heftigen

- Pegida verweigerte die Kommunikation: Pegida richtete sich nicht nur gegen das politische System und Ausländer, sondern auch explizit gegen die gesamte Medienlandschaft selbst. Von Anfang an war es Prinzip, die Kommunikation mit der sogenannten

In kurzer Zeit war Pegida medial sehr präsent und wurde von ganz unterschiedlichen Medienformaten aufgegriffen. Um die anfängliche Pegida-Berichterstattung besser zu verstehen, spreche ich mit Uwe Krüger. Er ist Medienwissenschaftler und Autor des Buches

Ich hatte das Gefühl, dass gleich am Anfang tendenziell delegitimierend berichtet wurde und vieles nicht ernsthaft recherchiert wurde. Es war da das Interesse zu demaskieren, dort wurde Energie reingesteckt.

Krüger kritisiert den Rechercheansatz einiger Beiträge. So wurden zur Einordnung hauptsächlich die Politikwissenschaftler der TU Dresden angefragt. Das ist naheliegend, sie hatten die Pegida ja vor der Tür. Doch andere Stimmen aus der Wissenschaft, etwa Psychologen, Soziologen und Historiker waren in der nationalen Berichterstattung tendenziell seltener vertreten als in der regionalen. Außerdem verwiesen Artikel teilweise ohne Einordnung auf Studien,

Als eine Ursache für die Pegida-Bewegung gelten nachvollziehbare

Je grundsätzlicher die Systemkritik, desto härter wird sie auch medial bekämpft. Doch wenn Druck im Kessel ist, dann reicht es nicht aus, den Deckel draufzuhalten, das funktioniert nicht.

Kommunikation: Profis treffen auf Amateure

Die Abwehrhaltung in der Berichterstattung befeuerte dann schnell die Abwehrhaltung bei Pegida selbst – es kam sogar zu

Bei Pegida trafen Kommunikationsprofis auf Kommunikationsamateure und nicht selten nahmen die Profis die Amateure aufs Korn.

Ein Beispiel, das freilich selbst Journalismus-Satire ist, ist die ZDF-Sendung

Als der Begriff »Lügenpresse« bereits in aller Munde war, testete das ARD-Magazin

Die vielleicht größte Herausforderung für Journalisten war die Komplexität des Phänomens Pegida. Die Bewegung ließ sich nicht nach 08/15-Schema zerlegen, analysieren und einordnen. Pegida war und ist dynamisch und im Wandel; verschiedene Strömungen innerhalb von Pegida versuchen, ihre Standpunkte gegen die anderen durchzusetzen.

Ebenfalls nicht im Fokus der Berichterstattung: das Potenzial von Pegida. Die Bewegung stieß Veränderungsprozesse in der Gesellschaft an – und zwar keineswegs nur negative. In Dresden und anderswo bildeten sich (wenn auch recht spät)

Woher kamen die »Fehler« der Pegida-Berichterstattung?

Uwe Krüger sieht die häufig einseitige Pegida-Berichterstattung in den jeweiligen Redaktionen selbst verwurzelt. »Journalisten sollten eigentlich ein Abbild der Bevölkerung sein, was gerade nicht der Fall ist«, sagt Uwe Krüger und ergänzt: »Redaktionen sind meist durchakademisiert mit Journalisten, die überwiegend liberale und progressive Werte vertreten, was sich auch in der Berichterstattung widerspiegelt.«

Sozialpsychologe und Konfliktforscher Andreas Zick kritisiert, dass die meisten Medien kein Konzept für den Umgang mit dem neuen Rechtspopulismus hatten und davon überrascht wurden. Auch er ist der Meinung, dass viele der reichweitenstarken Medien es verpasst haben, die anfängliche Heterogenität von Pegida zu betonen. Im Gesamtrückblick sieht er die Fehler der Berichterstattung allerdings nicht in der »Inszenierung des Radikalen«. Im Gegenteil: Er ist der Auffassung, dass das euphemistische Bild des »besorgten Bürgers« in vielen Medien überbetont wurde und erst zu spät klargeworden ist, »dass es sich bei dem Kern von Pegida nicht um ›Gutmenschen‹ handelt, die sich um den Zustand der Demokratie sorgen«.

Uwe Krüger und Andreas Zick sind einig, dass die Pegida-Berichterstattung eine besondere Herausforderung für jedes Medium ist. Wie kann sie künftig besser gelingen?

5 Punkte, die Journalisten aus Pegida lernen können

Pegida war neu, aber es wird möglicherweise nicht die einzige Bewegung bleiben, die Berichterstattung vor Herausforderungen stellt. So könnten Journalisten in Zukunft mit neuen gesellschaftlichen Phänomen umgehen:

- Spekulationen vermeiden:

Vor allem zu Beginn sollten Journalisten auch zugeben (können), wenn sie etwas nicht wissen, anstatt zu mutmaßen und zu spekulieren. Das macht eine Meldung nicht gerade sexy und ist wenig verlockend, gerade wenn Medienhäuser in einer wirtschaftlich angespannten Lage sind. Unter Druck erhalten nicht nur seriöse Fakten Einzug in die Berichterstattung.

- Auf vielfältige Perspektiven setzen: Journalisten sollten Einschätzungen von unterschiedlichen Fachmenschen verschiedener Themenfelder einholen. Das verhindert die Deutungshoheit einzelner Experten, die möglicherweise Aspekte außer Acht lassen, die für das Verständnis eines neuen Phänomens wertvoll sein könnten.

- Mehr Selbstreflexion: Journalisten sind selbst das Produkt von Geschichte und Sozialisation, und das prägt wiederum die Art und Weise, in der sie die Welt wahrnehmen. Größere Milieuvielfalt in Redaktionen kann helfen, Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. »Durchakademisierte« Berichterstattung kann so verhindert werden.

- Auf Wortwahl achten: Medien müssen die Dinge beim Namen nennen. Allerdings sollten Journalisten sich über das »wie« Gedanken machen. Beispielsweise kann

- Positives Potenzial erkennen: Natürlich müssen die Medien Missstände aufdecken. Gesellschaftliche Phänomene finden aber nicht im Vakuum statt, sondern setzen vielfältige Dynamiken in Gang. Neben negativen Effekten gibt meist auch konstruktive Aspekte, die ebenfalls viel Aufmerksamkeit verdienen. Bei Pegida war das etwa der Fokus auf unzureichende Chancengleichheit. Außerdem entstanden zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen für Toleranz und Offenheit.

Die Pegida-Bewegung, mit allem was sie mit sich bringt, wird ein Thema bleiben. Die Bewegung selbst können wir wohl nicht mehr verändern. Die Reaktion unserer Medien aber schon. Natürlich sollen Journalisten klar benennen, wenn gewaltbereite Neonazis bei Pegida mitlaufen und eine destruktive Stimmung von den »Montags-Spaziergängen« ausgeht. Aber anstatt sich nur auf das Symptom zu konzentrieren, sollte ein zweiter Schwerpunkt auf den Ursachen liegen. Zieht man den demokratiefeindlichen Pöbel-Faktor von Pegida ab, bleiben Forderungen nach Lösungen übrig, denen sich Gesellschaft, Politik und Medien stellen müssen.

Titelbild: Jens Meyer / AP Photo - copyright