Früher Frühling und später Herbst: Verschieben sich gerade wirklich die Jahreszeiten?

Manche Bäume treiben inzwischen bereits im Januar aus, andere halten bis Mitte November an ihren Blättern fest. Ist das nur ein Ausreißer oder das neue Normal?

Beim Blick aus dem Fenster präsentiert sich der Winter in großen Teilen Deutschlands derzeit wie aus dem Bilderbuch: verschneite Hausdächer, wie mit Puderzucker überzogene Bäume, Schneemänner in den Gärten. Gleichzeitig sorgt der Wintereinbruch ordentlich für Chaos – von Glatteis über geschlossene Schulen bis hin zu Stromausfällen und lahmgelegten Flughäfen ist alles dabei.

Damit haben noch vor ein paar Wochen wohl die wenigsten gerechnet. Denn statt in Gold getaucht leuchteten im Oktober viele Bäume noch in saftigem Grün. Erst ab November verfärbten sich die Blätter so zögerlich, als würden sie den Herbst in diesem Jahr am liebsten ganz ausfallen lassen. Aber ist an diesem subjektiven Gefühl etwas dran? Fingen Herbst und Winter später an als gewöhnlich?

Oder allgemeiner gefragt: Verschieben sich die Jahreszeiten?

Die kurze Antwort: Ja! Die Jahreszeiten haben sich in Mitteleuropa in den vergangenen Jahrzehnten merklich verschoben. Im Durchschnitt beginnen Frühling, Sommer und Herbst heute tendenziell früher als noch in den 60er-Jahren, der Winter ist kürzer.

Du möchtest es genauer wissen? Dann lies jetzt weiter oder klicke auf eine der Fragen, um direkt zur entsprechenden Antwort zu gelangen:

1. Welche Jahreszeiten gibt es überhaupt?

Bevor wir uns anschauen, wie und warum sich die Jahreszeiten verschieben, müssen wir kurz klären, von welcher Art Jahreszeiten überhaupt die Rede ist. Denn unterschiedliche Fachrichtungen teilen das Jahr unterschiedlich ein:

- Die astronomischen Jahreszeiten teilen das Jahr in den mittleren Breitengraden in Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf. Der Anfang der jeweiligen Jahreszeit richtet sich dabei nach dem Stand der Erde zur Sonne. Sie beginnen am 20. März (Frühlingsanfang), 21. Juni (Sommeranfang), 23. September (Herbstanfang) und 21. Dezember (Winteranfang). Man spricht hierbei auch von kalendarischen Jahreszeiten.

- Die meteorologischen Jahreszeiten teilen das Jahr ebenfalls in 4 Teile, allerdings in jeweils 3 volle Monate – mit Beginn am 1. März (Frühling), 1. Juni (Sommer), 1. September (Herbst) und 1. Dezember (Winter). Durch diese vereinfachte Einteilung ist es einfacher, Wetterdaten statistisch auszuwerten.

- Vor allem für die Landwirtschaft sind diese beiden Unterteilungen zu ungenau. Die

Während die astronomischen und meteorologischen Jahreszeiten konstant sind, verändern sich die phänologischen: Zum einen schwanken sie von Jahr zu Jahr, zum anderen haben sie sich seit den 60er-Jahren insgesamt verschoben – und dieser Trend wird sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Wie stark sie sich in Zukunft verschieben, hängt hauptsächlich damit zusammen, wie stark sich die durchschnittlichen Temperaturen auf der Erde weiter erhöhen.

2. Wie werden die phänologischen Jahreszeiten bestimmt?

Hierzulande ist der Deutsche Wetterdienst (DWD) dafür zuständig zu ermitteln, wann die nächste phänologische Jahreszeit beginnt und wie lange diese dauert. Eine enorme Herausforderung, wenn man bedenkt, von wie vielen Daten das Ganze abhängig ist. Um diese Herkulesaufgabe zu lösen, greift der DWD auf die Hilfe von etwa 310 ehrenamtlichen Helfer:innen in ganz Deutschland zurück, die

So beginnt beispielsweise der Vorfrühling, wenn die Hasel blüht; der Spätsommer, wenn frühe Apfelsorten reifen; und der Winter, wenn die Stieleiche ihre Blätter verliert. Die meisten dieser Phasen hängen in erster Linie mit der Temperatur zusammen. Wenn es um Blattverfärbung und -fall geht, spielt die Tageslänge ebenfalls eine wichtige Rolle.

»Das heißt, die phänologischen Jahreszeiten beginnen natürlich nicht überall gleichzeitig«, erklärt Andreas Brömser, der beim DWD im Bereich der agrarmeteorologischen Vorhersagen arbeitet. So gebe es in Höhenlagen meist zuerst Frost, während das Thermometer dagegen vor allem im Westen der Republik relativ spät unter 0 falle. Der DWD sammelt deshalb die Daten der phänologischen Beobachter:innen und berechnet Mittelwerte für die Bundesländer sowie für ganz Deutschland.

Diese Werte sind dann auf der sogenannten phänologischen Uhr eingetragen. Mit deren Hilfe lassen sich die Jahreszeiten des aktuellen Jahres mit dem langjährigen Mittel vergleichen. In diesem Jahr ging der Vorfrühling, die erste Jahreszeit, beispielsweise 3,5 Wochen früher los als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Sowohl der Spätherbst als auch der Winteranfang hingegen waren jeweils um etwas mehr als eine Woche nach hinten verschoben.

Wie wird man phänologische:r Beobachter:in?

Die Bestimmung der phänologischen Jahreszeiten wäre ohne ehrenamtliche Hilfe nicht möglich. Die 310 Beobachter:innen im Sofort-Melde-Netzwerk übermitteln ihre Beobachtungen tagesgenau. Daneben gibt es ein noch dichteres Netz aus rund 1.100 Jahresmelder:innen.

Weil viele Beobachter:innen aus Altersgründen irgendwann aufhören müssen, sucht der DWD immer wieder Nachwuchs. Auf seiner Website gibt es eine Liste mit allen Orten, an denen derzeit neue phänologische Beobachter:innen gebraucht werden.

3. Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Jahreszeiten?

Der Blick auf die aktuelle phänologische Uhr sagt noch nichts darüber aus, inwiefern sich die Jahreszeiten dauerhaft verschieben. Schließlich sind Schwankungen von Jahr zu Jahr völlig normal. So fängt der Frühling mal früher, mal später an.

Hilfreicher ist es, längere Zeiträume zu vergleichen. Analog zu Klimareferenzperioden nimmt der DWD dafür jeweils 30 Jahre in den Blick. Hier gibt es eine deutliche Verschiebung.

Vergleicht man den Zeitraum 1961–1990 mit dem Zeitraum 1991–2020, zeigt sich: Gerade der Vorfrühling hat sich um rund 2,5 Wochen nach vorne verschoben, auch die restlichen Frühlings- und Sommerjahreszeiten beginnen deutlich früher. Beim Beginn von Spätherbst und Winter hingegen hat sich wenig getan, diese Phasen haben sich sogar ein Stück nach hinten verschoben. »Das bedeutet wiederum, dass der phänologische Winter – die Zeit der Vegetationsruhe – deutlich kürzer geworden ist. Um etwa 2,5 Wochen«, sagt Andreas Brömser.

Ein Winter, der immer kürzer wird – das klingt für viele sicher im ersten Moment gar nicht so schlimm. Vielleicht freuen sie sich sogar darüber, weil dann womöglich auch die

Besonders seit den 90ern gibt es einen starken Trend hin zu einem früheren Vorfrühling – das ist relativ analog zur Erderwärmung. Denn die Pflanzenentwicklung ist ja eng mit den Temperaturen über das Jahr hinweg verknüpft. Das heißt: Der Klimawandel wird durch die Pflanzenwelt sichtbar.

4. Was bedeuten diese Verschiebungen?

Die gute Nachricht: Dass sich die (phänologischen) Jahreszeiten verschieben und teilweise verkürzen, ist für Pflanzen nicht das Schlimme. »Sträucher oder Bäume bekommen nicht unbedingt dadurch ein Problem, wenn sie ein, 2 Wochen früher blühen, als es noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war«, meint auch Andreas Brömser. Denn wie beschrieben gibt es von Jahr zu Jahr immer gewisse Schwankungen. Die schlechte Nachricht: Den Pflanzen schaden allerhand andere Veränderungen, die mit der Klimakrise einhergehen.

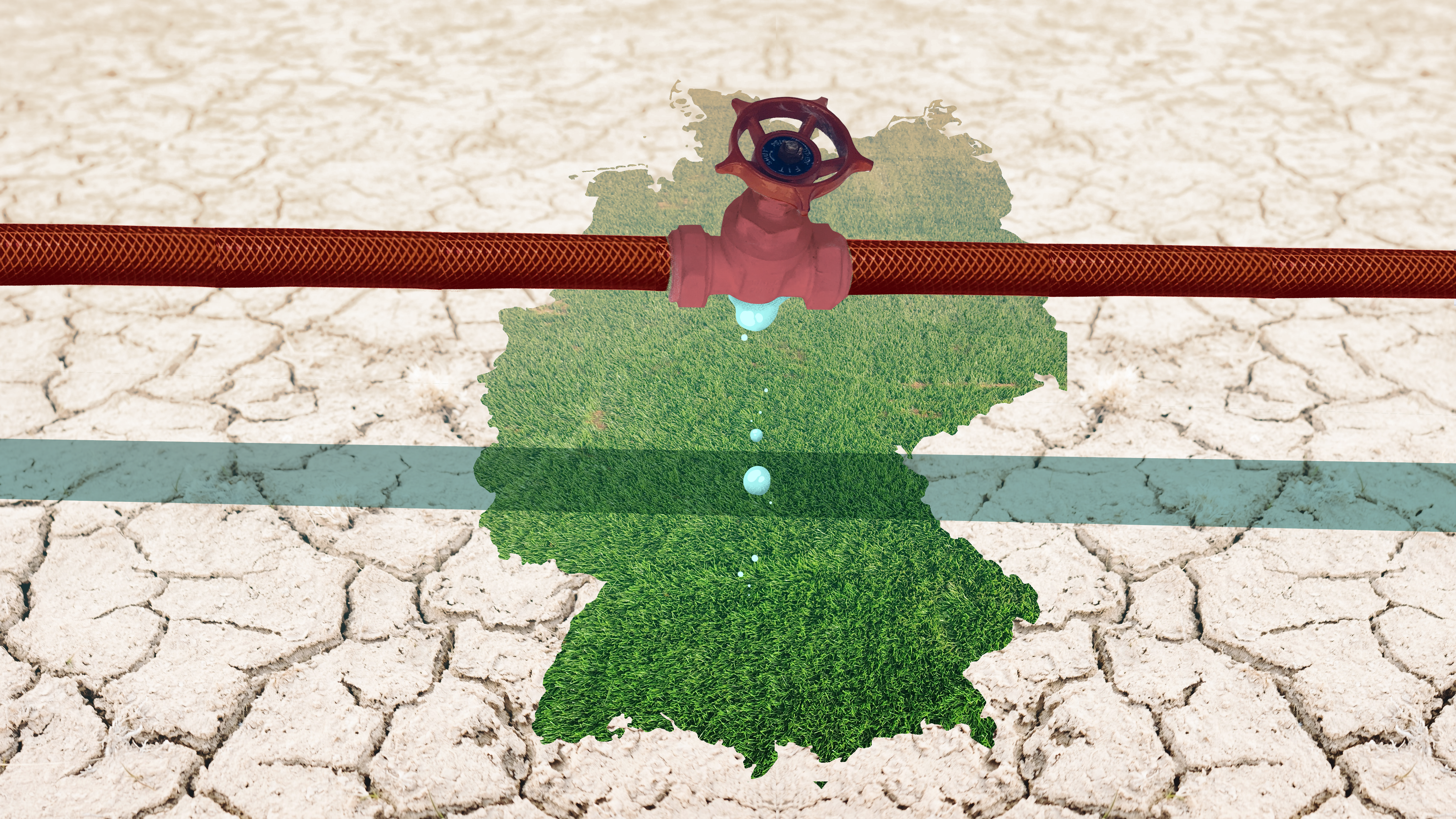

Sowohl in der Landwirtschaft als auch bei Wildpflanzen sind das vor allem längere und häufigere Trockenphasen, aber auch gehäuft auftretender Starkregen. Nimmt man das ganze Jahr in den Blick, regnet es in Deutschland insgesamt nicht weniger, sondern tendenziell sogar etwas mehr. Allerdings fällt dieser zusätzliche Niederschlag hauptsächlich im Winter statt im Sommer, wenn er dringend gebraucht wird.

Unsere mitteleuropäische Pflanzenwelt sei an ein gewisses Klima angepasst, erklärt Brömser: »Aber irgendwann kommen sie an ihre Klimagrenze. Wenn es zu lange zu trocken oder heiß ist, werden sie geschwächt, anfälliger für Schädlinge oder sterben ganz ab.« Auf lange Sicht werde sich so unsere Vegetation verändern und andere Pflanzen würden heimisch.

5. Kann es sein, dass es irgendwann gar keine Jahreszeiten mehr gibt?

Halten wir fest: Die Jahreszeiten verschieben sich tatsächlich und die Winter in Deutschland werden tendenziell kürzer. Aber kann es sein, dass es in Mitteleuropa irgendwann gar keinen Winter mehr gibt? Falls die Klimakrise nicht eingedämmt wird und die Erwärmung immer weiter geht? Hier sei es wichtig zu unterscheiden, was mit Winter gemeint ist, sagt Brömser: »Wenn es um den phänologischen Winter geht: Unsere Laubbäume – sofern sie dann noch hier wachsen – würden ihre Blätter noch ein paar Tage später abwerfen und deutlich früher austreiben.

Schon heute bedeutet der phänologische Winter allerdings nicht mehr zwangsläufig, dass die komplette Vegetation ruht. In milden Winterphasen zeigen beispielsweise Gräser, Raps und Wintergetreide schwaches Wachstum.

Doch was ist mit dem klassischen Winterwetter, mit Schnee und Eis, wie wir es dieser Tage erleben? Wenn die Treibhausgasemissionen bis 2100 auf einem ähnlichen Niveau bleiben wie bisher und es dann im Jahresmittel noch einmal 2–3 Grad Celsius wärmer wäre als heute, wäre Schnee im Flachland die absolute Ausnahmeerscheinung. Und auch Frost- und Eistage wären sehr viel seltener.

Es wird aber immer einen großen Unterschied zwischen Sommer und Winter geben. Der im Jahresverlauf wechselnde Sonnenstand und die damit verbundene unterschiedliche Einstrahlung, die dafür verantwortlich sind, bleiben ja bestehen. Alle Jahreszeiten wären allerdings wärmer. So gäbe es im Frühling und Herbst Phasen, die man heute als Sommer bezeichnen würde. Und im Sommer Hitzewellen bisher nicht gekannten Ausmaßes.

6. Welche Lösungen gibt es?

So bedrückend diese Erkenntnis auch ist – völlig hilflos ausgeliefert stehen wir diesen Veränderungen auch nicht gegenüber. Zum einen ist und bleibt der wichtigste Hebel, CO2-Emissionen rasch zu senken und die Erwärmung so zu begrenzen.

Zum anderen wird auch Anpassung wichtiger. Insbesondere für die Landwirtschaft bedeutet das: Die Böden müssen möglichst gesund und mit Pflanzen bedeckt sein. So verhindert man, dass

Du willst mehr über die einzelnen Lösungen lesen? In diesen Artikeln schreibe ich über Schwammstädte, Bewässerung in der Landwirtschaft und ob wir in Zukunft Abwasser trinken könnten:

Mit Illustrationen von Claudia Wieczorek für Perspective Daily