Dieses alte Verkehrsmittel wird in den 2020er-Jahren der neue heiße Sch***

Seilbahnen können mehr, als Urlauber auf Berge zu bringen – sie sind das perfekte Verkehrsmittel für verstopfte Innenstädte. Diese deutschen Städte haben Großes damit vor.

Dem Wort nach sollte die »Rushhour« ja die Stunde des Tages sein, in der sich die Menschen am schnellsten fortbewegen, aber meist ist das Gegenteil der Fall. Stattdessen steht man dicht gedrängt an einer Haltestelle oder sitzt im stehenden Auto, hupend, damit es hoffentlich irgendwann weitergeht. Jede Großstadt hat ihre Engstellen – in der Rushhour sind diese so eng, dass sie komplett verstopfen.

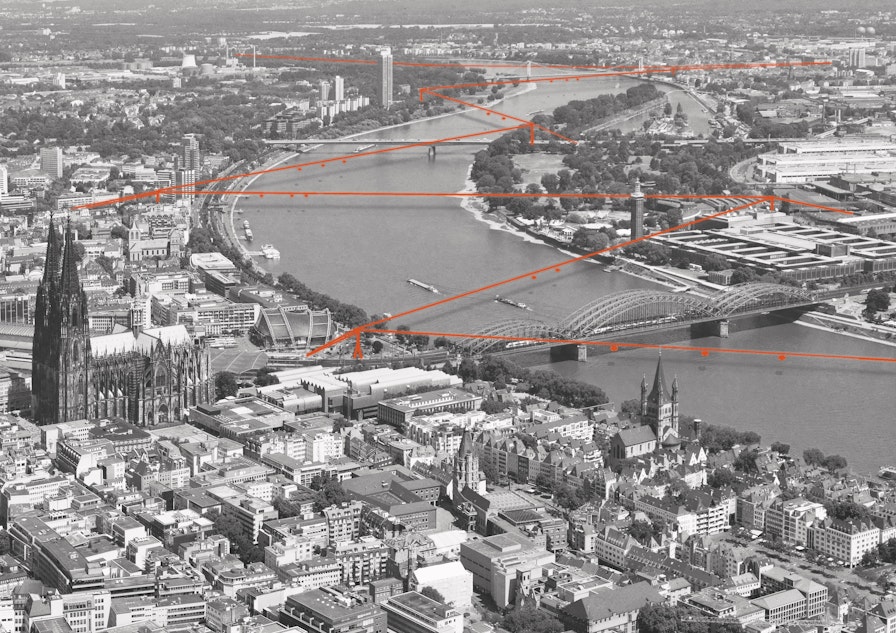

In Köln, wo der Stau noch etwas schlimmer ist als in vielen anderen deutschen Städten, wird gerade eine kühne Vision diskutiert: das Rheinpendel, eine Seilbahn, die schon in wenigen Jahren im Zickzack über den Rhein schweben könnte – 33 Kilometer lang, einmal durch das komplette Stadtgebiet. Die

»Der urbane Bereich wird zunehmend wichtiger.«

Aus Sicht des weltgrößten Seilbahnbauers Doppelmayr bieten Städte ein »großes Potenzial« für Seilbahnen. Genaue Zahlen kann die Sprecherin des österreichischen Unternehmens nicht nennen, die traditionellen Winterseilbahnen machen jedoch nach wie vor

Seilbahnen haben, nicht nur in Köln, das Zeug zum trendigen urbanen Verkehrsmittel der 2020er-Jahre. Sie sind sicher, leistungsstark, sehr kostengünstig, wartungsarm und

Berlin: Seilbahn als Vorzeigeprojekt

Berlin steht an einem Punkt, den andere Städte wie Koblenz gut kennen: Im Jahr 2017 war die Hauptstadt Gastgeberin der Internationalen Gartenausstellung (IGA), und damit Besucher die Anlage im Osten der Stadt auch aus der Vogelperspektive anschauen konnten, wurde eine Seilbahn errichtet. Jetzt stellt sich die Frage, was weiter damit passieren soll.

Gebaut wurde die Seilbahn von der Leitner AG, die sie

Tino Schopf sitzt für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus. Am Telefon sagt er: »Diese Seilbahn soll nicht abgebaut, sondern dauerhaft für die Allgemeinheit erhalten werden. Daraus ergibt sich für uns die Forderung, dass sie in den

»Bei einer Seilbahn ist wichtig, dass sie nicht im Nirwana steht, sondern irgendeinen Sinn hat.«

Gerade verhandelt die Berliner SPD mit ihren Koalitionspartnern, den Grünen und den Linken, über den Vorschlag. Schopf hofft, dass das Abgeordnetenhaus vor der Sommerpause über den Antrag abstimmt, damit die Seilbahn im nächsten Haushalt berücksichtigt wird.

»Bei einer Seilbahn ist wichtig, dass sie nicht im Nirwana steht, sondern irgendeinen Sinn hat«, sagt Tino Schopf. Ob er damit den Standort der Seilbahn in Marzahn-Hellersdorf meint – das weit draußen liegt und kaum touristisch erschlossen ist –, lässt er offen. Schopf könnte sich vorstellen, die Seilbahn weiter Richtung Osten zu erweitern, damit sie für Einpendler aus dem Brandenburger Umland attraktiv wird. Mit zusätzlichen Gondeln könnte das bestehende System bis zu 3.000 Fahrgäste pro Stunde befördern, sagt Schopf.

Wenn die IGA-Seilbahn nun aber womöglich bald ins normale Ticketsystem der Berliner Verkehrsgesellschaft eingebunden ist, kann sie als Vorzeigeprojekt auch den Weg für weitere BVG-Seilbahnen ebnen. Langfristig, sagt Tino Schopf, könne er sich eine Seilbahn über das Tempelhofer Feld vorstellen, wo in den nächsten Jahren 9.000 Wohnungen entstehen und angebunden werden müssen. Eine weitere Seilbahn könnte über den Wannsee hinweggleiten. Und wenn eines Tages der sehnsüchtig erwartete Großflughafen BER in Betrieb geht und Tegel schließt, entsteht dort ein weiteres neues Wohnquartier. Wer weiß, vielleicht schwebt man per Seilbahn auch künftig in Tegel ein.

Großbritannien: In London fliegt die »Emirates Air Line« in 50 Metern Höhe über der Themse. – Copyright: LEITNER ropeways

Großbritannien: In London fliegt die »Emirates Air Line« in 50 Metern Höhe über der Themse. – Copyright: LEITNER ropeways  Türkei: In Ankara vergingen nur 2 Jahre zwischen dem Beschluss von Präsident Erdoğan und der Inbetriebnahme der Seilbahn. – Copyright: LEITNER ropeways

Türkei: In Ankara vergingen nur 2 Jahre zwischen dem Beschluss von Präsident Erdoğan und der Inbetriebnahme der Seilbahn. – Copyright: LEITNER ropeways  Bosnien: In den 1990er-Jahren donnerten aus den Bergen Granaten auf die Hauptstadt Sarajewo, heute führt eine »Seilbahn des Friedens« hoch. – Copyright: LEITNER ropeways

Bosnien: In den 1990er-Jahren donnerten aus den Bergen Granaten auf die Hauptstadt Sarajewo, heute führt eine »Seilbahn des Friedens« hoch. – Copyright: LEITNER ropeways  Bolivien: In Boliviens Regierungssitz La Paz besteht das derzeit größte urbane Seilbahnnetz der Welt, der Teleférico. – Copyright: LEITNER ropeways

Bolivien: In Boliviens Regierungssitz La Paz besteht das derzeit größte urbane Seilbahnnetz der Welt, der Teleférico. – Copyright: LEITNER ropeways Wuppertal: Seilbahn als Lückenschließer

Erfahrung mit schwebenden Bahnen haben die Menschen in Wuppertal schon lange. »Ich fürchte, das hat damit gar nichts zu tun«, sagt Martin Dönch. Er betreut das Projekt

Eine Jungfernfahrt im Jahr 2025 ist nach wie vor möglich

An diesem Montag soll, quasi als letzter Schritt vor einem möglichen Baubeginn, der Rat

Geplant ist eine 2,8 Kilometer lange Seilbahn, die vom Hauptbahnhof über die Universität auf die Südhöhe führt. Der Bau soll 88,9 Millionen Euro kosten, einen Großteil wollen die WSW

In Wuppertal sollen bis zu 3.500 Passagiere pro Stunde fahren können.

Lässt man die

Sie ist sehr sicher, witterungsunabhängig, wenn es hier mal wieder richtig schneit und die Busse nicht den Berg hochkommen, dann fährt die Seilbahn selbstverständlich. Das stellt auch bei einer Seilbahn keiner infrage, das zeigt die Erfahrung aus den Skigebieten.

Köln: Seilbahn als Vision

Großes entsteht ja bekanntermaßen oft im Kleinen. Die Kölner Ratsgruppe GUT ist so klein, dass man ihr das hinterste Büro auf einem kurzen Flur zugewiesen hat, in dem die übrigen Räume von Verwaltungsmitarbeitern der Oper bevölkert werden. Die Schreibtische der beiden Ratsmitglieder sind an diesem Montagmorgen noch leer, nur Verkehrsreferent Thomas Schmeckpeper ist schon da.

Thomas Schmeckpeper

Der 34-jährige studierte Philosoph ist Referent für Verkehrs- und Stadtentwicklung bei der Ratsgruppe GUT. Die Bürgervereinigung hält 2 Sitze im Kölner Stadtrat und einen weiteren in der Bezirksvertretung für die Innenstadt. Schmeckpeper beschreibt die politische Ausrichtung in 3 Worten als »sozial, ökologisch, glücklich«.

Bildquelle: David EhlSeine Vision, das Rheinpendel, verfütterte er nicht zuerst an die Mühlen der Politik, sondern startete mit einem Paukenschlag: Er brachte die Idee über regionale Medien direkt an die breite Öffentlichkeit, um einen ersten Eindruck zu gewinnen, was die Kölner überhaupt über eine Seilbahn denken. »Die Rückmeldungen sind toll, sehr positiv, es gibt sehr viel Rückenwind«, sagt Schmeckpeper, und dazu kommen die Verkehrsexperten, die sich bei ihm melden, weil sie über seine Idee gelesen haben. »Genau das wollten wir bezwecken.«

Man darf mutmaßen, dass sich die Chancen dieser fast schon größenwahnsinnigen Idee einer winzigen Ratsgruppe auf diesem Wege stark erhöht haben.

Schmeckpeper sagt, am Anfang seiner Überlegungen stand nicht, wo man in Köln eine Seilbahn aufstellen könnte, sondern vielmehr, wie man einige der täglich verstopften ÖPNV-Nadelöhre entlasten könnte.

Kölns besondere Herausforderung für jeden Verkehrsplaner ist der Rhein, der im Innenstadtbereich mehr als 300 Meter breit ist und

So viel kostet der Bau verschiedener Verkehrsträger

Seilbahnen sind viel günstiger als S- oder U-Bahnen. Die Kalkulation pro Kilometer rechnet jeweils auch den Bau von Stationsinfrastruktur mit ein.

Die Kosten für eine Seilbahn im städtischen Bereich werden mit 6–8 Millionen Euro pro Kilometer kalkuliert, inklusive Stationsinfrastruktur. »Da habe ich dann konservativ das Doppelte an Puffer draufgerechnet«,

Das größte Gegenargument bleibt sicher das städtebauliche: Auch wenn die Pfeiler noch so schlank und ansehnlich designt werden, würde die Seilbahn das

Eine Seilbahn für die Demokratie

Schmeckpeper schlägt vor, die Pfeiler und Stationen nicht einheitlich zu gestalten, sondern jeweils an die

Kühne Vision: So könnte die Station am Ebertplatz aussehen, direkt über der bestehenden U-Bahn-Station. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT

Kühne Vision: So könnte die Station am Ebertplatz aussehen, direkt über der bestehenden U-Bahn-Station. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT  Fahrt ins Grüne: Die Gondeln würden durch einen kleinen Parkstreifen schweben. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT

Fahrt ins Grüne: Die Gondeln würden durch einen kleinen Parkstreifen schweben. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT  Zickzack: Insgesamt 15-mal sollen die Gondeln des »Rheinpendels« den Fluss überqueren. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT

Zickzack: Insgesamt 15-mal sollen die Gondeln des »Rheinpendels« den Fluss überqueren. – Copyright: Mehdi Yassery / Ratsgruppe GUT Schmeckpeper hofft, dass Geld für eine Machbarkeitsstudie eingeplant wird, wenn der Kölner Stadtrat im Herbst den nächsten Haushalt verabschiedet. Die Studie würde etwa ein Jahr dauern, anschließend könnte bereits ein Planfeststellungsverfahren starten, das wiederum etwa 2 Jahre in Anspruch nehmen würde. Der eigentliche Bau würde dann nur wenige Jahre dauern: »Die ganze »Am Ende kommen nur noch die Helikopter und spannen die Seile.«

In der optimistischsten Rechnung könnte die Seilbahn also schon Mitte der 2020er-Jahre ihren Betrieb aufnehmen, realistischer ist vermutlich eher Ende des Jahrzehnts.

Jetzt beginnt der politische Prozess: Im März ist noch eine Infoveranstaltung für die Kölner geplant, aber das ersetzt nicht die Überzeugungsarbeit, die in den diversen politischen Gremien geleistet werden muss.

Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily