Junge Männer sind rechts, junge Frauen links – was ist dran?

Junge Männer und junge Frauen weltweit driften laut einer Analyse der Financial Times auseinander. Wir schauen genauer hin, was dahintersteckt.

Ein junger Mann und eine junge Frau sitzen in einer Bar beim Date. Sie sprechen darüber, wie sie sich die Zukunft vorstellen. Vor ihm steht ein Weizenbier, sie dreht sich einen Joint. »Ich will heiraten, in einer schönen Villa leben, 3 Kinder, einen Schäferhund. Ich manifestiere das öfter mal, denn jeder ist ja letztlich seines Glückes Schmied«, sagt er. »Und du?«

»Eigentum interessiert mich nicht und Haustiere sind nicht gut fürs Klima«, sagt sie. »Ich glaube auch nicht, dass die Ehe ein Modell für mich ist. Ich will erst mal auf eigenen Beinen stehen und dann vielleicht eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich finde es auch wichtig, dass diese Fixierung auf materiellen Erfolg aufhört.« Ende des Dates.

So ungefähr stelle ich mir den politischen Gender-Gap karikaturartig vor, wenn ich Mal um Mal davon lese, dass Männer und Frauen politisch immer weiter auseinanderdriften.

Ausgangspunkt für dieses klischeebeladene Gedankengemälde

Darüber habe ich mit der Politikwissenschaftlerin Gefjon Off und dem Soziologen Ansgar Hudde gesprochen. Ich möchte verstehen, was an der Analyse von John Burn-Murdoch dran ist, vor allem für Deutschland. Aber ich möchte auch einen vorsichtigen Blick über den nationalen Tellerrand wagen.

Eine Datenanalyse geht um die Welt

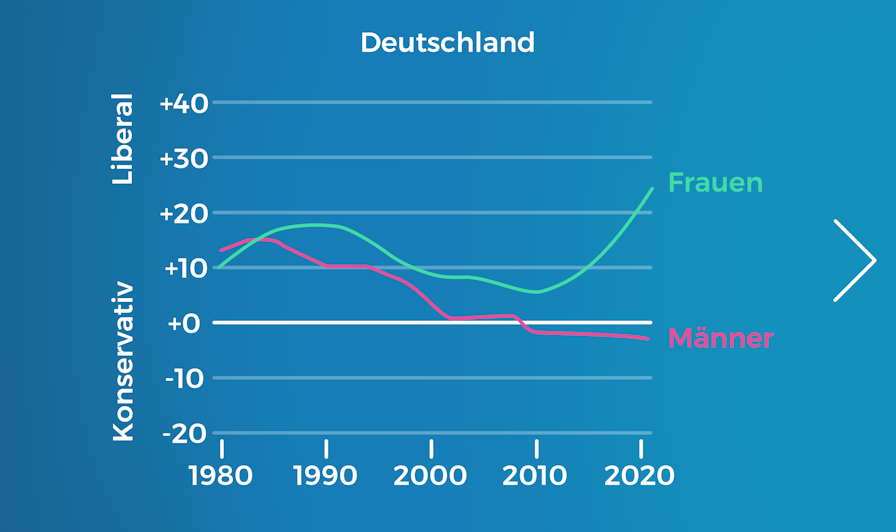

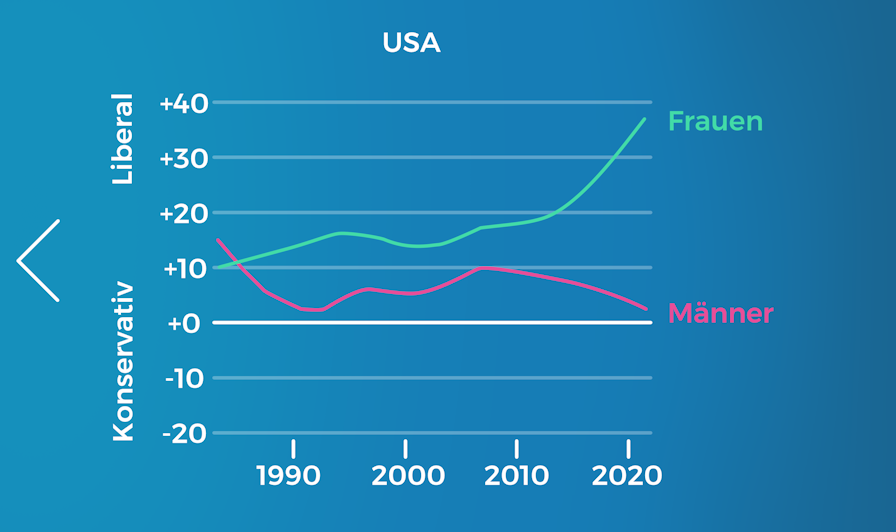

Es ist Anfang 2024, als das Internet den besagten Artikel der Financial Times herumreicht: »Eine neue globale Kluft zwischen den Geschlechtern zeichnet sich ab.« Der Text erscheint im Meinungsbereich, ist also keine wissenschaftliche Studie und interpretiert auch sehr weitgehend. Allerdings ist das Stück auch mit einer aufwendigen Datenanalyse unterfüttert, die politische Einstellungen junger Männer und Frauen (18–29 Jahre) in Diagrammen darstellt. Die Pole sind für die USA klassisch:

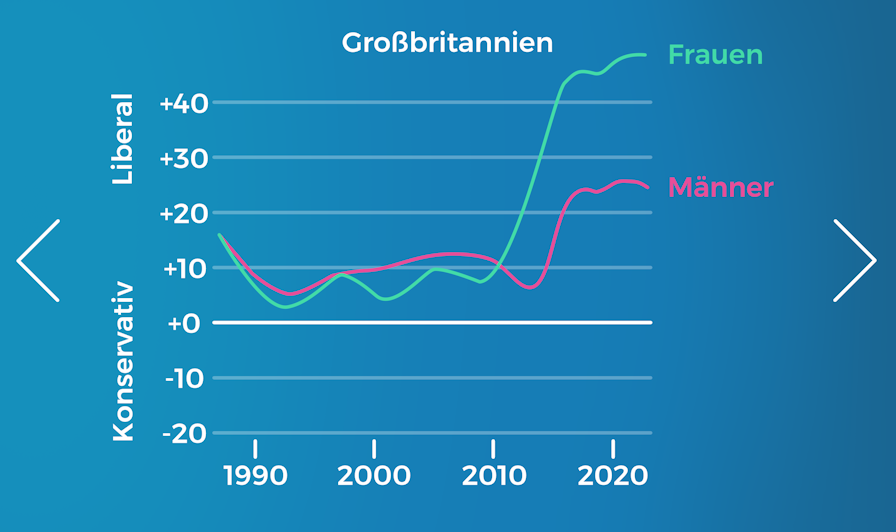

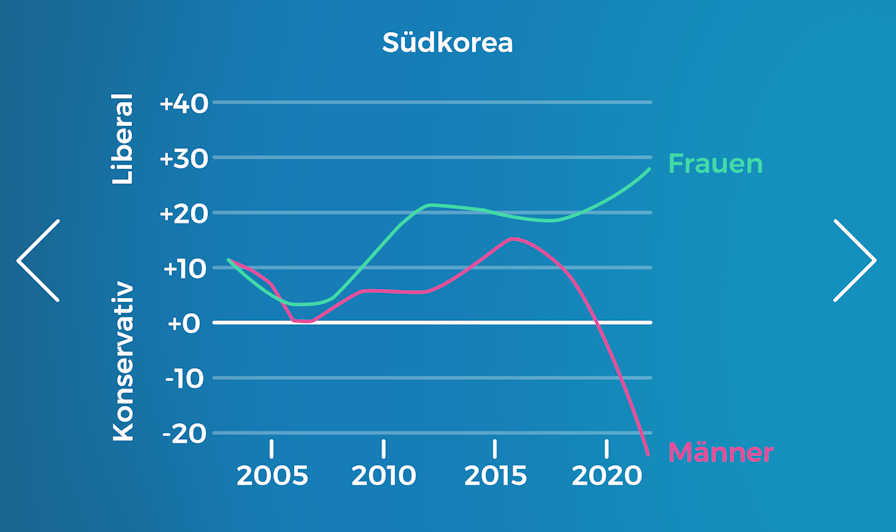

Der Befund beschränkt sich dabei nicht auf die USA oder Europa, sondern geht weiter. Ähnliche Trends zeigten sich in ziemlich unterschiedlichen Ländern, wie Südkorea, China, Deutschland und Tunesien. Auffällig: In Südkorea driften die jungen Männer sehr stark ins Konservative, Frauen deutlich ins Liberale.

Die Werte ergeben sich aus der Differenz des jeweils liberalen und des konservativen Anteils, nach Geschlecht: X Prozent liberal minus X Prozent konservativ. Auf den weiteren Bildern siehst du die politische Einstellung 18–29-Jähriger in Großbritannien, Südkorea und den USA. Quelle: Financial Times

Die Werte ergeben sich aus der Differenz des jeweils liberalen und des konservativen Anteils, nach Geschlecht: X Prozent liberal minus X Prozent konservativ. Auf den weiteren Bildern siehst du die politische Einstellung 18–29-Jähriger in Großbritannien, Südkorea und den USA. Quelle: Financial Times  Politische Einstellung 18–29-Jähriger in Großbritannien, Quelle: Financial Times.

Politische Einstellung 18–29-Jähriger in Großbritannien, Quelle: Financial Times.  Politische Einstellung 18–29-Jähriger in Südkorea, Quelle: Financial Times.

Politische Einstellung 18–29-Jähriger in Südkorea, Quelle: Financial Times.  Politische Einstellung 18–29-Jähriger in den USA, Quelle: Financial Times.

Politische Einstellung 18–29-Jähriger in den USA, Quelle: Financial Times. In Deutschland verändert sich die politische Einstellung von Frauen aber deutlich stärker als die der Männer. Dennoch: Das Ergebnis bleibt de facto eine politische Kluft.

Weil die Achsen recht grob nummeriert sind, lässt sich nicht genau sagen, wann die Geschlechter begonnen haben, auseinanderzudriften. Allerdings geht die Schere in den Diagrammen der USA, Deutschland und Großbritannien nach 2010 auseinander und nimmt immer weiter Fahrt auf. In Südkorea ging es 2016/17 richtig los.

Es bleiben allerdings ein paar Fragezeichen: Welche Daten die Analyse genau verwendet, benennt sie ziemlich vage. Deutlich wird aber: Sie sind uneinheitlich. Im Fall von Deutschland, Südkorea und den USA handelt es sich um »FT-Analysen allgemeiner sozialer Umfragen«. Im Fall Großbritanniens handelt es sich um Wahlforschung, in den USA wiederum wurde einzig die ideologische Tendenz abgefragt. Tatsächliche Wahlentscheidungen sind jedoch etwas anderes als eine allgemeine Verortung der eigenen Ideologie.

Einer, der es zumindest für Deutschland besser beurteilen kann als ich, ist Ansgar Hudde, Soziologe an der Uni Köln. Ich rufe ihn an.

Frauen wählten früher konservativer als Männer …

Hudde hat nämlich auf der Basis von Daten der Bundestagswahlen aus den 50er-Jahren bis 2021 das Wahlverhalten von Männern und Frauen analysiert –

Hudde merkt an, dass es wegen unterschiedlicher Begriffe für politische Richtungen zu Problemen kommen kann. Während Deutschland in einem Rechts-Mitte-Links-Schema denkt, gibt es in den USA die beiden Pole konservativ und liberal. Liberale Positionen bringen hier eine größere Offenheit für Eingriffe des Staats in die Wirtschaft mit sich, Liberale sehen Sozialprogramme eher positiv und sind offener für Themen wie Abtreibung oder progressive Werte im Allgemeinen. Konservative Positionen stehen für eine freie Marktwirtschaft und traditionelle Werte. Grob also: Liberal sind die Demokraten, konservativ die Republikaner. Liberal wäre nach Deutschland übersetzt alles von der Mitte bis links und konservativ alles von der Mitte bis rechts.

Aber ganz so einfach ist es nicht. Hudde sieht die in Deutschland als liberal geltende FDP eher im wirtschaftspolitisch konservativen Spektrum. Sie möchte wenig Staatseingriffe, ähnlich wie die AfD oder die Republikaner in den USA. Soziokulturell tendiert sie aber eher nach links, indem sie moderne Bürger:innenrechte betont.

Die politischen Kategorien lassen sich also nicht eins zu eins »umrechnen«. Dennoch stimmt Hudde der Grundtendenz zu: »Es sieht in der Grafik ein bisschen zu extrem aus. Aber im Grunde ist es wirklich sehr ähnlich wie das, was ich mit anderer Methodik und anderen Daten für Deutschland herausbekommen habe.«

Nach Huddes Studie, die bereits Mitte 2023 erschien, gab es bis Ende der 60er-Jahre einen sogenannten »traditional gender gap« – damals hätten Frauen sogar konservativer gewählt als Männer. »Dann sehen wir eine längere Phase bis in die Nullerjahre mit eher geringen Unterschieden. Danach gibt es schon mehr Unterschiede, aber weniger an dem klassischen Rechts-Links-Schema ausgerichtet.«

So seien die Grünen als Männerpartei gestartet und dann schnell zu einer Frauenpartei geworden, die Linke sei noch deutlich länger eher eine Partei für Männer gewesen, die Union wurde lange tendenziell stärker von Frauen gewählt, die FDP immer schon eher von Männern. »Ab den Bundestagswahlen 2017 und 2021 sehen wir bei den jüngeren Leuten eine stärkere Ausrichtung am Rechts-Links-Schema. Bei den Jüngsten wurden alle Parteien links der Mitte mehr von Frauen gewählt, Union ziemlich ausgeglichen und FDP und AfD deutlich mehr von Männern.« Es zeigt sich mehr und mehr der »modern gender gap«.

Bildung, Bubatz, Bürger:innenrechte – Die Rolle der FDP

Bundestagswahlergebnisse

Bundestagswahlergebnisse nach Parteien

Aber wie sah es 2021 bei den jungen Menschen aus? Die deutlichsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen zeigten sich tatsächlich in den

- Unter den Jüngsten erzielte die FDP bei den Frauen 14,8%, bei den Männern jedoch 26,2%. Die Altersgruppe darüber ist mit 12% zu 17,8% schon wieder näher beisammen.

- Diese Lücke ist auch größer als bei der AfD. Unter den Jüngsten wählten 5% der Frauen und 7,7% der Männer AfD. Die etwas Älteren lagen bei 8% zu 11,9%.

- Bei den Grünen öffnet sich die Lücke in die andere Richtung: 28,3% Frauen zu 19,7% Männer bei den Jüngsten und 25,9% Frauen zu 19,8% Männer bei der älteren Gruppe.

Die zentrale Frage angesichts der großen Kluft vor allem bei der FDP ist nun: Wurden die Liberalen aus einem eher rechten oder progressiven Mindset gewählt – also eher wegen Wirtschaft und Finanzen oder wegen Bürger:innenrechten, Bubatz und Bildung?

Ansgar Hudde sagt: »Die FDP hatte sich im Wahlkampf ein frisches Design gegeben und positive, zukunftsgewandte Themen in den Vordergrund gestellt wie Bildung und Digitalisierung.« Viele Kommentator:innen und Politikwissenschaftler:innen haben nach der Wahl ähnlich argumentiert:

Für die kommende Bundestagswahl ist nun spannend, wohin die ganzen Wähler:innen gehen, die sich derzeit laut Umfragen von der FDP abwenden. Hudde rechnet mit einer Wähler:innenwanderung in alle Richtungen, auch Richtung AfD.

Das ist spannend, doch für unsere Ausgangsfrage nur begrenzt aussagekräftig. Denn die Veränderungen in den politischen Einstellungen lassen sich nicht lediglich am Wahlverhalten ablesen.

Deswegen frage ich bei der Politikwissenschaftlerin Gefjon Off von der Leuphana Universität Lüneburg nach. Sie forscht im Bereich Gender und Politik, etwa dazu, warum sich Männer durch die Gleichstellung von Frauen bedroht fühlen.

#MeToo und Gleichstellung als Auslöser?

Gefjon Off sieht sich durch die Analyse der Financial Times bestätigt. Vor 2 Jahren hat sie einen Artikel zum Thema Gleichberechtigung veröffentlicht,

Gefjon Off sagt, neuere Daten aus Schweden und Dänemark deuteten aber in eine ähnliche Richtung wie die Ergebnisse der Financial Times zu Südkorea, das Phänomen existiere also. Allerdings sei Schweden eines der gleichgestelltesten Länder und Südkorea eine der patriarchalischsten Demokratien. »Da fragt man sich, wie es sein kann, dass an beiden Enden dieser Variable ähnliche Trends existieren.«

Auch wenn es paradox scheint, könnten ähnliche Gründe dahinterstehen. Für Europa, sagt Off, zeigten Daten, dass gerade junge Männer die noch existierende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern nicht mehr wahrnähmen und sich von weiteren Gleichstellungsmaßnahmen bedroht fühlten. Junge Frauen und Männer gingen in diesem Punkt auseinander. »Das ist nicht das Gleiche wie rechts oder links zu wählen, aber es gibt einen Zusammenhang.« Eine Studie aus Spanien habe etwa gezeigt, dass Menschen wegen der dort

Ansgar Hudde ist zumindest für Deutschland nicht überzeugt, dass die #MeToo-Bewegung der Wendepunkt für das konservativere Wahlverhalten junger Männer war. Denn der Fall Harvey Weinstein explodierte erst nach der Bundestagwahl 2017, während der große Schub der AfD und FDP in Deutschland schon ein wenig vorher kam. #MeToo könnte aber durchaus ein Beschleuniger dieses Auseinanderdriftens sein, auch wenn es nicht der Auslöser ist.

Mir erscheint es plausibel, dass Frauen als Betroffene besser erkennen, welche Diskriminierungen noch bestehen, und deswegen aus eigenem Interesse vielleicht eher in die Richtung von Parteien bzw. politischen Richtungen tendieren, die mehr Gleichstellung anstreben. Für Männer, egal ob in Südkorea oder Schweden, bedeutet mehr Gleichstellung eher, dass sie etwas von ihren bisherigen Privilegien abgeben müssen. Off hält es insgesamt für möglich, dass Gender-Themen eine Rolle spielen, gibt aber auch zu bedenken: »Es existieren weitere Gründe, warum Menschen rechts oder links wählen.«

Eine entsprechend erweiterte Erklärung schlägt die Sozialwissenschaftlerin Alice Evans vor. Sie erforscht die Geschichte der Gleichstellung von Frau und Mann. In einem Artikel sieht sie Gemeinsamkeiten zwischen den Entwicklungen in den vordergründig so unterschiedlichen Ländern. Sehr grob zusammengefasst: Gleichgestelltere, liberalere Gesellschaften mit starken Social-Media-Filterblasen und einer gewissen wirtschaftlichen Unzufriedenheit

Forschende spielen zurzeit unterschiedliche Arbeitshypothesen durch und wir können ihnen dabei gespannt über ihre Schultern schauen.

Nur junge Männer konservativ?

Wir können festhalten: Ja, die jüngeren Männer und Frauen driften politisch tatsächlich auseinander. Für Deutschland ist das gut nachvollziehbar, aber wahrscheinlich nicht so dramatisch, wie es die Analyse der Financial Times sieht. Auch in anderen Ländern gibt es dieses Phänomen wirklich. Die zunehmende Gleichstellung von Frauen und Männern spielt dabei wahrscheinlich eine Rolle, weitere Gründe könnten in weltweiten Social-Media-Filterblasen und Bewegungen wie #MeToo liegen. Aus der Analyse aber zu schließen, dass es nur Jüngere betrifft, ist zumindest fragwürdig. Datenjournalist Burn-Murdoch geht in seiner Analyse nicht auf die älteren Jahrgänge ein. Aber auch hier wäre eine Betrachtung spannend.

Ansgar Hudde ist nämlich skeptisch, was die Darstellung des Gender-Gaps als reines Jugendphänomen angeht. Er kommt in seiner Analyse auf ein Ergebnis, das diese Sonderstellung der ganz jungen Menschen zumindest etwas relativiert: »Man kann schon sagen: Die Geschlechterunterschiede waren in Deutschland noch nie so groß wie in der jüngsten Altersgruppe heute. Dennoch: Der ›modern gender gap‹ ist kein reines Jugendphänomen, wir sehen ihn inzwischen in allen Altersgruppen, die Differenzen zwischen den Altersgruppen sind nicht riesig.«

Vielleicht stellt sich am Ende diese Generationenfrage als

Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily