Hat Deutschland riesige Angst?

Gerade ist Deutschland sich nicht sicher, ob es fürchterliche Angst haben sollte. Die ungewisse Stimmung in der Gesellschaft hat viele Gründe – an jedem einzelnen können wir arbeiten.

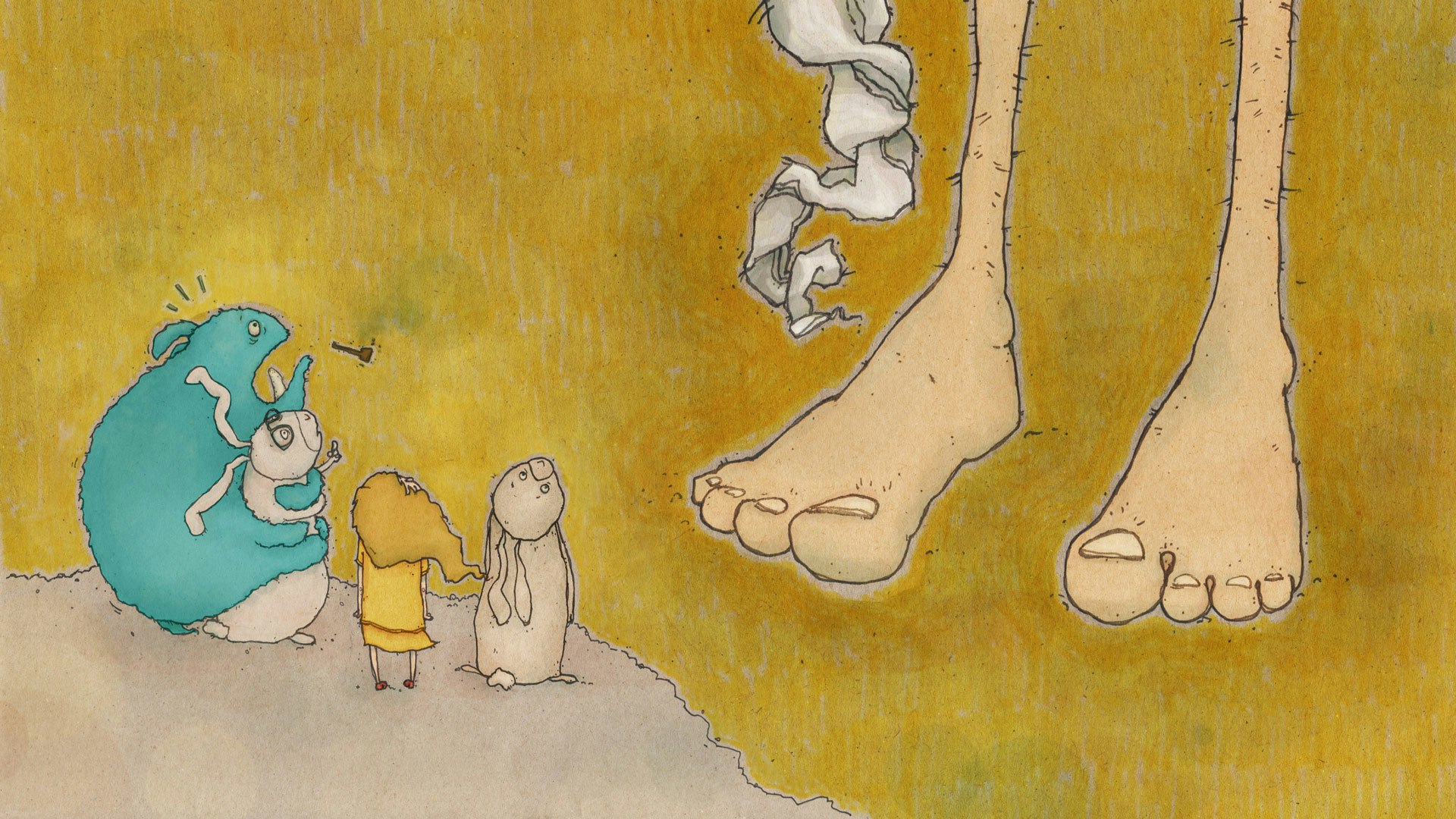

Am Horizont stand ein Riese von so ungeheurer Größe, dass selbst das himmelhohe Gebirge »Die Krone der Welt« neben ihm wie ein Haufen Streichholzschachteln gewirkt hätte. Offenbar war er ein sehr alter Riese, denn er hatte einen langen weißen Bart, der ihm bis auf die Knie herabhing und merkwürdigerweise zu einem dicken Zopf geflochten war.

So beschreibt Michael Ende in seinem Jugendroman

Jim Knopf hat Angst. In ihrer ursprünglichen Form ist Angst ein durchaus gesunder

Trotzdem gaben im Dezember

»Diese Anschläge waren sehr unterschiedlich und sind von sehr unterschiedlichen Menschen begangen worden – trotzdem wurden sie »geframed« mit dem Thema Geflüchtete«, sagt Beate Küpper. »Dabei haben einige der Taten gar nichts mit dem Geflüchtet-Sein zu tun.« Reutlingen sei in die Serie aufgenommen worden, da der Täter Syrer war, sagt Küpper – »der Rentner, der einen

Beate Küpper vermutet, dass der Amokläufer von München nicht in diese Auflistung gekommen wäre, wenn er einen deutsch-deutschen Hintergrund gehabt hätte. Sind umgekehrt also diese wackeligen Querverbindungen mitverantwortlich für unsere Verunsicherung? »Das Bedrohungsszenario bekommt dauernd Nahrung, weil die

Können Menschen ein Tsunami sein?

Dass der Terror nun auch Deutschland treffe, ist eine Worte, die Angst auslösen: Flut, Welle, Tsunami

»Flüchtlingswelle«: Allein die Wortwahl, die nicht nur rechtspopulistische Politiker benutzten und manche Medien übernahmen, kann Angst auslösen: Flut, Welle, Tsunami. Beate Küpper lehnt ihre Definition an das

Mehr noch als Tausend Worte sagten die Bilder, die Pressefotografen und Kameramänner lieferten: Wenn eine größere Gruppe Geflüchteter unterwegs war, wählten einige den Bildausschnitt so, dass der Betrachter wirklich den Eindruck einer nie versiegenden »Flüchtlingsmasse« bekommen konnte. »Massen sind uns unheimlich – und wenn die Menschen dann auch noch ungeduscht sind, weil sie wochenlang unterwegs waren, finden wir sie eklig«, erklärt die Sozialpsychologin.

Trotzdem bewies ein großer Teil der deutschen Gesellschaft Solidarität, Herzenswärme und verbreitete eine gewisse Willkommenskultur. Ein kleiner, aber überproportional lauter Teil stellte sich dagegen, gab sich besorgt. Ängstlich? Mehr dazu später.

Die

Haben »besorgte Bürger« Angst?

In den Gesichtern bei Pegida ist viel Wut – Angst sieht anders aus.

Und damit zurück zu den »besorgten Bürgern«. Beate Küpper erklärt: »Es wurde über Ängste gesprochen, ohne zu schauen: Was ist dabei überhaupt Angst, was sind andere Emotionen?« Oft ginge es vielmehr um den Erhalt der eigenen Privilegien. »Wenn Sie in die Gesichter bei Pegida schauen, sehen Sie da ganz viel Wut«, sagt die Sozialpsychologin.

Gibt es sie also überhaupt, die viel beschriebene »German Angst«? Zumindest unter den Lesern von Perspective Daily fällt sie überschaubar aus: Zwei Drittel fühlten sich in einer nicht repräsentativen Umfrage mit 1.232 Perspective Daily-Mitgliedern und

Aber: Unsere Umfrage ist nicht repräsentativ. Anfang August zeichnet der bereits erwähnte

Der Riese kam Schritt für Schritt näher und bei jedem Schritt wurde er ein Stückchen kleiner. Als er etwa noch hundert Meter entfernt war, schien er nicht mehr viel größer zu sein als ein hoher Kirchturm. Nach weiteren fünfzig Metern hatte er nur noch die Höhe eines Hauses. Und als er schließlich bei Emma anlangte, war er genauso groß wie Lukas der Lokomotivführer.

Der Riese, der sich Jim und Lukas als Herr Tur Tur vorstellt (»Mit Vornamen heiße ich Tur und mit Nachnamen auch Tur.«), ist in Wahrheit ein Scheinriese.

So wie wir aus der Ferne betrachtet winzig klein aussehen, scheint Herr Tur Tur, wenn er weiter weg ist, riesig groß zu sein. Seine Besonderheit macht ihn sehr einsam, denn schon wenn die Menschen ihn in weiter Ferne erblicken, bekommen sie Angst vor dem Scheinriesen. Damit er möglichst niemanden verängstigt, lebt Herr Tur Tur als Einsiedler in der Wüste.

Die Angst ist ein Scheinriese

Auch Jim Knopf fürchtete sich bis eben noch vor dem Riesen am Horizont, bevor seine Angst mit jedem Schritt der Annäherung kleiner geworden ist. »Man nähert sich Schritt für Schritt der Angst an.«

Diese Art der Angstbewältigung nennt Sozialpsychologin Beate Küpper

Betrachten wir das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, wo der Ausländeranteil bei 6% (Deutschland: rund 15%) liegt. Anfang August hat der Sozialsenator eine

Das Beispiel Jamel zeigt, wo es hinführen kann – und an vielen Orten bereits Wenn keiner widerspricht, gelten Vorurteile irgendwann als eine Meinung unter vielen.

»Wenn wir als Gesellschaft zulassen, dass die soziale Norm der Gleichwertigkeit bröselt und Vorurteile sagbar werden, dann fühlen sich jene Menschen bestärkt, die zu Vorurteilen neigen«, sagt Beate Küpper, die bereits viel zu Rechtsextremismus geforscht hat. »Dazu tragen wir im Kleinen wie im Großen bei – es fängt an, wenn ich nicht widerspreche.« Die Sozialpsychologin spricht von pluralistischer Ignoranz: »Selbst Menschen, die eine andere Meinung hätten, werden verunsichert, weil sie – wenn keiner den Vorurteilen widerspricht – glauben, alle anderen würden zustimmen. Das führt dazu, dass Vorurteile irgendwann als selbstverständlich und als eine Meinung unter vielen gelten.«

Die Gegenmaßnahme ist so einfach, dass wir zuversichtlich zur Bewältigung der Vorurteile schreiten können: Dagegen anreden.

Was im Gespräch zwischen einzelnen Menschen gilt, lässt sich auch auf die Gesellschaft übertragen. Wenn jeder im Privaten und im Job – hier sind besonders Politiker und Journalisten gefragt – zu einer weitgehend vorurteilsfreien Kommunikation ohne irreführende Kategorisierungen beiträgt, wird auch der Angst etwas Nährboden entzogen.

»Wer ängstlich ist, versucht größtmögliche Distanz aufzubauen«, sagt Beate Küpper – also eine Kategorie zu finden, in der wir uns eindeutig vom Fremden unterscheiden und uns im Direktvergleich positiv absetzen können. »Menschen, die wir als ähnlich zu uns selbst wahrnehmen, sind uns sympathischer. Wenn wir also bei »Fremden« mehr auf Ähnlichkeiten achten, werden sie uns nicht nur weniger fremd, sondern auch sympathischer. Aus der Kontaktforschung wissen wir: Kontakt hilft, Vorurteile abzubauen.«

Wer vom Pferd gefallen ist …

Gerade denen, die weiter Vorurteile verbreiten und Angst streuen, kann – genau wie in der klinischen Therapie gegen Angsterkrankungen – am ehesten Konfrontation helfen: »Wenn sie echten Kontakt haben, können sie echte Erfahrungen machen«, ist Sozialpsychologin Beate Küpper überzeugt. »Das können gute und schlechte Erfahrungen sein, aber es erdet.«

Und selbst eine einzelne schlechte Erfahrung – darunter zählt nicht nur Zwischenmenschliches, sondern etwa auch ein klammes Gefühl in vollen Innenstädten oder auf Großveranstaltungen, die potenziell auf der Liste von Terroristen stehen könnten – lässt sich überschreiben. »Wer vom Pferd gefallen ist, soll wieder aufsteigen.« Das lernt jeder Reitanfänger nach dem ersten unfreiwilligen Abstieg. Wer sein Leben weiterlebt wie immer, sorgt dafür, dass eine einmalige negative Erfahrung bisherige (neutrale oder positive) Erfahrungen nicht im Gehirn überschreibt. Das hat zur Folge, dass die negativen Emotionen allmählich von den mit Orten, Menschen oder dem sprichwörtlichen Pferd entkoppelt werden. Wir

Was bedeutet das für uns als Gesellschaft? Wenn wir uns nicht von unserer Angst leiten lassen, sondern trotz

Herr Tur Tur findet übrigens im zweiten Band,

»Wenn das so ist«, erklärte König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte, »dann beschließe ich hiermit, dass Herr Tur Tur geholt werden soll.«

Ein aufregendes Abenteuer und gut 220 Seiten später nimmt Herr Tur Tur seine neue Beschäftigung auf und warnt seither Schiffe vor der Insel Lummerland. Als Schutzmechanismus ist Angst nämlich eine gute Sache.

Angst kann uns hemmen, aber auch schützen – oder sogar antreiben.

Willst du mehr über diese uralte Emotion wissen? Dieser Text ist Teil unserer Reihe zum Thema Angst!

Mit Illustrationen von Ronja Schweer für Perspective Daily