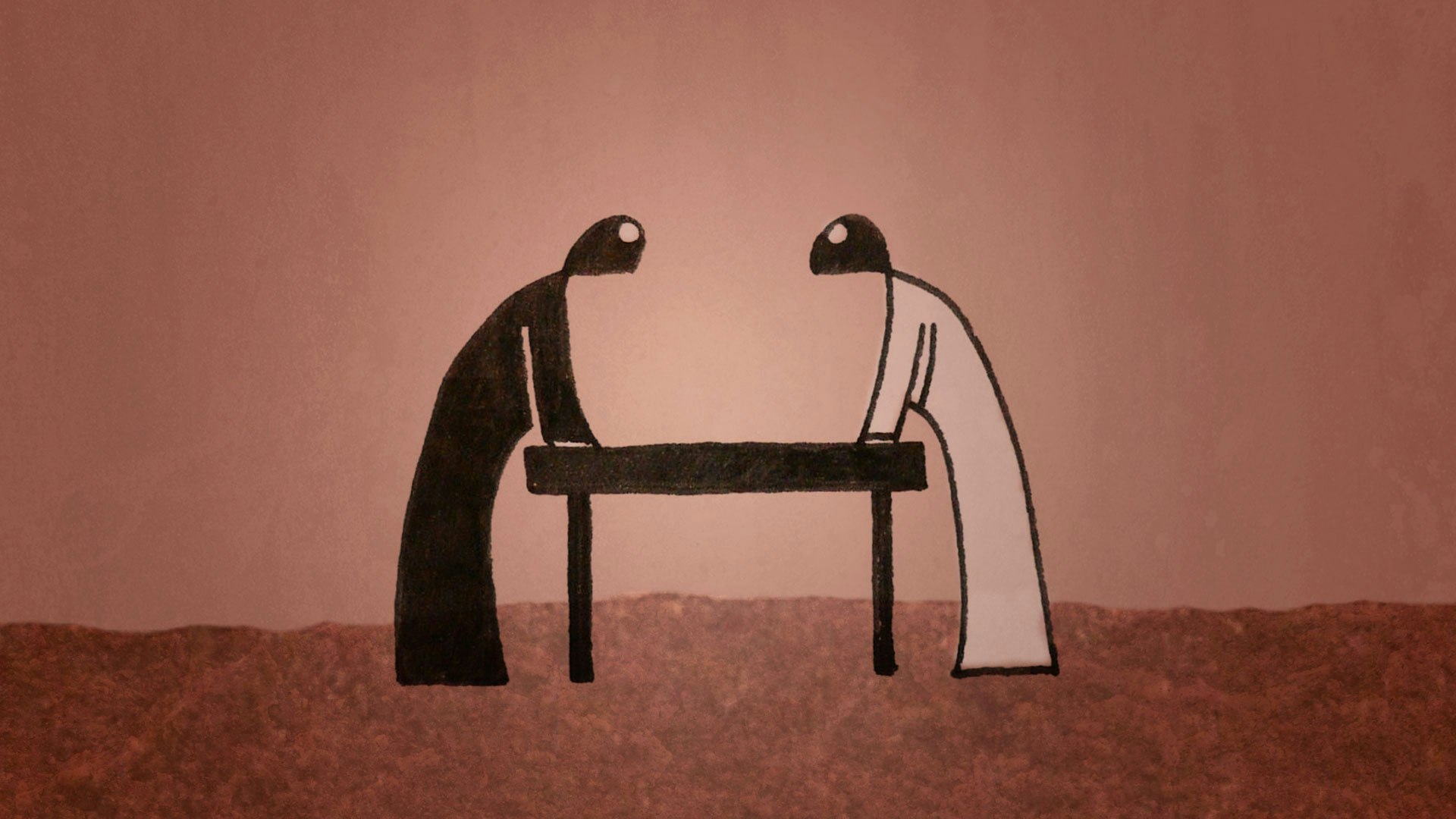

Wenn die Flüchtlingspolitik Freundschaften entzweit (und wie wir das verhindern können)

Seit einem Jahr führe ich einen Streit über die Flüchtlingspolitik. Obwohl unsere Positionen nicht extrem sind, eskalierte die Kommunikation. Meine Analyse, wo es schief lief.

Ein Drama in 3 Akten

Die Akteure:

- Ich: ebenfalls politisch, gut informiert, diskussionsfreudig. Ebenfalls bereit, meinen Worten Taten folgen zu lassen: Kurz nachdem ich euphorisch das Fahnenmeer am Münchner Bahnhof gesehen hatte, engagierte ich mich mit einem Fußball-Projekt für Geflüchtete und Sprachunterricht als einer von Millionen Helfern.

Das Thema: Die deutsche Flüchtlingspolitik

Das Problem: Unsere Kommunikation

1. Akt: Dolchstoß via Facebook

Es begann im Herbst 2015: Vom ersten »Wir schaffen das« an teilte Heinrich über Facebook nichts als

Titelbild: Adam Sporka (bearbeitet) - CC BY 3.0