Der Hype um New Work ist eine Mogelpackung – sagt der Erfinder

Homeoffice, flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten: Wie die Wirtschaft sich eine Utopie unter den Nagel riss, um Angestellte noch raffinierter auszubeuten.

Das Bild von Bernd

Es werden scheinbar willkürlich Dokumente gestempelt und Formulare in Aktenordnern abgeheftet. Aufgrund der vielen Kleinigkeiten, die Abteilungsleiter Stromberg für seine Mitarbeiter entscheiden muss, fragt man sich, ob er überhaupt irgendeine Arbeit verrichtet, die mit dem inhaltlichen Geschäft der Abteilung zu tun hat. Kunden müssen bei alledem meistens warten, denn die Bürokratie braucht Zeit. Ein Trott, den Bernd Stromberg mit einer Mischung aus Untätigkeit, Zynismus und Kampf um Privilegien beantwortet.

Derzeit sehen viele Unternehmen ein, dass in starren Strukturen ähnlich wie in der Firma in der Prosieben-Serie eine Menge Potenzial verschenkt wird, weil sie

New Work als Kampf gegen den inneren Stromberg

Meist kommt an diesem Punkt ein Berater ins Spiel. Er soll solche Muster finden und sprengen. Früher hatten Berater in erster Linie die Aufgabe, Unternehmen straffer zu organisieren, verschenkte Arbeitskraft aufzuspüren und im Zweifel aus dem Unternehmen zu entfernen – Stichwort: Rationalisierung.

Mit dem, was heutzutage schwammig unter den Begriff »New Work« gefasst wird, hat sich das geändert. Berater heißen nun Coaches und entwickeln auf Basis dessen, was sie in einem Unternehmen vorfinden und was dieses braucht, neue, in der Regel flexiblere Strukturen. Dabei geht es meist um die Bedürfnisse des Kunden. Ist der zufrieden, funktioniert auch die Firma, so der Gedanke. Damit das funktioniert, bekommen Mitarbeiter mehr Entscheidungsfreiheit, aber auch mehr Verantwortung.

Bernd Stromberg müsste sich nach so einer modernen New-Work-Umgestaltung also auf einige Veränderungen gefasst machen. Und auch sein junger Mitarbeiter Ulf,

Unternehmen bauen bei solchen New-Work-Transformationen nicht mehr auf den hierarchischen Druck, sondern auf die innere – also intrinsische – Motivation der einzelnen Mitarbeiter. Dabei helfen zum Beispiel flexiblere Arbeitszeiten und die Möglichkeit, regelmäßig von zu Hause aus zu arbeiten. Nicht alle Maßnahmen eignen sich jedoch für jedes Unternehmen und für jede Branche. Das Homeoffice funktioniert beispielsweise für Pflegepersonal oder Handwerker aufgrund der Art der Tätigkeit nicht. Deswegen hat New Work seine Keimzelle vor allem im Bereich der sogenannten Kopfarbeiter, erst allmählich

New Work verheißt für Mitarbeiter angenehmere und erfüllendere Arbeit, für Unternehmen bessere Ergebnisse, vielleicht sogar mehr Gewinn und Wachstum und für Kunden passgenauere Produkte. Kurzum: Alle gewinnen. Und Bernd Stromberg würde nach einer gelungenen Transformation seiner Capitol-Versicherung morgens wohl energiegeladen und hochmotiviert die Treppe hochsprinten, anstatt im Aufzug zu gähnen.

Das klingt erst mal alles gut. Doch wer sich mit den Ursprüngen von New Work beschäftigt, stellt fest, dass die Idee nicht dafür gedacht war, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter mit ein bisschen mehr Homeoffice hier und ein paar Teamevents da zufriedenstellen, mit dem einzigen Ziel, daraus wieder Profit zu schlagen. Und niemand weiß das besser als ein Mann: Frithjof Bergmann.

Die Ursprünge von New Work

Der inzwischen 88-jährige Philosophie-Professor hat den Begriff »New Work« geprägt. Bergmann ist in Deutschland geboren und in Österreich aufgewachsen, den Großteil seines Lebens hat er aber in den USA verbracht. Wenn er auf Deutsch über New Work spricht, sagt er »Neue Arbeit«. Auch heute schaltet er sich noch aktiv in Debatten um das Konzept ein und macht klar, dass das, was heute als New Work verbreitet wird, wenig mit dem zu tun hat, was er sich einst überlegt hat.

Über einen Auftritt vor Führungskräften bei einer New-Work-Tagung des sozialen Netzwerks Xing sagte er in einem

Mir geht es um grundlegende Dinge, darum, dass Menschen sich nicht in Lohnarbeit, zu der sie keinen inneren Bezug haben, erschöpfen und am Lebensende feststellen, dass sie gar nicht richtig gelebt haben. Hier aber wurde sehr viel über Führungstechniken und Organisationsfragen geredet, also darüber, wie Unternehmen ihre Angestellten noch raffinierter domestizieren und ausbeuten können.

Warum er das so sieht, erschließt sich bei einer Reise in die Vergangenheit, genauer gesagt in die 80er-Jahre. Damals schlug die erste Automatisierungswelle beim Autobauer General Motors (GM) in der Stadt Flint nahe Detroit zu. Bergmann schätzte, dass die Hälfte der Belegschaft ihren Job verlieren würde. Er bot GM ein Experiment an: Die Mitarbeiter sollten nur noch 50% des Jahres bezahlt arbeiten und den Rest des Jahres tun, was sie »wirklich, wirklich wollen«. Das ist bis heute Kern von Bergmanns Konzept. Es geht davon aus, dass Menschen in der Regel einer Arbeit nachgehen, die dem Broterwerb dient, aber dass diese Tätigkeit nicht dem sehnlichsten Herzenswunsch der Person entspricht. Er nennt die Lohnarbeit etwas, das Menschen ertragen wie eine milde Krankheit, von der sie hoffen, dass sie bald vorbeigehe. Bergmann hat damals in Flint aber auch bemerkt, dass viele Arbeiter gar nicht wussten, was sie eigentlich »wirklich, wirklich wollten«.

Nach außen stark wirkende, tätowierte Männer sind bei der Frage danach, was sie wirklich, wirklich wollen, in Tränen ausgebrochen. Das war für sie gänzlich ungewöhnlich. Man wird von Lehrern, von Pfarrern, von Eltern immer wieder dahingestoßen zu vergessen, was man wirklich will.

Daraus folgte die Idee, dass man Menschen dabei begleiten müsse, herauszufinden, was ihre Bestimmung ist. Am Ende seines Experiments beim Autobauer wurde ein Fließbandarbeiter Yoga-Lehrer, ein anderer Journalist und Buchautor. Bergmann merkte, dass die Idee funktionieren kann, aber dass grundlegende Dinge dabei beachtet werden mussten. Zum einen braucht es eine gewisse Menge Geld, um zu überleben. Die könne anfangs durch Lohnarbeit verdient werden, allerdings in einem kleinen Teil der verfügbaren Arbeitszeit. Um nicht von diesem Geld abhängig zu sein, schlug Bergmann vor, dass sich

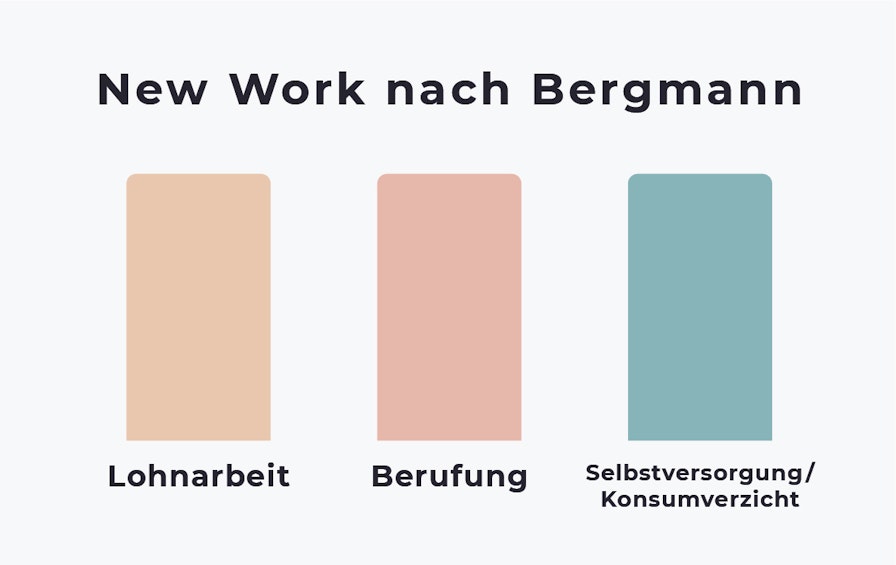

New Work nach Frithjof Bergmann besteht aus 3 zentralen Säulen. Wichtig ist die sozialutopische Komponente: weniger Konsum durch moderne Selbstversorgung.

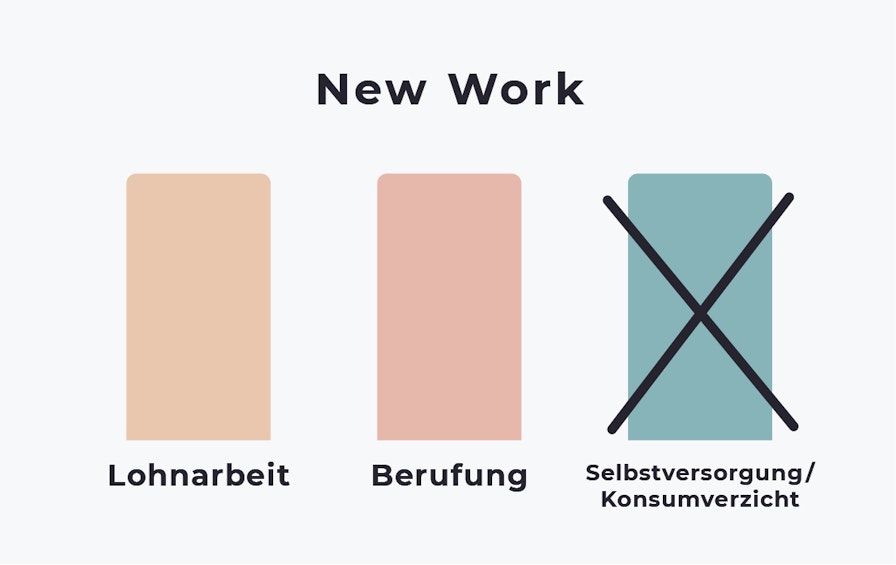

New Work nach Frithjof Bergmann besteht aus 3 zentralen Säulen. Wichtig ist die sozialutopische Komponente: weniger Konsum durch moderne Selbstversorgung.  Im neuen New-Work-Verständnis fehlt diese dritte Säule. Ähnliche Gedanken gehen hier allenfalls von der Firmenphilosophie aus.

Im neuen New-Work-Verständnis fehlt diese dritte Säule. Ähnliche Gedanken gehen hier allenfalls von der Firmenphilosophie aus. Ins Heute übersetzt bekommt die alte Theorie neue Relevanz: Jemand wie Bernd Stromberg ist durch die neue Automatisierungswelle, die jetzt nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch Kopfarbeit ersetzt, extrem von Arbeitslosigkeit bedroht,

Unser Stromberg würde, Bergmanns Idee folgend, also zunächst auf eine 2-Tage-Woche umsteigen, in einem Stadtviertel mit anderen durch Selbstversorgung mehr Unabhängigkeit vom Geld der Capitol erlangen und den Rest der Zeit in einem Zentrum für neue Arbeit zusammen mit anderen Menschen nach seiner eigentlichen Berufung schürfen. Vielleicht stellt er fest, dass er, inspiriert von der letzten Weihnachtsfeier, Schlagersänger werden möchte. Weil er durch die Selbstversorgung von der Versicherungsfirma unabhängiger geworden ist, kann er, sobald die neue Tätigkeit etwas Verdienst abwirft, den lieblosen Job kündigen und sich ganz seiner Berufung als Sänger widmen. Wenn er aber kein Geld damit verdient, kann er auch weiter einen Teil seines Geldes in der

Zentral für das ursprüngliche New-Work-Konzept ist also die Kombination von 3 Säulen: Lohnarbeit, Selbstversorgung und Konsumverzicht sowie

Das absichtliche New-Work-Missverständnis

Wie konnte es passieren, dass aus diesem ursprünglichen Verständnis von New Work das moderne Verständnis von New Work geworden ist? Psychologe und Organisationscoach Markus Väth erklärt in seinem Buch Arbeit, die schönste Nebensache der Welt – Wie New Work unsere Arbeitswelt revolutioniert recht anschaulich, was genau geschehen ist.

Was bedeutet das? Der konsum- und wachstumskritische Ansatz Bergmanns wurde im Prinzip von der Theorie abgetrennt. Der Rest wurde in eine unternehmerische Logik eingepasst. Nachdem die Konsumkritik abgestreift ist, bleiben die Säulen der Lohnarbeit und der Berufung übrig. Das Wohlergehen des Mitarbeiters ist dabei für eine Firma immens wichtig – aber nicht dem Mitarbeiter zuliebe, sondern weil nur ein zufriedener und intrinsisch motivierter Mitarbeiter seine beste Leistung für das Unternehmen bringen kann.

Hinzu kommt eine Art gefühlte gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmers. Es ist der alte Gedanke, dass soziale Verbesserungen durch die Wirtschaft in die Gesellschaft getragen werden. Es erinnert an das Bild des väterlichen, sozialen Unternehmers, der sich noch um seine Leute und das Land gekümmert hat. Das, was dabei herauskommt, bezeichnet Frithjof Bergmann zwar als Verbesserung für den Arbeitnehmer, aber er nennt es regelmäßig (zugegeben etwas chauvinistisch)

Übersetzt in unsere TV-Serie bedeutet das: Stromberg arbeitet noch immer in der Capitol, nur jetzt in einer umgewandelten Abteilung, in der er sich um Arbeit kümmern kann, die ihn interessiert, in der das Team besser zusammenspielt, jeder mehr Verantwortung übernimmt und unternehmerischer denkt. Aber Sänger ist er nicht geworden, er ist nicht einmal auf dem Weg dorthin – seine Berufung bleibt wahrscheinlich verschüttet.

Warum es sich lohnt, Unternehmen mit dem Wachstumsverzicht zu versöhnen

Aber warum soll denn nicht beides möglich sein? Organisationscoach Markus Väth will die Utopie mit der Wirtschaft versöhnen und so die Arbeitswelt menschlicher machen. Im Gegenzug könnten wir nun die Wirtschaft mit der Sozialutopie »rückversöhnen« und die positiven Elemente per »Copy & Paste« in Bergmanns Modell zurückversetzen. Das wäre möglich, wenn die durch New Work neu geordneten Organisationen einsähen, dass die Arbeit, die sie anbieten, nicht für jeden gleichermaßen auch Berufung sein kann – so sehr sie sich das auch wünschen.

Aber eine menschlichere, verbesserte Lohnarbeit mit all ihren Errungenschaften passt auch zu Bergmanns ursprünglichem Modell, wenn man es in die Sozialutopie reintegriert. Dann wäre Bernd Stromberg ein zufriedener, intrinsisch motivierter Lohnarbeiter mit 10-Stunden-Woche bei der Capitol und könnte den Rest der Woche

Denn: Künstliche Intelligenz, Robotik und Neuentwicklungen wie etwa das E-Auto stellen die Arbeitswelt vor

Ein anderer Aspekt, den Frithjof Bergmann nebenbei auch noch mitgedacht hat, ist die Endlichkeit der planetaren Ressourcen. Exponentielles Wachstum ist nicht für immer möglich. Vor allem Ökonomen wie der Siegener Professor und Nachhaltigskeitsforscher Niko Paech erinnern auch im Rahmen der Diskussionen um die Klimakatastrophe daran,

Konsumverzicht und Selbstversorgung in Stadtquartieren kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Wenn die jüngere, unternehmerische New-Work-Bewegung sich nicht nur damit versöhnen könnte, sondern das alte Bergmannsch’sche Konzept wieder aktiv ansteuerte, hätte sie das Zeug, ganz handfest die Welt zu retten.

Mit Illustrationen von Mirella Kahnert & Doğu Kaya für Perspective Daily