Möchtest du eine Magensonde von jemandem gelegt bekommen, der das noch nie gemacht hat?

Die Milliarden von Gesundheitsminister Jens Spahn allein werden den Pflegenotstand nicht beenden. Diese 2 jungen Pflegerinnen wissen, was wir wirklich brauchen.

»Geh’ schon mal vor, ich komme gleich nach!«

Diesen Satz haben Karen Fahlbusch und Lina Sparla, beide Anfang 20, direkt zu Anfang ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin auf Station häufiger von ihren erfahreneren Kolleginnen gehört.

Das Problem: Meist kam niemand nach. »Dann musst du dich halt mit den Patienten irgendwie alleine durchkämpfen. Im besten Fall hast du dann aus dem Lehrbuch eine Idee, was zu tun ist«, erzählt Karen Fahlbusch.

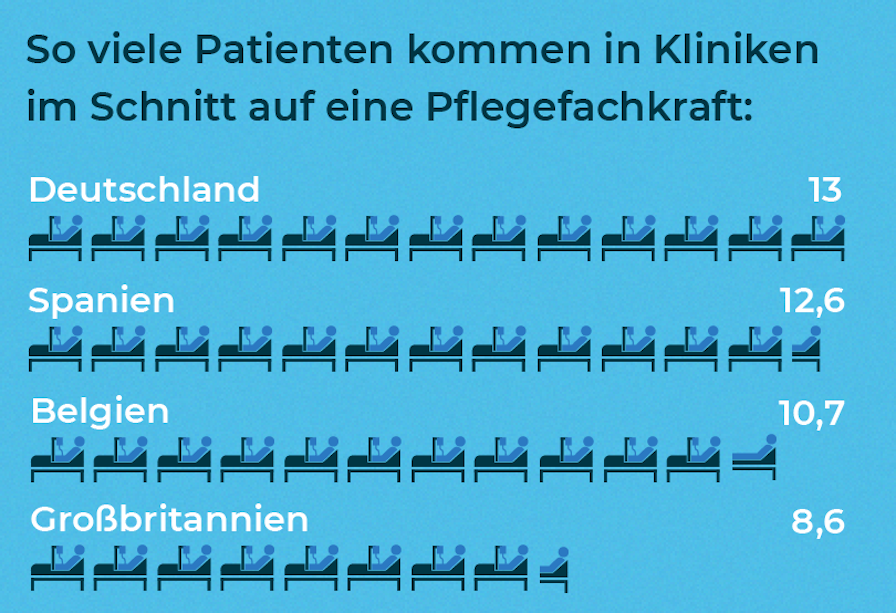

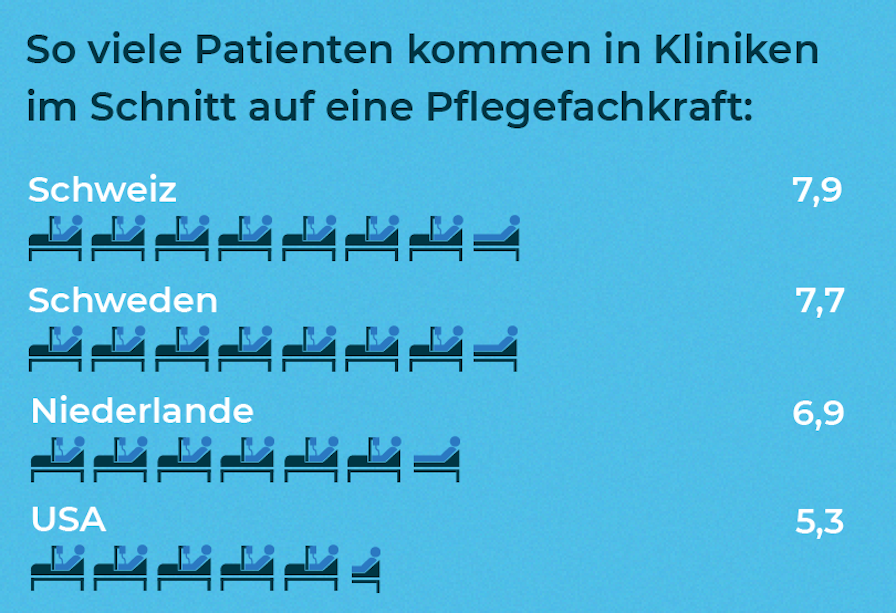

Insgesamt fehlen in deutschen Krankenhäusern über 11.000 Pflege-Fachkräfte. Der Pflegenotstand trifft also nicht nur Senioren in

Da es fast überall an helfenden Händen fehlt, müssen auf den Stationen schon Schüler wie fertig ausgebildete Fachkräfte ran. Der Sozialarbeiter und Pflegekritiker

Dabei bleibt häufig das auf der Strecke, wozu die Schülerinnen eigentlich da sind: das Lernen. »Ethisch und moralisch ist es nicht vertretbar, dass wir das erste Mal am Patienten üben müssen, wie man eine Magensonde legt«, meint Lina Sparla.

Was läuft schief bei einer Ausbildung, in der nur 3 Auszubildende in einer Klasse aus 24 Schülern wirklich als Krankenpfleger anfangen?

Die Pflegeausbildung in Zeiten des Pflegenotstands

Pflegeausbildung

Die korrekte Berufsbezeichnung für Krankenschwester bzw. -pfleger lautet Gesundheits- und Krankenpfleger. Die Ausbildung dauert 3 Jahre und setzt mindestens die mittlere Reife voraus. Sie umfasst 2.100 Stunden Theorie an einer staatlich anerkannten Pflegeschule und 2.500 Stunden Praxis in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, Geriatrie, Gynäkologie, Pädiatrie, Psychiatrie und Entbindungspflege.

Bildquelle: pixabayFür Auszubildende geht es nach nur 2 Monaten Theorie direkt in den Klinikalltag.

Lina Sparla aus Münster, die heute kurz vor ihrem Examen stehen, erinnert sich noch sehr genau an ihren ersten Tag: »Ich wurde wirklich super angeleitet, es war die ganze Zeit jemand dabei, der mir alles genau gezeigt hat. So konnte ich direkt Sachen lernen, die man aus keinem Buch lernen kann. Zum Beispiel wie man einem Patienten ansehen kann, ob sich sein Zustand verschlechtert. Es blieb auch Zeit für beratende Gespräche. Das war wirklich schön«, erzählt Lina Sparla.

Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Sie war in ihren ersten Wochen in einer sogenannten

Karen Fahlbusch hatte weniger Glück. Auch wenn sie das auf der normalen Station nicht gleich so wahrgenommen hat: »Am Anfang war es noch nicht so stressig. Erst später ist mir aufgefallen, dass der Grund dafür war, dass mir niemand genau erklärt hat, was eigentlich alles zu tun ist«, berichtet sie. Dafür hatten die Kollegen keine Zeit.

Eine Art »Welpenschutz« als Eingewöhnungszeit können sich nicht viele Stationen leisten. Auch wenn sie es gern wollten: »Die Pfleger stehen im Zwiespalt: Sie würden den Schülern gerne etwas zeigen, müssen aber auch den Patienten gerecht werden. Und dann sind da noch die eigenen Kollegen, die noch mehr leisten müssen, wenn durch die Anleitung der Auszubildenden andere Arbeit liegen bleibt«, sagt Lina Sparla.

Der Teufelskreis aus Überlastung und mangelnder Prävention

In vielen Kliniken sind generell zu wenig Hände

Durch eine mangelhafte Ausbildung schneiden sich die Kliniken ins eigene Fleisch: »Die Auszubildenden können sich nicht als Schüler fühlen. Die Krankenhäuser stehen hier in der Pflicht. Hier wird in der Fläche nicht oder nur in Ausnahmen genug in die Ausbildung investiert«, erläutert Klaus Müller, der als Professor für pädagogische Aufgaben in der Pflege an der Frankfurt University of Applied Sciences tätig ist.

Bei Personalnotstand bleibt keine Zeit für Prävention.

In der Praxis bedeutete das für Karen Fahlbusch und Lina Sparla, dass sie schon früh allein Patienten in ihren Zimmern versorgen mussten. Wenn beispielsweise eine Spritze nötig war, holten sie eine Pflegerin dazu; Tätigkeiten wie diese dürfen die Berufsanfänger nämlich noch nicht selbst durchführen. »Wenn ich aber etwas übersehe, weil ich noch nicht gelernt habe, wie man die Dokumentation des Patienten richtig liest, dann wird es problematisch«, berichtet Lina Sparla.

Dazu kommt: Weil das Pflegepersonal so wenig Zeit hat, müssen einzelne Patienten oft sogar länger im Krankenhaus bleiben. Ein Teufelskreis. »Besonders bettlägerige Patienten können schnell eine Lungenentzündung bekommen, weil sie flacher atmen und sich dadurch Sekret in der Lunge ansammelt und dort entzünden kann. Dem kann man durch einfache Maßnahmen vorbeugen. Atemübungen, den Rücken eincremen oder einfach mal 20 Minuten aufrecht auf die Bettkante setzen. Das schaffst du aber meist nicht – und dann musst du so jemanden eher liegen lassen«, erzählt Karen Fahlbusch.

Im AOK-Krankenhausbericht aus dem Jahr 2014 schätzen Experten, dass 5–10% der Patienten von solchen

Das Krankenhaus: Ausbildungsbetrieb ohne Ausbilder?

Damit die Schüler nicht nur mit den Pflegekräften auf Station mitlaufen, sind eigentlich sogenannte Praxisanleiter vorgesehen, die ihnen genau erklären, wie man zum Beispiel richtig eine Infusion vorbereitet. In Lina Sparlas und Karen Fahlbuschs Klinik gab es allerdings nur 2 dieser Ansprechpartner – für 40 Schüler. Pro Praxiseinsatz über 6–10 Wochen wird ein Schüler also im Schnitt nur einmal von einer »Lehrerin« begleitet und angeleitet. Bei Einsätzen in Hospizen und der Psychiatrie ist gar keine feste Begleitung vorgesehen.

Pflege ist mehr als waschen, Betten machen und bei Ausscheidungen helfen.

In der Schweiz läuft das anders: Hier trennt man Ausbildung und Arbeit nicht, sondern lernt in festen Teams aus einer Ausbilderin und 5 Auszubildenden.

»In guten Häusern gibt es auch in Deutschland Praxisanleiter, die keine anderen Aufgaben haben. Das nimmt aber in der Tendenz immer weiter ab. Die Ausbildung wird immer mehr zu einer Nebentätigkeit«, sagt Klaus Müller, Professor für Pädagogik in der Pflege.

Um an den schwierigen Lernbedingungen etwas zu ändern, müssten vor allem 3 Maßnahmen in Angriff genommen werden:

- Verbindliche Lehrinhalte festlegen: »Es gibt ganz viele Dinge, die ich gerne unter Anleitung regelmäßig selbst gemacht hätte, um sicher und routiniert zu werden. Blasenkatheter legen oder Wunden versorgen zum Beispiel. Dafür war aber nie Zeit. Da gab es zwar mal einen Workshop an der Pflegeschule, der ging dann aber gerade einmal 3 Stunden«, kritisiert Lina Sparla. So ist aktuell nicht sichergestellt, dass alles, was als fertige Pflegerin auf sie zukommen kann, in der Ausbildung auch wirklich mal dran war.

Die Auszubildenden haben so keine Möglichkeit, Routine zu entwickeln: »An der Pflegeschule haben wir nur eine Puppe, wie man sie aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennt. Daran kann man nicht üben, eine Magensonde zu legen«, erzählt Lina Sparla weiter. Abhilfe könnten sogenannte

Ansonsten kann es sein, dass Handgriffe im schlimmsten Fall zum ersten Mal unter Stress und ohne Anleitung stattfinden müssen.

Schlecht ausgestattet: An einer Puppe wie dieser lassen sich keine komplizierten medizinischen Tätigkeiten üben. – Quelle: rawpixel - Auszubildende nicht allein lassen: Praxisanleiterinnen bringen wenig, wenn sie keine Zeit haben, sich um ihre Schüler zu kümmern. Dazu müssen sie verbindlich von anderen Tätigkeiten freigestellt werden. Auf lange Sicht kann das nötige Engagement aber nicht allein auf sie abgewälzt werden. Effizienter wäre es, Aufgaben besser zu planen und gleichmäßig auf alle Mitglieder eines Pflegeteams zu verteilen. Wie das geht, kann man in Seminaren über Ausbildungsmanagement oder im Studium lernen: »Wir müssen hier die Fähigkeiten der Bachelorabsolventen der Pflegestudiengänge nutzen. Die müssen gezielt als Vollzeit-Ausbilderinnen in den Krankenhäusern eingesetzt werden, die immer ansprechbar sind und nicht nur punktuell anleiten«, fordert Klaus Müller.

- Auszubildende als Lernende anerkennen: »Man muss auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Schüler nicht nur irgendwie da sind und helfen, sondern aktiv etwas lernen wollen«, fordert Karen Fahlbusch. Dafür muss man ihnen aber Zeit und Ressourcen einräumen. Klaus Müller weiß auch, wie das genau aussehen kann: »Jeden Morgen muss es ein Briefing geben, in dem geklärt wird, was heute zu tun und zu lernen ist. Nach dem Dienst dann das De-Briefing: Was hast du erlebt, was gelernt? Wo gab es Probleme?« So würden die Auszubildenden die Erfahrung machen, dass ihr Lernen und ihre Arbeit jemanden interessiert und viel wert ist.

Trotzdem bleibt fraglich, ob es langfristig ausreicht, am bestehenden System »herumzudoktern«, oder ob eine radikale Pflege-Revolution nötig ist. Denn genau dafür gibt es mit Blick auf die internationale Pflegeausbildung viele Anhaltspunkte.

Pfleger an die Uni!

Christine Fiedler, Professorin für Pflegewissenschaften an der Wilhelm Löhe Hochschule für angewandte Wissenschaften in Fürth, hält wenig von kleinschrittigen Reformen. Sie ist überzeugt, dass kein Weg an einem Systemwechsel vorbeiführt. Deswegen reagiert sie auch leicht ungehalten auf die aktuelle Diskussion: »Es wird immer und überall von mehr Personal gesprochen. Das ist ja schön, aber dabei vergessen alle die Qualität. Ich sage: Arbeite nicht härter, sondern organisiere die Arbeit intelligenter!«

Wir gelten international als pflegetheoretisches Entwicklungsland.

Deutschland sei in Sachen Pflege im internationalen Vergleich ein Entwicklungsland. Und zwar in erster Linie, weil der Pflegeberuf hierzulande anders als in den meisten anderen Ländern auf der Welt noch nicht akademisiert wurde. »Wir haben am Uni-Klinikum Erlangen viele Kolleginnen aus Spanien. Die haben alle einen Bachelor oder Master. Dort gibt es keine Krankenpflegeschulen mehr, die wurden schon in den 1970er-Jahren alle geschlossen«, berichtet sie.

Zwar gibt es auch in Deutschland schon seit einigen Jahren Pflege-Studiengänge. Die dort ausgebildeten Pfleger arbeiten dann aber meist nicht direkt am Patienten. Zum einen, weil sie nicht besser bezahlt werden, zum anderen, weil sie auf den Stationen nicht unbedingt mit offenen Armen aufgenommen werden: »Wenn Studenten hier in die Pflege kommen, dann werden sie nur daran gemessen, wie schnell sie über den Gang laufen«, berichtet Christine Fiedler. »Wenn wir die Probleme nachhaltig lösen wollen, dann können wir nicht mit dem alten System weiterarbeiten.«

Pflegen ist mehr als nur Körperpflege. Um den anspruchsvollen Bedürfnissen von chronisch kranken und sehr alten Menschen gerecht zu werden, braucht es vielfältige Kenntnisse. Und genügend Zeit und Ruhe, sich diese anzueignen. Bekommen sie diese nicht, wird es im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich: Eine groß angelegte Studie hat festgestellt, dass die Patientensterblichkeit steigt, je schlechter die Pflegerinnen qualifiziert sind. Andersherum sinkt nicht nur die Sterblichkeitsrate der Patienten bei besserer Qualifikation, sondern auch die Burnout-Quote und die

Würde Deutschland sich heute um die EU-Mitgliedschaft bewerben, würde der Antrag an der nicht akademisierten Pflegeausbildung scheitern.

Es gebe bei der Qualifizierung also dringenden Nachholbedarf, der aber nicht entschlossen angegangen werde: »Wenn wir da noch lange weiter über die Akademisierung diskutieren, werden wir noch weiter abgehängt als ohnehin schon«, ist sich Christine Fiedler sicher. »Im Moment ist es ein bisschen so, als würden wir noch mit Morsecode kommunizieren, während alle Länder um uns rum digitalisiert sind.«

Sieht das der zuständige Gesundheitsminister genauso?

Holt der Gesundheitsminister die Pflege ins 21. Jahrhundert?

Das wollten Lina Sparla, Karen Fahlbusch und 3 ihrer Mitschüler wissen und haben sich in einem offenen Brief direkt an Jens Spahn gewendet. Zumindest war dieser bereit, sich einem Gespräch zu stellen. Mitte Juli stattete er der Pflegeschule im Münsterland einen Besuch ab.

Nachdem sie knapp eine Stunde von ihren Erfahrungen mit Überlastung, fehlender Anleitung und zu wenig Zeit für die Patienten berichtet haben, wollen sie wissen, was der Minister aus dem Gespräch mitnehme.

»Zunächst einmal fühle ich mich in dem bestärkt, was wir tun«, erklärt Jens Spahn. Und wiederholt ein Versprechen: Ab nächstem Jahr werde es mehr Stellen in den Krankenhäusern geben, die alle vom Bund refinanziert werden. Auf die geforderte Verbesserung der Qualität und die angesprochene Akademisierung geht er nicht weiter ein.

Quelle:

Chris Vielhaus

Quelle:

Chris Vielhaus

Quelle:

Chris Vielhaus

Quelle:

Chris Vielhaus

Dafür spricht er von der Arbeitsgruppe Ausbildung in seinem Ministerium. »Sind denn da auch Auszubildende beteiligt?«, fragt Lina Sparla, die vom Optimismus des Ministers irritiert scheint. »Wir werden das beachten«, gibt er zurück. Sein Mitarbeiter macht sich eine Notiz auf dem Smartphone. Händeschütteln für die Kamera, eiliger Abgang des Gesundheitsministers. Das verpflichtende Studium, das auch Expertinnen wie Christine Fiedler fordern, hat Jens Spahn sich nicht auf die Agenda geschrieben.

Karen Fahlbusch und Lina Sparla könnte eine akademische Ausbildung vielleicht davon überzeugen, doch noch dauerhaft in dem Beruf zu bleiben. »So ist es mir auf Dauer einfach zu frustrierend: in einem Job zu arbeiten, in dem ich gerne viel leisten möchte, es aber einfach nicht schaffen kann«, sagt Karen Fahlbusch ein wenig so, als ob sie sich dafür entschuldigen müsste, dass sie das nicht mehr will.

Sie will jetzt das tun, was Christine Fiedler so vehement fordert: An die Uni gehen und Pflege studieren.

Titelbild: pixabay - CC BY-NC-ND 2.0